年畫里的祭灶習俗

來源:中國文化報

2025-01-21 08:49:01

原標題:年畫里的祭灶習俗

來源:中國文化報

原標題:年畫里的祭灶習俗

來源:中國文化報

鄭學富

小年,又稱祭灶節,是我國傳統的民俗節日。盡管我國幅員遼闊,南方與北方過小年的日期有所不同,但小年祭灶是南北方共有的習俗。而充滿人間煙火味的灶神年畫,既是實用的農時日歷,也具有很強的裝飾效果,寄托著人們家宅平安、生活富足、增壽延年等美好愿望,已經深刻融入民間的社會生活。

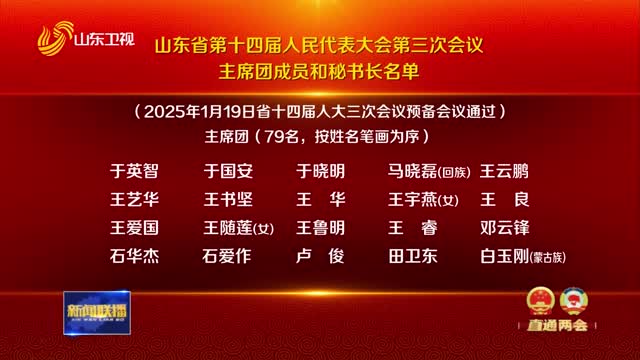

山東省濰坊市楊家埠木版年畫發軔于明洪武年間,清咸豐年間達到鼎盛,年畫產品行銷大半個中國。楊家埠年畫工藝精湛、色彩鮮艷、內容豐富,其中的灶王爺年畫特色鮮明,有單座、雙座和三座灶。如楊家埠木版年畫研究所收藏的清代木版套印年畫《三灶王》為兩層,上層為灶神及兩位夫人,皆盛裝禮服捧圭端坐;下層為文財神及招財使者利市仙官;兩旁裝飾八仙圖像。其收藏的另外一幅清代木版套印年畫《大灶王》則是三層灶,上層為財神,中層為灶王爺與灶王奶奶,下層為宅神,案前有雞犬及聚寶盆,意為六畜興旺、五谷豐登。

我國祭灶習俗由來已久,古籍關于灶神的記載很多,出現了不同版本、不同姓名的灶王爺。西漢劉安的《淮南子》有“炎帝作火,死而為灶”的記載;南北朝時期宗懔的《荊楚歲時記》引許慎《五經異義》云:“顓頊有子曰黎,為祝融火正。祝融為灶神,姓蘇名吉利,婦姓王名摶頰。”眾多版本中,最有影響的灶王爺姓張名單。唐代段成式的《酉陽雜俎·卷十四》記載:“灶神名隗,狀如美女。又姓張名單,字子郭,夫人字卿忌,有六女,皆名察洽。”人們還根據世俗生活和人情愛憎,編出許多有關灶神的傳說。其中,《張郎休妻》的故事流傳廣泛,并被編成戲曲傳唱:富家公子張單娶妻郭丁香,后拋棄,娶了李海棠。郭丁香歷盡艱辛,依靠自己的勤勞善良獲得了幸福生活。張單卻因不擅長持家遭遇天災人禍,家破人亡。一天,他討飯到丁香家門口,丁香感念舊情,拿出好飯菜招待他。張單羞愧難當,投入灶膛自盡。上天念他悔過,封為灶神。

關于祭灶的時間,歷史上有幾次變化。臘月祭灶應始于漢宣帝。《荊楚歲時記》記載:“十二月八日為臘日……其日,并以豚酒祭灶神。”宋代以后,祭灶的日期便定在臘月二十四日。北宋孟元老的《東京夢華錄》記載:“二十四日交年,都人至夜請僧道看經,備酒果送神,燒合家替代紙錢,帖灶馬于灶上。以酒糟塗抹灶門,謂之‘醉司命’。”到了清朝,北方民間祭灶時間逐漸變為臘月二十三日,因為清宮里祭灶是在此日。《清史稿·禮三》記載:“惟十二月二十三日,宮中祀灶以為常。”而南方大部分地區由于遠離朝廷,則繼續沿用舊歷,即臘月二十四日祭灶。清代杭州人金農有《臘月廿四日江上無事因出家釀邀諸鄰小飲》云:“依然敦漢俗,祭灶請比鄰。”

楊家埠年畫《三灶王》

歷代祭灶食品不盡相同。《荊楚歲時記》說:“漢陰子方,臘日見灶神,以黃犬祭之,謂之黃羊。陰氏世蒙其福,俗人競尚,以此故也。”至明清時期,祭灶食品主要為糖瓜和灶餅。清代富察敦崇所著《燕京歲時記》說:“二十三日祭灶,古用黃羊,近聞內廷尚用之,民間不見用也。民間祭灶惟用南糖、關東糖、糖餅及清水草豆而已。”《清嘉錄》說:“比戶以膠牙餳祀之,俗稱糖元寶。又以米粉裹豆沙餡為餌,名曰謝灶團。”膠牙餳即膠牙糖,也就是麥芽糖,關于人們祭祀灶神要用膠牙糖的原因,魯迅在《送灶日漫筆》中如此寫道:“灶君升天的那日,街上還賣著一種糖,有柑子那么大小,在我們那里也有這東西,然而扁的,像一個厚厚的小烙餅。那就是所謂‘膠牙餳’了。本意是在請灶君吃了,黏住他的牙,使他不能調嘴學舌,對玉帝說壞話。”

祭灶是送走灶神,讓灶神“上天言好事,回宮降吉祥”。另外,傳說玉帝在臘月二十五要下凡視察一番,檢驗灶神的匯報是否真實,所以這天民間有迎玉帝的風俗。《清嘉錄》云:“臘月二十五日相傳為玉帝下降之辰。察人善惡,各設香案迎上,謂之接玉帝。”玉帝在人間視察5天,到臘月三十日回到天宮,該日,灶神也要回家,所以有“送玉帝、迎灶神”之俗。為迎接灶神,必張貼新的灶神像。十里不同俗,我國有的地方是在上元夜(正月十五夜) 接灶神的。《清嘉錄》載:“《常昭合志》亦云:‘上元日,家和米粉為丸,以接灶。’”

一張年畫里,除了灶神形象,還可以融入多種元素,比如有的畫著牛郎織女圖,表現農耕生活及愛情故事;有的畫著菩薩、善財龍女、韋馱、八仙等各類神仙,祈求保佑一家人平安幸福;更多的畫著聚寶盆、搖錢樹、香燭花瓶、狀元及第、四季平安等具有吉祥寓意的圖案。不少灶神年畫眉頭部分都印有新一年的日歷,記載著歲次干支、月份大小、二十四節氣等內容,提醒人們根據時令進行農事耕種。

(圖片由作者提供)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

山東民歌《沂蒙山小調》的地域性、人文性與音樂特色

- 劉琳源于山東省沂蒙山區花鼓調的《沂蒙山小調》,通俗易懂、曲調優美、易于傳唱,不僅描繪和贊美了沂蒙革命老區的綺麗風光,表達了沂蒙人民...[詳細]

- 中國文化報 2025-01-21

“你們看,我的畫亮在了中國燈上”

- 1月17日晚8點,在四川自貢中華彩燈大世界,8歲的自貢小姑娘晶晶對著“一本書”端詳了好一會兒。這不是真的書本,而是形狀如書本翻開的小型...[詳細]

- 中國文化報 2025-01-21

“大嫂”護航讓“家務事”斷得清理得明

- 她叫陳維芝,是山東省日照市東港區秦樓街道北京路營子居委會的一名村干部,也是一名“大嫂調解員”。“雖然處理的都是‘家長里短’,但我覺...[詳細]

- 中國婦女報 2025-01-21

探傷工程子陽:與大海的“夜間約會”

- 本報訊青鹽鐵路跨膠州灣特大橋常年受海風與霧氣侵襲,線路結構強度降低,軌道聯結零件和加強設備易腐蝕,給高鐵線路養護維修帶來難度,但這...[詳細]

- 工人日報 2025-01-21

更積極的財政政策護航2025經濟新航標

- 2025年更加積極的財政政策將從加大民生保障支出、擴大對終端消費直接投入等方面推動居民收入穩定增長。讓專項債“四兩撥千斤”實際上,集中...[詳細]

- 中國青年報 2025-01-21

網絡購藥挺便民,但開方“別隨意”

- 1月12日,家住山東省德州市的李先生因急性咽喉炎到該市德城區中醫醫院門診看病,所需藥品醫院藥房暫時沒藥。于是,通過電子處方中心,李先...[詳細]

- 工人日報 2025-01-21

解鎖公共圖書館“新玩法”

- 黨的二十屆三中全會明確提出,要完善公共文化服務體系,建立優質文化資源直達基層機制,健全社會力量參與公共文化服務的機制。遍布全國各地...[詳細]

- 中國青年報 2025-01-21

奔赴戰位,續寫強軍答卷

- 強軍故事分享會現場,畢業學員分享為戰而研的故事。但走向部隊、奔向戰位,還有更多的考卷等待他們在實踐中作答。強軍故事分享會上,陸軍工...[詳細]

- 解放軍報 2025-01-21

商品供應有保障 假日消費活力足(新春走基層)

- ——編者山東壽光市貨車司機王國輝——“買菜就圖個新鮮,得按時送達”本報記者王者早晨天還沒亮,山東省壽光市高楠果蔬專業合作社內貨車來...[詳細]

- 人民日報 2025-01-21

讀懂預期壽命提高背后的期待(人民時評)

- 老有所為,不僅是社會的期待,也是老年人發自內心的精神需要。《2023年我國衛生健康事業發展統計公報》顯示,我國人均預期壽命達78.6歲。盡...[詳細]

- 人民日報 2025-01-21