浦口火車站的背影

來源:檢察日報

2025-03-16 13:17:03

原標題:浦口火車站的背影

來源:檢察日報

原標題:浦口火車站的背影

來源:檢察日報

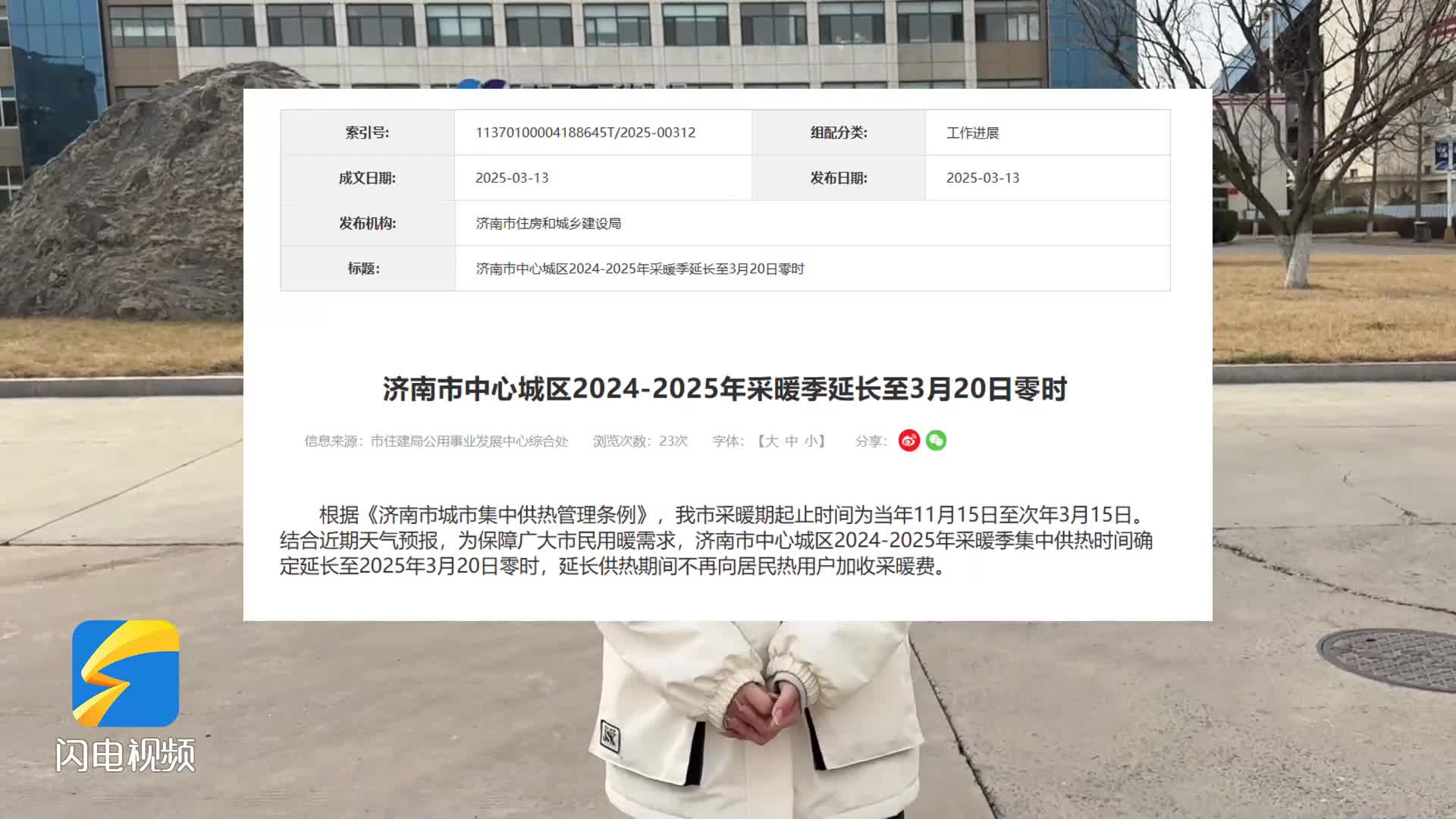

南京浦口火車站舊址

南京浦口火車站舊址是全國重點文物保護單位

“我看見他戴著黑布小帽,穿著黑布大馬褂,深青布棉袍,蹣跚地走到鐵道邊,慢慢探身下去……他用兩手攀著上面,兩腳再向上縮;他肥胖的身子向左微傾,顯出努力的樣子……”

這是一百多年前發生的一幕。1918年冬天,一位年邁的父親在火車站送別年輕的兒子北上去北京大學讀書。這就是人人耳熟能詳的朱自清散文《背影》一文中提到的火車站——南京浦口火車站。

1.

2025年1月,春節前夕,一個飄著點點細雨的冬日下午,我走進南京浦口火車站舊址街區。首先映入眼簾的是長長的風雨長廊,長廊頂面已略有破損,兩邊基柱上部分墻皮已脫落,露出斑駁的青苔色。一路走來,全國重點文物保護單位的標識牌、《背影》主題雕像、經典的綠皮火車……這些實物無不述說著浦口火車站的百年興衰史。

翻閱資料,方知浦口火車站很不簡單。它是我國目前僅存的一座完整保留歷史風貌的老車站,是近代鐵路發展的一個縮影。街區里浦口火車站的相關史料介紹了浦口火車站不平凡的前世今生。這里曾見證了百余年的風云歷史,承載著南京這個城市的文化記憶,是一處名副其實的文化遺產。

浦口火車站始建于1908年,1914年正式開通運營,是中國近代重要南北鐵路干線——津浦鐵路的終點,是當時連接江蘇、安徽、山東等省的交通樞紐,也是鐵路運輸與長江航運的主要銜接站之一,在客運和貨運中發揮了重要的作用。浦口火車站舊址為老式英式建筑,三層磚木結構,1985年更名為“南京北站”,現在依然還可以看到米黃色外墻三樓屋頂上面“南京北站”四個醒目大字。

浦口火車站具有悠久的歷史文化和豐富的歷史內涵。從1914年正式運營,到1949年解放戰爭渡江戰役,再到1968年南京長江大橋的開通,它有幸成為歷史的見證者。1918年冬,朱自清在這里與父親分別,幾年后寫下《背影》一文。這篇作品成為中國一代又一代中學生的語文學習篇章,影響深遠。1919年春,毛澤東在這里送湖南留法學生赴上海;1929年5月,孫中山的靈柩在這里停留;1949年4月,鄧小平和陳毅在這里星夜渡江進入南京迎來渡江戰役的偉大勝利……

2004年,浦口火車站客運正式停止運營,2006年被列為省文物保護單位,2013年被確立為全國重點文物保護單位。

在建筑學家的眼里,擁有鐵路車務段大樓、工人俱樂部、貴賓樓等英式建筑群的浦口火車站保留了民國時期罕見的英式鐵路建筑群,是長江邊上一道獨特的建筑景觀。有建筑學家評價說:“津浦鐵路最完整的原始風貌,在這里沒有被改變,沿線的其他地方基本面目全非了。”

在鐵路人士的眼里,浦口火車站是中國近代鐵路發展的實物載體,是英式火車站的典范,是全國唯一完整保存了民國建筑特色的城市火車站,是老鐵路人難以忘卻的美好記憶。

在文藝青年的眼里,浦口火車站是“中國最文藝的九個火車站”之一,是《背影》里的父子情深,是《情深深雨濛濛》里依萍、書恒的重逢,是《金粉世家》里的擦肩而過,是《致青春》里的青春夢想。它是中國鐵路客車“綠皮車”的經典形象,是“新金陵四十八景”之一的浦站背影,也是旅游打卡的新網紅之地。

在商人的眼里,浦口火車站是一種“民國情懷”的主要載體,是銷售文創產品的極佳場所。當年,這里曾經商賈云集,盛極一時,“火車一響,黃金萬兩”。現在,這里還可以看見一些民國時期的老字號,供人懷舊。紅磚灰瓦舊建筑里的舊物件,讓人恍惚百年前的時光就在昨天。

2.

戰火的破壞一度讓浦口火車站舊址及周邊建筑傷痕累累,風雨的侵蝕讓它步履蹣跚,日漸滄桑,而南京長江大橋的通車讓其交通樞紐的地位和作用日益下降。2004年,浦口火車站客運正式停運。

我的江蘇檢察同仁在一次會議上,講述了保護浦口火車站舊址的檢察故事。檢察同仁告訴我,浦口火車站停運后基本處于無人管理狀態,破敗不堪。當他們第一次來到這里時,看到的是殘破斑駁的月臺長廊、荒草沒膝的雨廊、垃圾雜物遍布的候車大廳……一些具有文化、歷史等多重價值的建筑不是殘垣斷壁就是漏水漏電等,幾乎慘不忍睹。“權用管”分離等種種因素造成浦口火車站舊址無人管理的破敗現狀。

一番堅持不懈的努力,尤其是現場的實地查勘,更是破了各方的最后心防。不久,各方達成了共識,修繕資金撥付來了,技術精湛的老木工來了,建筑學教授和古文物修繕專家來了……當地街道、村鎮志愿者也來了,主動承擔起日常管理、清掃維護等工作。

修繕工作如期完工,修舊如舊。

2024年10月,浦口火車站改造完成并正式開街,舊貌換新顏,一百多年的老車站又活了起來。一個嶄新的旅游景區誕生了,主題多樣,特色鮮明。有紅色主題,如毛澤東在浦口火車站、兩浦鐵路工人“七二”大罷工舊址等,還有南京紅色工運文脈學習體驗路線。這里成了鐵路部門新職工入職、新黨員宣誓的紅色記憶場所。紅色精神的傳承在這里揚帆起航。有文學主題,如以浦口火車站為背景的朱自清《背影》雕塑以及《背影》課本墻。有工業主題,如綠皮火車、鐵軌、風雨長廊、月臺、售票房等工業實物。

背影之后是社會各界的努力,是檢察機關保護文物和文化遺產工作的身影,背影之后有背影。

如今在這里,你可以在茶室里悠然自得地品一杯香茗,在咖啡店里喝一杯香味彌漫的咖啡,在小吃店里吃一碗熱氣騰騰的南京鴨血粉絲湯,還可以在書店里隨意翻翻一本書,到舊物店淘一淘舊物“撿個漏”。

3.

著名學者、作家林非曾說:“要談五四以來的散文,就不能不提到朱自清;而要談朱自清,又不能不提到《背影》。”

現在,我就站在浦口火車站《背影》主題雕塑區。清癯的朱自清穿著長衫,系著圍巾、戴著眼鏡,右手捧著橘紅色的橘子,左手拎著行李箱。還有一個手提行李箱放在右邊地面上,一件上衣鋪在旁邊的椅子上,衣服上面堆放著幾個橘紅色的橘子,很是醒目。椅子半邊靠背上雕刻著《背影》一文的片段。“我看見他戴著黑布小帽,穿著黑布大馬褂,深青布棉袍,蹣跚地走到鐵道邊,慢慢探身下去……”另外半邊靠背上雕刻著“南京最有溫度的椅子”一行字。不時有游人站在朱自清雕像前打卡留念或者摸一摸那幾個橘子。長時間的觸摸讓金屬制作的紅色橘子上半部分變得亮亮的,露出淡黃的金屬色。

《背影》雕像前,偶遇一群穿著校服的中學生。有的朗讀著雕像前的介紹文字,有的背誦著《背影》里的語句,有的坐在椅子上擺著各種姿勢拍照。青春的氣息撲面而來,令人感慨。不久,在小吃店里再次遇到這群中學生。略一交談,才知道他們是新疆內地班的學生,時值寒假在老師的帶領下開展一次研學之旅。我們很自然就談起《背影》這篇課文。文學是如此奇妙,隔著民族,隔著年齡,隔著千山萬水,卻能讓人們擁有對同一篇文章的記憶。這也許就是文學的力量吧!

《背影》雕塑、《背影》主題咖啡館、《背影》課本墻……這些設施都再現了《背影》一文的文學場景。《背影》課本墻還特意展示了從1930年到現在各個年代各種版本語文教科書里的《背影》課文,從1930年的初級中學混合國語教科書到最近的2017年語文八年級上冊(人教版)共12個版本的語文教科書。不時有游人過來尋找自己上學那個年代教科書里的《背影》課文,小聲重溫遙遠的回憶。我也尋找著多年前自己上學時的那版語文教科書,慢慢尋找著、回憶著,記憶深處的碎片漸漸獲得了圓滿。

這面課本墻前還豎立著《背影》的鐵雕塑,較為簡潔抽象。一邊是朱自清手拎行李箱,另一邊側站著那個有點肥胖的老者應該就是朱自清的父親。老人面前地上擺放著一個巨大的行李箱。朱自清望著父親的背影。兩個人之間豎立著“朱自清1925”幾個字和“背影”兩個大字。一百多年前的送別背影,是“那肥胖的、青布棉袍黑布馬褂的背影”。

南京這個“世界文學之都”留下過多少文人墨客的背影故事?王獻之在桃葉渡目送過戀人的背影,烏衣巷口的夕陽映照過王謝兩大家族的背影,秦淮河上的槳聲燈影里隱隱約約留下過朱自清和俞平伯的背影,還有魯迅、巴金……而南京這個“六朝古都”“十朝都會”似乎更像是一個王朝的背影。

街區一角陳列著幾個綠皮車廂。曾經,綠皮車承載了多少人出行的夢想。如今,“復興號”高鐵載著我們呼嘯而來又呼嘯而去。多少次,在火車站,我們送別他人,望著他人的背影;我們被他人送別,也成為他人眼中的背影。此刻,我想著數百公里之外的故鄉,想著那些背影。而數百公里之外的故鄉,何嘗不是有背影想著遠方我的背影?

背影的故事從未停止,仍然在延續。父與子、父與女、母與子、母與女、爺與孫、夫與妻,還有戀人、朋友,偶爾相識的陌生人……無數人的背影,高的矮的胖的瘦的,演繹著人間的悲歡離合,匯聚成人間煙火氣。

(作者單位:浙江省麗水市人民檢察院)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

鼓勵幼兒園辦托班要做好條件保障

- 今年政府工作報告提出,增加普惠托育服務供給。全國兩會期間,教育部部長懷進鵬在首場“部長通道”上回應教育熱點時表示,鼓勵有條件的幼兒...[詳細]

- 中國教育報 2025-03-16

家有“手機娃”,如何巧妙應對

- 最近,不少家長向我反映,孩子不知什么時候迷戀上了手機,起初以為只是好奇而已,沒必要大驚小怪,但后來發現孩子不管是吃飯還是做其他事情...[詳細]

- 中國教育報 2025-03-16

“學雷鋒紀念日”怎樣變為成長資源

- 早晨巡班,孩子們正在吃早餐。剛開始,我以為是要開展榨菠菜汁之類的生活體驗活動。幫廚活動是游戲活動、生活體驗活動還是勞動活動[詳細]

- 中國教育報 2025-03-16

《經濟日報》聚焦青島暢通對外物流新通道

- 截至目前,青島全市TIR持證人企業達到15家,企業數量穩居全國首位;國際道路運輸備案企業達到50家,經營主體規模居山東首位。2024年TIR累計...[詳細]

- 經濟日報 2025-03-16

構建鄉村人才培育體系 激活鄉村振興新動能

- 鄉村振興,關鍵在人。2025年中央一號文件強調,完善鄉村人才培育和發展機制。另外,今年中央一號文件也強調,繼續實施大學生鄉村醫生專項計...[詳細]

- 農民日報 2025-03-15

數字經濟賦能城鄉融合發展

- 黨的二十屆三中全會指出,城鄉融合發展是中國式現代化的必然要求。探索數字經濟賦能城鄉融合發展的新路徑,對于突破固有的城鄉二元結構、提...[詳細]

- 農民日報 2025-03-15

持續保持依法嚴懲制售偽劣商品犯罪高壓態勢

- 本報北京3月14日電在“3·15”國際消費者權益日到來之際,3月14日,最高人民檢察院發布6件檢察機關依法懲治制售偽劣商品犯罪典型案例,旨在...[詳細]

- 檢察日報 2025-03-15

規制超范圍銷售電子煙應堅持實質審查判斷

- 基本案情 陳某為謀取非法利益,通過網絡等渠道購進不符合標準的電子煙進行銷售,累計銷售金額80余萬元。同時查明,陳某持有煙草專賣零售許...[詳細]

- 檢察日報 2025-03-15

讓年輕一代在運動中強意志、健身心

- 本報北京3月14日訊在今年的政府工作報告中,涉及體育的內容不少,比如“積極開展學校體育活動,普及心理健康教育,關愛師生身心健康”,再...[詳細]

- 中國教育報 2025-03-15

從“案牘勞形”到“輕裝育人”

- 教師減負問題一直是社會關注的熱點話題。基層版推出“教師減負進行時”年度欄目,關注各地教育部門為了將時間還給教師,讓教育回歸本質,在...[詳細]

- 中國教育報 2025-03-15

山東省計量院(高唐)工作站開工建設

- 本報訊3月7日,山東省計量院工作站建設項目開工儀式在高唐縣舉行。山東省計量院工作站的設立是省計量院服務地方經濟發展、推動計量技術深度...[詳細]

- 中國市場監管報 2025-03-15

山東舉辦3·15主題活動

- 本報訊3月11日,山東省市場監管局、山東省消費者協會、山東省消費者權益保護工作聯席會議成員單位在濟南市聯合舉辦“共筑滿意消費共創美好...[詳細]

- 中國市場監管報 2025-03-15