環保普法進校園,真的必要

來源:中國環境報

2023-02-16 09:04:02

原標題:環保普法進校園,真的必要

來源:中國環境報

原標題:環保普法進校園,真的必要

來源:中國環境報

◆本報見習記者江虹霖

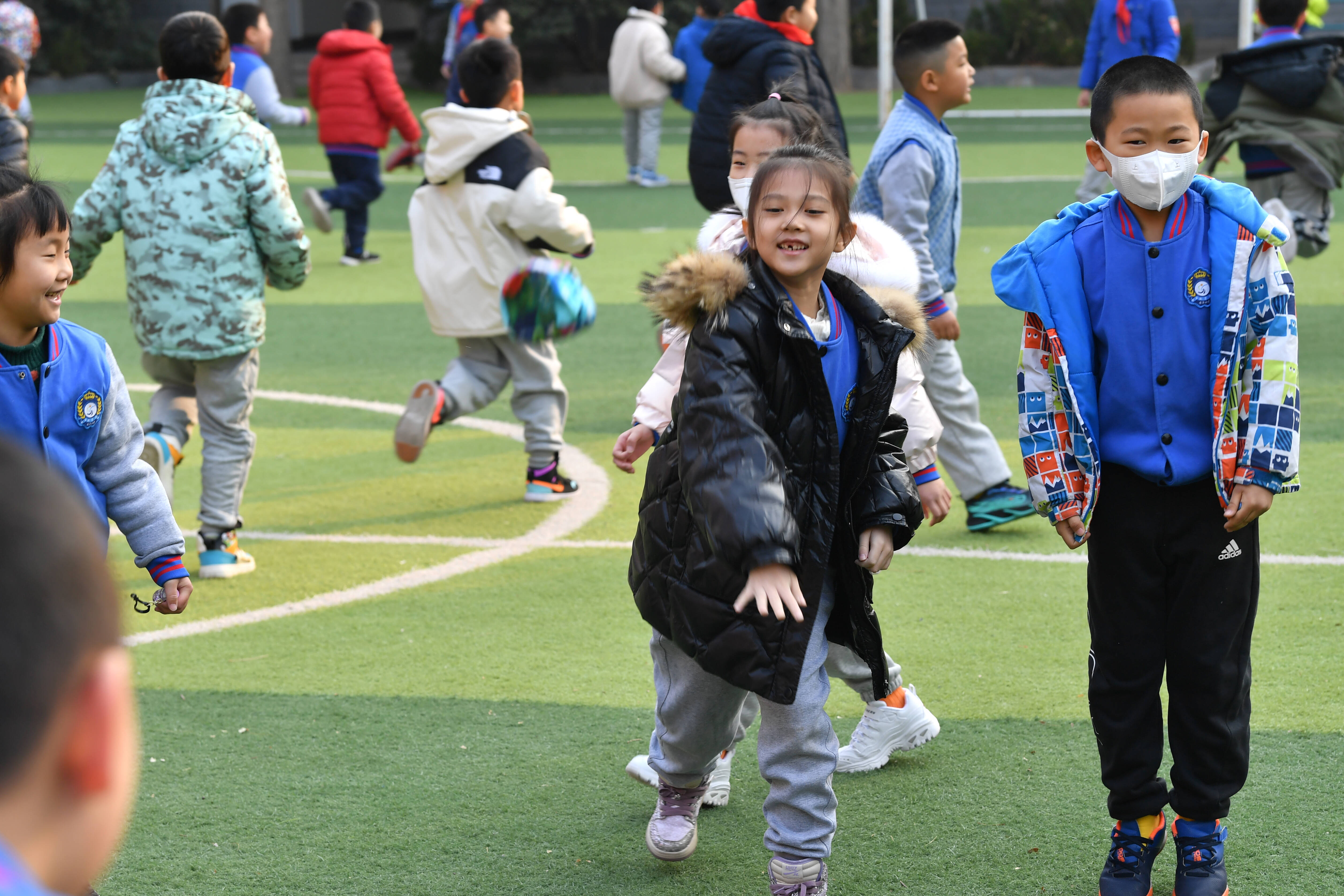

本周喜迎開學季,“神獸”終于“歸籠”。解鎖新學期,孩子們的開學第一課都講了什么?記者注意到,很多地方都開展了“環保知識進校園”活動,內容也豐富多樣,如垃圾分類、無廢校園等。但卻鮮有環保普法的內容。

“給孩子普法,有這個必要嗎?”這反映出一部分人的懷疑。

剛剛過去的這個寒假,一些熊孩子游玩的新聞引發了網絡熱議。1月18日,江蘇省無錫市一家動物園內,一名小男孩抱摔孔雀,直到工作人員趕來才被制止;1月31日,云南省昆明市一名男孩抓到一只海鷗后,往零食罐里硬塞,家長沒有制止反而協助孩子,昆明警方對當事人進行了嚴厲的批評教育,并處以2000元行政罰款;2月6日,黑龍江省雞西市一商場萌寵樂園里,一男孩抓起小倉鼠往窩里和簍子里摔打的視頻引發許多網友的憤怒。

這些熊孩子的行為,雖然達不到立案標準,卻踩了環保文明行為的“紅線”。此類事件發酵后,網友紛紛質疑家長沒有教育好孩子。那么,學校在這方面教育得如何?環保普法有沒有必要進校園?

環保普法內容相對較少

上海市青浦區生態環境局法制宣教科科長高敏告訴記者,青浦區生態環境局有一支近20人的青年環保宣講隊伍,每個月都會組織一次環保宣教進校園活動,宣講團成員會結合自己的工作實際,向學生們科普“雙碳”、水環境、生物多樣性等知識。

然而,這或許并非普遍現象。記者采訪多位基層環境人得知,有的地方一年開展此類活動的次數較為有限,加之疫情等原因影響,個別地方環保宣教進校園的活動一度停滯。

“上小學時我們每年有春游,老師會科普一些保護環境的知識。偶爾有校外的老師來給我們講課。進入初中后,這類活動很少有了。”一名來自山東某地的14歲初中生告訴記者。

“環保普法進校園比較少。”這是幾位受訪人的共識。“我們普法的主要對象是企業。”“給孩子普法,他們接受起來比較難,也不感興趣。”當記者詢問一名學生,是否清晰地知道出去游玩時不能做什么時,得到的答案是:“大概知道一些,看動畫片知道的。”

孩子們真的不感興趣嗎?

宣傳手冊、展板、課件……提起環保宣教進校園活動,這些是常見方式。孩子們的接受度如何?

“循規蹈矩講法律條文,就算是成年人也覺得無聊。”江蘇省蘇州市生態環境綜合行政執法局執法人員鄭興春告訴記者,他曾接受蘇州工業園區第一中學邀請,為學生進行環保普法,學生們很感興趣。“我直接把機動車尾氣遙感監測車開進校園,然后結合學生上學路上車輛特別多的生活實際,輔以案例、圖畫講解機動車尾氣排放的相關知識、規定以及污染防治措施。學生們圍著我不停地問這問那。”

“我感覺孩子們更能接受的是一些離他們生活很近的法律法規,比如垃圾分類、噪聲、異味等相關普法就多一些,效果好一些,其他比如水、土壤、生物多樣性保護等內容,興趣可能沒有那么濃厚。”鄭興春說。

“講一百遍不如體驗一遍。”作為環保宣教工作的參與者、關注者,中國計量大學碳中和與綠色發展研究中心執行主任虞偉有自己的經驗與看法。“找對應用場景很重要,這不僅是環保普法需要探索的路徑,也是整個環保宣教工作最需要大膽創新之處。”

虞偉認為,在對青少年生態文明素養的培育上,激發他們的好奇心是首要的,沉浸式體驗往往能帶來事半功倍的效果。“開發適合青少年的宣教產品,利用他們喜愛的卡通形象或者吉祥物去講故事,我們能做的和要做的其實有很多。”

既然必要為何開展較少?

環保普法有沒有必要進校園?多位受訪人的答案也是一致的——“有必要。”

“我們好像更多告訴孩子們要保護環境、要節約資源,但是沒太強調不要做什么。”“生態保護的紅線在哪里,環保文明行為的邊界在哪里,有必要讓孩子們清晰。”“我們潛意識里會覺得孩子們不會做出離譜的事兒,但事實證明,什么事情都有可能發生。”“這種通識類教育,人們大多認為是家長的責任,但有些家長也不懂,這種情況下學校的作用就凸顯出來了。”

既然有必要,為何開展較少?

“科普法律法規,我們的專業力量不足。”一位老師告訴記者。學校如此,生態環境宣教隊伍或許也存在類似問題。虞偉認為,目前,生態環境基層宣教隊伍能力建設亟待加強。宣教工作需要多面手,要既懂環保又懂宣教,要善于與社會各界交朋友,社會力量要能統得起來,為生態文明建設贏得更有利的輿論氛圍。

此外,記者采訪部分基層宣教人員得知,有的地方相關宣教工作并沒有明晰的考核約束機制。

“生態文明理念的傳播,不是一朝一夕的工程,只有基層用心、用力、用情投入,宣教工作才能做得扎實。”虞偉說。

另外,虞偉告訴記者,學生甚至全社會生態文明素養的提升,單靠哪個部門、哪所學校,都是不夠的。“要學會用市場化思維,生態環境部門、新聞機構、教育研學機構、環保組織、群眾,要形成一個鏈條,每一環上的主體要清晰自己的定位和角色,搭建生態文明教育傳播行業生態。”

如何做好生態素養培育?

浙江省寧波市海曙區龍觀鄉,是全國首個生物多樣性友好鄉鎮試點。在這里,村民們把生態環境保護當成日常習慣。龍觀鄉的學生們接受了怎樣的教育?

虞偉給記者舉了幾個例子。比如,龍觀鄉為學生們開發了生物多樣性法治保護大富翁游戲;青年人可參與量身定制的“劇本殺”——《龍觀生物王國總動員》;生物多樣性的內容進入了九年級期末語文試卷。

“在龍觀鄉,不光是學校、生態環境部門在做生態文明的宣教工作,大家都是共同參與的。這些做法成本并不高,學生們還樂在其中。這說明基層的創造潛力是無限的,環保宣教是可以鮮活起來的。”虞偉說,就環保普法進校園而言,重點不是死記硬背法條,而是要讓孩子們在潛移默化中明晰環保文明行為的“負面清單”。

有人可能認為,龍觀鄉只是個例。記者還采訪了上海市青浦區第一中學——一所以生態素養培育為特色的普通高中。

上海市青浦區第一中學校長陸飛軍向記者介紹,在這所學校,生態素養培育并不局限于知識科普、普法,從德育到學科教學,從選修課到社會實踐,從規范學生行為到學生自主管理,從價值觀引領到生涯規劃指導,從教學資源配置到校園環境建設,生態文明理念的體現無處不在。

青浦一中構建了“1+3+N”特色課程結構。“1”指生態學通識課程,學生通過學習獲得初步感知、體驗;“3”為環境、生命、社會三類課程群,學生通過學習強化生態認知,提升研究能力;“N”指生態素養實踐體驗系列課程,學生通過深度體驗,內化所學知識。

為保障特色課程有效實施,學校已建成水環境研究等創新實驗室,創建了生態探究角、雨水花園、生態氣象站以及校園九大生態系統,還建設了一支專業支持團隊,主動引入高等院校、科研單位、生態環境部門的人才資源。

生態宣教的成效能量化和評價嗎?有的人認為這很難,但青浦一中有一套完整的特色課程評價機制。例如,新生入學,會測評生態素養初始狀態。課程學習中,以學分制考評,跟蹤學生生態素養的發展走勢。

作為一所高中,花這么多心思培育生態素養,不會影響高考嗎?“非但沒影響,反而有助益。”青浦一中的一位老師告訴記者,近3年,學生學業水平考的合格率均在98%以上,高考本科上線率保持在95%。學生們的創新能力提升了,也更有社會擔當,會主動走出去傳播生態文明理念。

一個有意思的現象是,根據對3年來得到的跟蹤數據分析,看得到的變化是:高一初入學時,對自我認知和對職業的理解都比較粗放,到了高三,學生對職業專業的認知能夠聚焦到具體的專業方向,而且有相當數量的學生對生態類專業有興趣。近3年,青浦一中學生報考生物技術、生物科學、環境工程、旅游管理、藥學等專業的學生比例約達45%。

從環保普法進校園這件小事,可以看到在生態文明理念傳播過程中,有進步,亦有不足。新學期,環保文明這一課該怎么上?新發展階段,生態文明宣傳教育工作要怎么做?或許值得更深入地思考和行動。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

煙臺線上線下培訓讓執法者“門兒清”

- 本報記者王文碩通訊員鄒同王利恒煙臺報道“老師把法規標準與執法要點緊密聯系在一起,實用性很強。”為強化臭氧污染防治成效,做好揮發性有...[詳細]

- 中國環境報 2023-02-16

機場噪聲污染防治,該從何入手?

- 本報見習記者溫笑寒“加大交通運輸噪聲污染防治力度,深化民用機場周圍噪聲污染防治。記者帶著這些問題采訪了相關業界專家。噪聲級高、影響...[詳細]

- 中國環境報 2023-02-16

勞務輸出大省江西“新招”頻出 溝通供需兩端穩就業

- 中新社南昌2月15日電“在前幾天的招聘會上,我現場投遞簡歷,后來參加面試,順利獲得了工作機會。春節過后,他參加江西省南昌市舉辦的2023...[詳細]

- 中新網山東頻道 2023-02-15

外交部:美國高空氣球至少10多次非法飛越中國領空

- 外交部 美國高空氣球至少10多次非法飛越中國領空,包括新疆、西藏等省份。有記者提問 中方說自去年5月以來美方氣球至少10多次非法飛越中國...[詳細]

- 中新網山東頻道 2023-02-15

山東省“文化創意設計賦能山東手造” 行動在濰坊啟動

- 2月14日,山東省“文化創意設計賦能山東手造”行動啟動儀式在濰坊舉行。該行動旨在進一步提升手造企業創新、創意、創造活力,助力優質“山...[詳細]

- 中國日報網 2023-02-15

大力支持平臺經濟 規范健康持續發展

- 張國棟2023年開年以來,支持平臺經濟健康發展成為各地政府“重頭戲”。目前已有湖南、山東、江蘇等地陸續出臺支持平臺經濟發展政策,多個地...[詳細]

- 中國商報 2023-02-15

用腳步丈量167.2公里鐵軌

- 雖還未見其蹤影,但內燃機車獨有的汽笛聲已漸行漸近,山東省濰坊市公安局益羊鐵路分局壽光車站派出所所長陳傳炎快步走上站臺,等待火車進站...[詳細]

- 人民公安報 2023-02-15

生態環保責任認定別漏了“甩鍋俠”

- ◆孫貴東筆者結合3起案件,談談在固廢領域處置有關當事人時,生態環境保護法律責任的區分與認定問題。案件一 A企業是一家脫硫石膏資源化利...[詳細]

- 中國環境報 2023-02-15

山東將碳達峰碳中和相關指標納入考核體系

- ◆周雁凌季英德“將碳達峰碳中和的戰略導向和目標要求融入全省經濟社會發展中長期規劃的編制和實施,強化國土空間規劃、專項規劃、區域規劃...[詳細]

- 中國環境報 2023-02-15

護航黃河重大國家戰略落地落實

- 黨的二十大報告指出,“推動黃河流域生態保護和高質量發展”。聚焦“國之大者”強化政治監督是紀檢監察機關的根本職責,山東省紀委監委堅持...[詳細]

- 中國紀檢監察報 2023-02-15

管好農村“三資”責任田

- 文件指出,必須堅持不懈把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重,并在“賦予農民更加充分的財產權益”部分,明確提出健全農村集體資產監...[詳細]

- 中國紀檢監察報 2023-02-15

做好“以數治稅”必答題

- “十四五”規劃和2035年遠景目標綱要設立專章部署“加快數字化發展建設數字中國”,強調打造數字經濟新優勢。稅收是國家治理的重要組成部分...[詳細]

- 中國稅務報 2023-02-15