撐起灘區(qū)群眾“穩(wěn)穩(wěn)的幸福” ——菏澤市深入推進黃河灘區(qū)脫貧遷建紀實

來源:菏澤日報

2018-07-17 10:16:07

不到灘區(qū),很難想象灘區(qū)的苦。

1855年,黃河突然在河南決口改道,由東南向東北急轉至山東入海。隨著黃河堤防的修筑,魯豫兩省數(shù)十萬人被“圈”進河灘,在頻繁的水患中艱難繁衍生息,這其中,就包括了我市要實施黃河灘區(qū)脫貧遷建的8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、77個行政村、182個自然村、145589人。

時隔160多年后的今天,黃河灘區(qū)成為脫貧攻堅的“堅中之堅”,全面建成小康社會的最大短板。在灘區(qū),一直流傳著“三年攢錢、三年墊臺、三年建房、三年還賬”的說法,意思就是老一輩人要用4個3年的時間,才能真正擁有屬于自己的家。可即便如此,一場洪水過后,一輩子辛辛苦苦的財富積累可能就付之東流。過去幾十年,這里的人們就生活在“抗洪—重建—抗洪”的循環(huán)中。

不到灘區(qū),很難想象各級黨委政府打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的決心,“啃下”黃河灘區(qū)脫貧遷建這根“硬骨頭”的信心。

習近平總書記強調,讓貧困人口和貧困地區(qū)同全國人民一道進入全面小康社會,是我們黨的莊嚴承諾,不管任務多么艱巨,還有多少硬骨頭要啃,這個承諾都要兌現(xiàn)。

省委書記劉家義指出,絕不能讓灘區(qū)群眾在全面建成小康社會進程中掉隊。

市委書記孫愛軍說,黃河灘區(qū)脫貧遷建工作是我市全面建成小康社會的重要任務,是打贏脫貧攻堅戰(zhàn)中最難啃的硬骨頭,也是灘區(qū)群眾百年安居夢的寄托,要堅決打贏黃河灘區(qū)脫貧遷建攻堅戰(zhàn)。

立下愚公志,啃下硬骨頭。

一個個村臺從無到有,一天天不斷“長大”,撐起的是灘區(qū)群眾“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”。

“骨頭”再硬,也要啃

作為黃河入魯?shù)谝豢h,東明縣承擔著更為艱巨的黃河灘區(qū)脫貧遷建任務。

東明縣長興集鄉(xiāng)東黑崗村村民陳靜麗從小在黃河灘區(qū)長大,由于父母身體一直不好,不能外出打工,她家的生活就靠幾畝地來維持。為解決像她這樣的貧困戶生活問題,長興集鄉(xiāng)在村里成立了精準扶貧車間,她有了份工作,每個月能收入一兩千元。“收入增加了,也能到地里面干點活兒,還能照顧家里的老人和小孩兒,很不錯。”陳靜麗說。

解決了收入來源,但是陳靜麗依然沒有脫貧。因為住在黃河灘區(qū),常年受到洪水的威脅,陳靜麗家為此修過四次房子。“我們村的地形比較凹,發(fā)一次水要抬高一次臺階,得墊土。本來收入就不是很高,錢都花在這上面去了。”陳靜麗說。

據(jù)介紹,由于長期經受洪水災害,灘區(qū)因房致貧情況極為普遍。由于灘區(qū)特定的地理條件,灘區(qū)內建房成本大約是灘區(qū)外建房成本的2倍。灘區(qū)群眾的多年積蓄(相當于家庭10年的收入)都用在筑村臺建房上,幾乎傾其所有,甚至負債累累,造成沉重負擔。

為改變這一現(xiàn)狀,東明縣決定在寬灘區(qū)就地就近淤筑可以抵御20年一遇洪水的大村臺,把附近的村莊都遷建到村臺上面。然而,修建一個村臺需要幾億元的資金。遷建資金來之不易,當?shù)卣闷饋硪彩蔷蚣毸恪?/p>

長興集鄉(xiāng)第一個村臺從2004年就開始淤沙建設,直到2016年才遷建成功,用了整整12年。全鄉(xiāng)7.1萬灘區(qū)居民中,也僅僅完成了1.2萬居民遷建。為按期完成灘區(qū)群眾脫貧搬遷的任務,在國家每人1萬元遷建補助的基礎上,省里確定再給予每戶2.51萬元的補貼,市縣財政也每戶跟進2萬元。有了這些錢,長興集鄉(xiāng)新的村臺建設終于可以加快進度,陳靜麗所在的東黑港村這次也被納入了搬遷的序列。

“我們要充分利用好國家、省、市、縣的優(yōu)惠政策,自我加壓,確保2020年能保證整個攤區(qū)的搬遷完成。使灘區(qū)群眾安居樂業(yè),‘骨頭’再硬,也要啃。”東明縣長興集鄉(xiāng)負責同志說。

鑄造百年安居工程

孫愛軍在調研黃河灘區(qū)脫貧遷建工作時指出,百年安居夢,質量是前提。村臺建設是黃河灘區(qū)脫貧遷建的基礎,施工單位、監(jiān)理單位要高度重視工程質量,確保村臺建成后固若金湯、堅如磐石。

“以前都是各家各戶墊自己的房臺,房子地基和房外的地面落差大,出房門就像跳坑。”陳靜麗說。

“2017年,我省提出用3年時間,通過外遷安置、就地就近筑村臺、筑堤保護、舊村臺和臨時撤離道路改造提升五種方式,全面完成灘區(qū)群眾的遷建任務。按照《山東省黃河灘區(qū)居民遷建規(guī)劃》,投資最多的東明縣共計投資100多億元,新建村臺24個,外遷社區(qū)1個,惠及11.9萬人。”東明縣扶貧辦負責同志介紹說。

村臺建設要經過修筑圍堤、吹沙淤臺、半年沉降三個階段,結實牢固后才能在上面建房。這些集中修筑的村臺高度一般在4米左右。可防20年一遇的洪水和8級地震。最大的長興集鄉(xiāng)3號村臺占地1158.71畝,可安置人口8100多人。

為保證工程質量,我市始終堅持“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設計、統(tǒng)一招標、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一監(jiān)理、統(tǒng)一驗收”六統(tǒng)一,落實工程質量終身負責制,努力打造百年工程精品工程。為切實加強黃河灘區(qū)專項資金的使用管理,我市也已組織開展兩次專項審計。同時,相關縣區(qū)成立了審計監(jiān)察組,把關口前移到鄉(xiāng)鎮(zhèn)一線,開展好自查自糾活動,筑好第一道防線。

搬遷新村新氣象

今年春節(jié)前,鄄城縣李進士堂鎮(zhèn)首批812戶村民,告別黃河灘區(qū)搬進了蘇門樓新村,實現(xiàn)了脫貧遷建的安居夢。

“過來的頭一個春節(jié),歡歡喜喜。這里有路燈,綠化十分好,比原來的環(huán)境好了很多。”蘇門樓村村民申茂春高興地說。

“在這邊,環(huán)境也好了,條件也好了,也衛(wèi)生了,啥都方便了,交通、購物啥都方便。”蘇門樓村村民盛桂珍更為欣喜。

搬得出,還得穩(wěn)得住,有項目,能致富。鄄城縣根據(jù)本縣實際和灘區(qū)特點,以人發(fā)、休閑用品等優(yōu)勢產業(yè)為支撐,在居民遷建點試點項目建設扶貧車間。截至目前,鄄城縣建立了545個扶貧車間,實現(xiàn)了扶貧車間的全覆蓋。

“讓群眾到扶貧車間來,有活干,能夠掙工資,實現(xiàn)一人就業(yè),全家脫貧這樣一個目的。送項目到村,送技能到人,送就業(yè)到戶,送政策到家,實現(xiàn)村村有項目,戶戶有良策,人人有崗位,兜底有政策。”鄄城縣縣長袁紅兵說。

自2017年5月15日,黃河灘區(qū)脫貧遷建工程實施以來,我市各項工作進展順利。到2020年底,我市所有村臺全部都將建成并交付使用,到那時,灘區(qū)群眾世代期盼的“安居夢”將成為現(xiàn)實,“三年攢錢、三年墊臺、三年建房、三年還賬”的生活方式將成為永久歷史,黃河灘區(qū)遷建將成為名副其實的世紀工程,成為名副其實的百年安居工程。記者 胡德光

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

【風從海上來·改革進行時】煙臺張裕:打造經典品牌,實現(xiàn)高質量發(fā)展

- 張裕酒文化博物館膠東在線7月17日訊習近平總書記在山東視察時強調,切實把新發(fā)展理念落到實處,不斷取得高質量發(fā)展新成就,不斷增強經濟社...[詳細]

- 膠東在線 2018-07-17

高考生父母遇車禍一死一傷 村民自發(fā)捐助

- 為幫助這家人渡過難關,村民們自發(fā)捐款,并承諾不讓孩子失學。6月22日早上6點多,濰坊昌邑市南金村村民田海軍開著三輪車載妻子下地干活的途...[詳細]

- 魯網(wǎng) 2018-07-17

眾里尋他千百度 那人卻在天曬地燙處 向高溫天氣堅守崗位的人們致敬!

- 女騎手靳愛萍。一群年輕的動車機械師正揮汗如雨地檢修著排隊入庫的動車,他們穿梭于四五十攝氏度的車廂,行走在4米高的車頂,一天30多列動...[詳細]

- 濟南時報 2018-07-17

加長版”三伏天駕到 高溫黃色預警信號繼續(xù)

- “副高”控制山東近期晴熱少雨打開全國天氣地圖,山東、河南、江蘇、浙江、湖南、重慶等超20省市紅彤彤一片,今年以來范圍最廣、強度最大的...[詳細]

- 濟南時報 2018-07-17

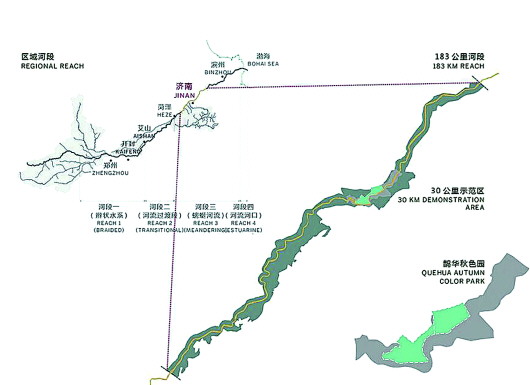

建國家級濕地公園 黃河將成為濟南流動的中央公園

- 地處黃河下游地上懸河段,濟南要實現(xiàn)從“大明湖時代”跨入“黃河時代”,離不開對黃河的修復和改造。16日,《黃河生態(tài)景觀風貌帶城市設計》...[詳細]

- 齊魯晚報 2018-07-17

青島地鐵吉祥物征名 獲選者獎地鐵紀念票卡套裝

- 等待命名的地鐵吉祥物。島城海邊的“Q形波浪”嵌入“地鐵車頭”的主體設計,構成了青島地鐵吉祥物的主體形象。[詳細]

- 齊魯晚報 2018-07-17

青島男童眼睛紅腫兩月,醫(yī)生拽出四條蟲!哪來的蟲?

- [詳細]

- 青報網(wǎng) 2018-07-17

濟南大東環(huán)高速要開建啦!預計2020年年底將建成通車

- [詳細]

- 大眾日報 2018-07-17

建國家級濕地公園,黃河將成為濟南流動的中央公園

- [詳細]

- 齊魯晚報 2018-07-17

今天入伏青島28度? 95%濕度的威力了解一下(圖)

- 山東氣象臺發(fā)布高溫黃色預警信號。青島到底有多熱。[詳細]

- 青島日報 2018-07-17

“田秀才”逆襲記:從單打獨斗到抱團掙錢

- 同許多加入合作社的菜農一樣,濰坊昌樂的南瓜種植戶徐龍生深有感觸。曾幾何時“豐收成災”的現(xiàn)象如今通過合作社模式逐漸得到解決,合作社也...[詳細]

- 魯網(wǎng) 2018-07-17

山東將打造300個美麗村居試點

- 魯網(wǎng)7月17日訊培育300個地省級試點,著力彰顯“魯派民居”新范式;采取靈活多樣的供地方式,由省統(tǒng)籌不低于當年下達地方新增建設用地指標的...[詳細]

- 魯網(wǎng) 2018-07-17

昨日山東13市遇高溫天,今起“入伏”

- 昨天,我省13市遭遇高溫天,而人的體感溫度要比氣象意義上的氣溫還要高。而在相同的氣溫條件下,人們還會因空氣濕度、風速大小、著裝顏色、...[詳細]

- 魯網(wǎng) 2018-07-17