籽籽同心一家親 解開內蒙古興安盟民族團結“密碼”

來源:新華每日電訊

2022-01-24 15:13:01

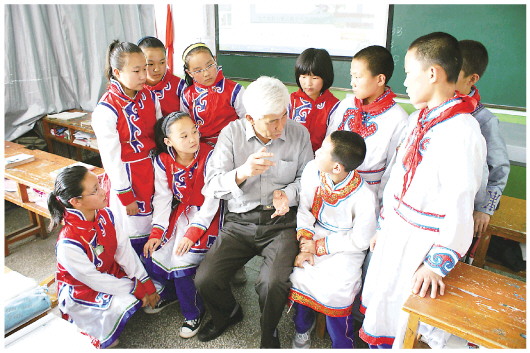

興安盟各中小學校十分重視中華民族共同體意識教育,民族團結教育多年來從娃娃抓起。(興安盟委宣傳部供圖) 本報記者張麗娜、王靖、王雪冰 興安盟是我國第一個省級民族自治區——內蒙古自治區政府的誕生地,是黨的民族區域自治制度的首創之地、實踐之地、成功之地,是一個典型的邊疆少數民族聚居地區。 這片紅色的土地上生活著41個民族,長期以來各族群眾守望相助,團結奮斗,傳承紅色基因,引領綠色發展,連續兩次被國家民委命名為“全國民族團結進步示范盟”,走出了一條具有興安特色的民族團結進步創建之路。 石榴花朵朵綻放

興安盟各中小學校十分重視中華民族共同體意識教育,民族團結教育多年來從娃娃抓起。(興安盟委宣傳部供圖) 本報記者張麗娜、王靖、王雪冰 興安盟是我國第一個省級民族自治區——內蒙古自治區政府的誕生地,是黨的民族區域自治制度的首創之地、實踐之地、成功之地,是一個典型的邊疆少數民族聚居地區。 這片紅色的土地上生活著41個民族,長期以來各族群眾守望相助,團結奮斗,傳承紅色基因,引領綠色發展,連續兩次被國家民委命名為“全國民族團結進步示范盟”,走出了一條具有興安特色的民族團結進步創建之路。 石榴花朵朵綻放

70多年來,在黨的民族政策的照耀下,內蒙古始終保持各民族和睦相處、和衷共濟、和諧發展的良好局面,平等、團結、互助、和諧的社會主義民族關系日益鞏固,中華民族共同體意識深入人心。這一偉大成就,是全區各盟市在黨的領導下共同團結奮斗取得的,其中興安盟就是一個生動寫照。 興安盟周邊有一盟兩市三省一國,漢族、蒙古族、滿族等41個民族同胞在此生活,少數民族人口比例達46.8%。“多年來,盟里從事關祖國統一和邊疆鞏固、事關民族團結和社會穩定、事關國家長治久安和中華民族繁榮昌盛的政治高度把握和謀劃民族工作。”興安盟委委員、統戰部部長李國宏說。 她介紹,興安盟始終把做好民族工作作為重大的政治任務,以鑄牢中華民族共同體意識為主線,不斷深化民族團結進步創建實踐活動,創新成立“興安盟鑄牢中華民族共同體意識研究中心”和835個覆蓋盟旗鄉村的“鑄牢中華民族共同體意識促進會”,大力實施城市社區“石榴籽計劃”和農村牧區示范典型“雙十雙百雙千”工程,深入開展脫貧攻堅民族團結互助行動和“石榴籽同心筑夢”系列主題實踐活動,不斷推動新時代民族團結進步事業創新發展。 曾有“內蒙古最窮地”之稱的興安盟,此前有10.5萬名貧困人口,其中有很大一部分就是少數民族人口。為帶領各族群眾脫貧,黨的十八大以來,興安盟把產業扶貧作為重中之重,同時多措并舉解決“兩不愁三保障”突出難題,小康路上不讓一個民族、一名群眾掉隊。 蒙古族農民韓德喜曾是興安盟科右前旗察爾森鎮愛國嘎查的貧困戶,他和老伴體弱多病又缺乏養殖經驗。在駐村工作隊的幫助下,他倆通過“菜單式”扶貧模式購買兩頭牛,多年來依靠“大牛生小牛”循環發展,如今成功脫貧摘帽。在興安盟,像韓德喜一樣摘掉窮帽子過上小康生活的少數民族群眾不勝枚舉。 加強民族團結,興安盟多年來堅持以發展為總鑰匙:堅持小財政改善大民生,近75%的財政支出用于民生領域;烏蘭牧騎宮、盟蒙中醫院、科技館等一大批基本公共服務項目建成投用或正在建設,社會事業短板加快補齊;少數民族聚居區基礎設施建設步伐明顯加快,14個特色村寨入列“中國少數民族特色村寨”;全面落實就業創業政策,城鎮登記失業率控制在4.5%內;學前三年毛入園率、普惠性幼兒園覆蓋率分別達到97%和84%;積極探索社會治理模式創新,各族群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強。 如今,興安盟貧困人口全部脫貧,6個貧困旗縣市、602個貧困嘎查村全部摘帽出列。居民人均可支配收入連續三年增速全區第一,城鄉居民收入分別突破3萬元、1萬元大關,比“十二五”初期翻了一番。興安盟各族群眾如同一朵朵石榴花,競相綻放,各美其美,成為內蒙古大草原上一道亮麗的風景線。 興安盟只是一個縮影,多年來內蒙古共享國家發展紅利,不斷縮小與發達地區的差距。新中國成立初,全國齊心協力建包鋼,結束了內蒙古沒有工業的歷史;發展中,內蒙古同時享受西部大開發和振興東北老工業基地等政策;京蒙對口幫扶20余年,內蒙古各項事業得到全面支持。發展的紅利轉化成為各族群眾心中滿滿的獲得感,讓他們對安定團結倍感珍惜。 石榴籽緊緊相擁

內蒙古是我國最早成立的省級少數民族自治區,具有民族團結的光榮傳統,書寫過“三千孤兒入內蒙”“齊心協力建包鋼”等歷史佳話,一直被譽為“模范自治區”。在這里,各民族文化相互激蕩、交融,各民族之間尊重差異、包容多樣、相互欣賞和學習,大家像石榴籽那樣緊緊抱在一起。 “興安盟不斷推動新時代民族團結進步事業創新發展,構建起黨委領導、政府負責、有關部門協同配合、全社會通力合作的民族工作新格局。”李國宏介紹,各級干部率先垂范,用真心與溫情為群眾解決生產生活中的實際困難,各族群眾形成互幫互助、團結發展的良好氛圍。 2018年,漢族干部趙志強作為駐村扶貧干部,來到蒙古族群眾聚居區興安盟扎賚特旗哈日礎魯嘎查。他用加拼音的方式自學蒙古語,很快融入當地蒙古族群眾中。2019年,他幫助嘎查建成了年生產能力達到80萬棒的黑木耳生產基地,農牧民人均年收入增加一萬多元,141戶建檔立卡貧困戶全部脫貧。 蒙古族檢察官春華在興安盟科右前旗人民檢察院從檢20余年,足跡遍布農田牧場。她用流利的蒙漢雙語傳遞司法溫度,接待來訪群眾4000余人次,辦理各類案件600余件,化解社會矛盾400余起,將公平公正的司法服務帶給轄區各族群眾,被農牧民親切地稱為“檢察官額吉(母親)”。在遼闊的內蒙古草原上,這樣的民族團結故事像牛羊一樣遍灑。 李國宏說,興安盟以鞏固提升民族團結進步創建成果為著力點,強化創建手段、豐富創建內容、創新創建方式,針對不同群體開展不同主題活動,全盟6個旗縣市開展民族工作互觀互學互比活動。“在民族工作中,各地、各單位比學趕超,打出了平等互助共繁榮組合拳,畫好了民族團結同心圓。” “城市社區開展民族美食百家宴、鄰居節活動,增進了各民族鄰里之間的交往;農村牧區引導漢族、蒙古族、朝鮮族等各族農牧民互幫互學種植養殖技術,攜手共同走上致富路;學校緊緊圍繞10項主題活動,將愛我中華的種子深深植根于青少年心中;邊防部隊積極深化民族團結進步宣傳教育,開展形式多樣的軍民共建活動。”李國宏一一舉例說。 這些工作促進了各民族廣泛交往、全面交流、深度交融,一大批典型也隨之產生。截至目前,全盟有9個國家級、37個自治區級和174個盟級民族團結進步示范區示范單位。全國脫貧攻堅楷模、蒙古族“草原繡娘”白晶瑩,全國民族團結進步模范集體巴彥敖包嘎查等一個個先進典型,不斷引領興安盟各族群眾奏響民族團結的感人樂章,進一步鑄牢了全盟民族團結進步事業的群眾基礎、社會基礎。 像興安盟一樣,內蒙古各盟市保持長期繁榮穩定,根本原因在于堅持中國特色社會主義制度,特別是在民族區域自治制度下保障了各民族的平等。民族區域自治制度將統一和自治、民族和區域結合起來,為內蒙古各民族平等、團結和共同發展搭建了有效的制度平臺。 石榴樹根深葉茂

在多民族聚居的內蒙古,民族團結就像陽光和空氣一樣,內化于心,外化于行,已深深融入各民族的血脈。這些年,內蒙古努力建設各民族共有精神家園,進一步夯實中華民族共同體意識的思想基礎。全區各地深入提煉闡釋草原文化中崇尚自然、守望相助等理念,深入挖掘少數民族文化中蘊含的民族團結進步思想,為社會主義核心價值觀源源不斷地提供著養分。 多年來,興安盟把繼承和弘揚愛國主義精神、紅色興安精神擺在民族團結進步事業的突出位置,創作了《贊歌》《金色搖籃》等一大批體現中華民族共同體意識、彰顯中華民族精神、展現內蒙古形象和興安盟風采的藝術精品。 烏蘭牧騎群舞《金色搖籃》獲全區精神文明建設“五個一工程”獎,以“民族大團結”為主題的“最長的蒙古族刺繡長卷”創造上海大世界基尼斯紀錄,開展“同守祖國邊疆、共創美好生活”主題講故事比賽…… “各地充分發揮文化活動的凝聚作用,引導各族干部群眾牢固樹立‘三個離不開’‘五個認同’思想意識,進一步增強‘中華民族一家親,同心共筑中國夢’的思想共識。”李國宏說。 在科右前旗興科社區黨群服務中心,乒乓球的彈跳聲、民族舞蹈的節拍聲、各類弦樂器的演奏聲,洋洋盈耳。漢族快板、朝鮮族舞蹈、蒙古族四胡演奏,精彩紛呈。興科社區是漢族、蒙古族、滿族、回族等7個民族的共同家園,兩萬多居民中少數民族人口占61.2%。 “我們身屬不同民族,但兄弟姐妹們每天在一起生活,互相幫助、互相依靠,建立了深厚的情誼。”興科社區科爾沁四胡紅歌隊隊長劉俊芝說。興科社區2021年先后投入資金40余萬元,對黨群服務中心進行提檔升級,全天候對群眾開放,使各族群眾在活動中增進感情,在交往中增進團結。 文化認同也在青少年心中生根發芽。科右前旗第一小學有一條掛滿畫卷的走廊,各種富有中華文化內涵的活動照片和學生書法美術作品琳瑯滿目,這里是學生們的“石榴籽小課堂”。這所學校98%的學生都是蒙古族。“我們通過各種特色課程和活動,比如制作石榴籽形象的泥塑課程、國家通用語言文字演講比賽等,讓學生們切身感受我們中華民族大家庭的溫暖。”校長散丹高娃說。 同時,興安盟大力弘揚憲法精神,用法治理念、法治思維和法治方式提高民族工作法治化水平。盟里將宣傳《民族區域自治法》與全區“民族團結進步活動月”“法治宣傳周”相結合,通過“文旅普法輕騎兵”“以案釋法基層行”等方式創新學習宣傳載體進行廣泛宣傳,引導各族干部群眾牢固樹立法治思維,促進各民族之間相親相愛。 在內蒙古,2400余萬各族群眾在中華民族大家庭中像石榴籽一樣緊緊抱在一起,大草原上時時處處上演著民族團結進步好故事。“進入新時代,興安盟各族人民將緊密團結在黨中央周圍,緊緊抓住鑄牢中華民族共同體意識這條主線,認真踐行‘守望相助、團結奮斗’的殷切囑托,為呵護‘模范自治區’崇高榮譽繼續貢獻興安力量。”李國宏堅定地說。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

“春節也送貨”第十年 京東物流為堅守崗位一線員工補貼近4億元

- [詳細]

- 齊魯網 2022-01-24

幫村里建產業 助學子穩就業

- [詳細]

- 人民網 2022-01-24

排隱患 建規范 強監管(關注農村自建房)

- [詳細]

- 人民網 2022-01-24

走上振興路 鄉村日子甜(新春走基層·特別報道)

- [詳細]

- 人民網 2022-01-24

峽谷清幽 山鄉秀美(尋找最美鄉村·巖鋪村)

- [詳細]

- 人民網 2022-01-24

中部戰區陸軍某旅—— 夜間出擊淬鐵翼

- [詳細]

- 解放軍報· 2022-01-24

東部戰區海軍常州艦—— 全時戒備巡海疆

- [詳細]

- 解放軍報 2022-01-24

躍上冰雪,擁抱快樂寒假

- [詳細]

- 光明網-《光明日報》 2022-01-24

投身志愿,服務燃情冬奧

- [詳細]

- 光明網-《光明日報》 2022-01-24

新春走基層 東北姑娘的“流量密碼”

- [詳細]

- 央視網 2022-01-24

天津 新春走基層 核酸采樣現場的“大管家”

- [詳細]

- 央視網 2022-01-24

新春走基層丨數九寒天 他們保障中俄邊境“騎馬線”暢通運行

- [詳細]

- 新華網 2022-01-24

新春走基層|“逢四說事”解民憂

- [詳細]

- 新華網 2022-01-24