4月15日,在第30個“世界讀書日”來臨之際,由山東省作家協會主辦,山東省文學館、山東省文學院、山東大學作家書院、山東廣播電視臺文藝廣播聯合承辦的趙德發長篇小說《大海風》新書分享會在濟南舉辦。分享會通過嘉賓對談、片段朗讀、互動交流等多元形式,帶領讀者走進20世紀上半葉中國北方的漁業與航運歷史。《大海風》作者、山東大學特聘教授、山東大學作家書院執行院長趙德發,山東省作家協會黨組成員、副主席陳文東,山東省作家協會文學創作室(省文學館)主任(館長)劉青,山東大學文學院常務副院長馬兵,山東大學文學院教授史建國,山東大學文學院教授、山東大學作家書院院長助理尹林,山東省第三十三屆作家高研班學員、省作協部分干部職工和聞訊趕來的作家、文學愛好者參加活動。

分享會伊始,陳文東在致辭中表示,趙德發先生是當代山東文學的標志性人物之一,是一位文學創作的執著的堅守者、不懈的探索者。他的創作題材從鄉土到傳統文化到海洋,始終根植于齊魯文化的土壤,卻又不斷突破地域與題材的邊界,成為當代中國文學多元敘事的重要代表。《大海風》是趙德發先生繼《經山海》《黃海傳》之后,深耕海洋題材的又一力作,同時也是紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的一部獻禮之作。其獨特價值,在于它既是陸地文明與海洋文明的對話,也是儒家傳統與開放精神的融合。期待更多作家能像趙德發先生一樣,以筆為帆,在傳統與現代、陸地與海洋的碰撞中,開辟出新的文學航路。

省作協黨組成員、副主席陳文東致辭

省作協黨組成員、副主席陳文東致辭

作為趙德發“海洋三部曲”的巔峰之作,《大海風》以20世紀上半葉中國北方漁業與航運史為經緯,將馬蹄所漁村的煙火氣息、青島港口的商業脈搏、抗日戰爭的時代風雷熔鑄一爐,通過主人公邢昭衍“從漁民之子到航運實業家”的人生軌跡,勾勒出中國近代民族工業在時代浪潮中的奮進與悲壯。這部入選中國作協“新時代文學攀登計劃”、“十四五國家重點出版物規劃”、山東省“齊魯文藝高峰計劃”的60萬字長篇,一經出版便引發熱烈反響,被《人民日報》《文藝報》等權威媒體譽為“海洋版的《子夜》”,更在3月22日的研討會上獲專家盛贊“具備茅盾文學獎品格”,入選2025年1-2月中國好書推薦書目、《中國新聞出版廣電報》2025年2月優秀暢銷書排行榜總榜。

省作協文學創作室(省文學館)主任(館長)劉青主持活動

省作協文學創作室(省文學館)主任(館長)劉青主持活動

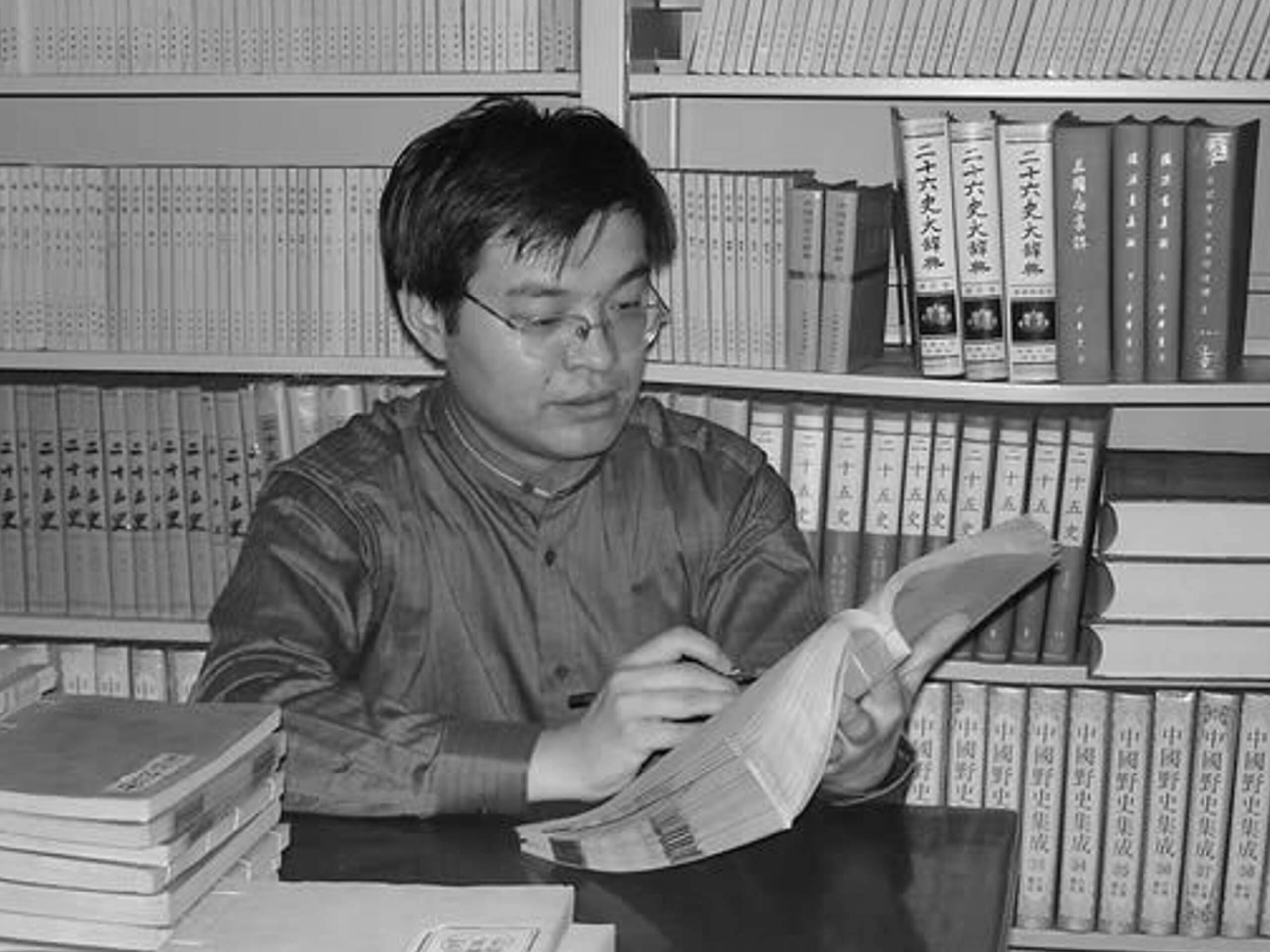

分享會上,趙德發首次披露了創作《大海風》的“十年磨一劍”歷程:自2010年起,他耗時三年采訪老漁民、航運史專家,搜集資料,只為讓筆下的海洋細節“經得起海風的推敲”。談及從“鄉土文學”到“海洋文學”的兩次轉型,他笑稱自己是“從經驗之內跳到經驗之外”。寫鄉土是熟悉的土地,寫海洋則是陌生的深藍,但正是這種陌生感驅使趙德發不斷探索,讓海洋在中國敘事中走上文學的舞臺。

嘉賓對談

嘉賓對談

馬兵作為對談環節的主持人,以“兩次轉型”為切入點,拋出了許多精彩的問題。作為“九零后”青年學者,尹林從自身閱讀體驗出發,揭示《大海風》對年輕一代的獨特價值。談及青年作家的創作問題,尹林分享了一段動人細節:“作為年青寫作者,我曾因30歲仍未寫出滿意作品而焦慮,德發老師卻告訴我:我40歲才開始寫第一部長篇《繾綣與決絕》。”文學創作從無‘太晚’之說,重要的是對經驗的超越與對細節的敬畏。他進一步指出,《大海風》中“邢昭衍與父親邢泰忍的代際沖突”具有深刻象征意義——父親堅守“土地為本”的農耕思維,兒子則擁抱“向海而生”的開拓精神,“這種沖突不僅是個人選擇,更是中國從傳統社會向現代文明轉型的縮影”。

史建國在對談中進一步指出,小說打破了西方海洋文學“弱肉強食”的敘事框架,展現了中國海洋文明的獨特性——邢昭衍在商戰中拒絕“大魚吃小魚”的社會達爾文主義,反而聯合同行抵御日本航運資本,體現了“以和為貴”的儒家智慧與民族氣節。這種“海洋文明的中國表達”,讓《大海風》超越了地域文學的范疇,成為解讀中國近代化進程的重要文本。

在互動環節,現場聽眾踴躍提問,話題涵蓋小說創作技巧、網絡文學與傳統文學比較、文學影視改編等方面。四位教授的解答為聽眾們帶來了全新的視角和思考,現場聽眾們紛紛表示,通過這樣的互動交流,不僅能夠更深入地理解作品,還能在思想的碰撞中收獲新的啟發和思考。

山東廣播電視臺文藝廣播的主播劉昕苑(羅蘭)、周奕彤(海棠)、劉楨誦讀精彩篇章

山東廣播電視臺文藝廣播的主播劉昕苑(羅蘭)、周奕彤(海棠)、劉楨誦讀精彩篇章

為讓觀眾更直觀地領略作品的魅力,分享會上,山東廣播電視臺文藝廣播的主播劉昕苑(羅蘭)、周奕彤(海棠)、劉楨誦讀了《大海風》中的精彩篇章。他們聲情并茂的演繹,讓聽眾仿佛置身于文學與情感交織的海洋,對現實生活有了更深的思考和認識。

趙德發為讀者簽名

趙德發為讀者簽名

分享會最后,趙德發為現場觀眾簽名留念。

這次活動還是即將啟動的、由中國作家協會主辦、山東省作協與華北五省(自治區、直轄市)作協共同承辦的“中國作協第三屆全民閱讀季”的一項重要內容。劉青表示,未來將繼續依托山東省文學館這一平臺,策劃更多高品質的文學活動,助力優秀作品的傳播,為公眾提供更加多元化的文學滋養。