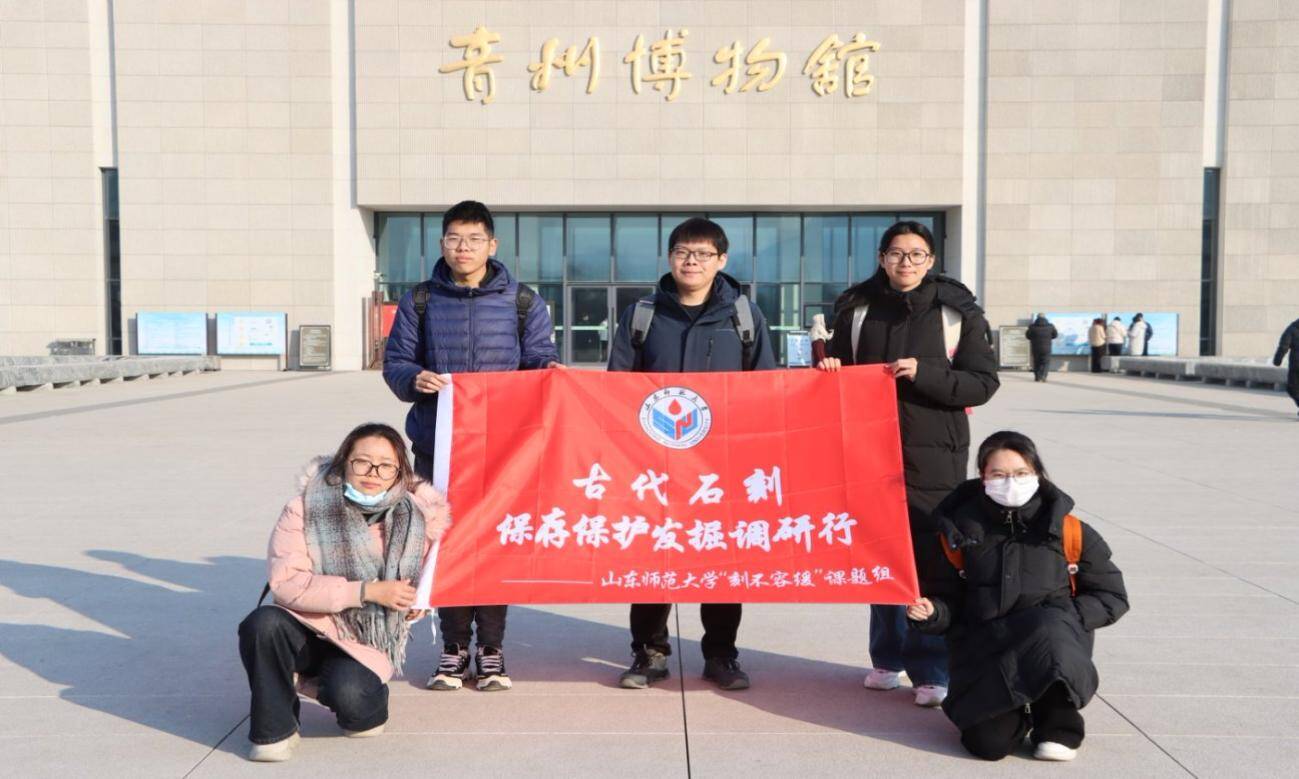

齊魯網·閃電新聞2月11日訊 源浚者流長,根深者葉茂。文化遺產不僅是歷史的見證,更是民族文化的瑰寶,承載著豐富的歷史信息和文化內涵。山東師范大學歷史文化學院“‘刻’不容緩”課題組于2025年1月12日至1月23日赴山東省青州市、泰安市、聊城市、濟寧市、濟南市開展調研,探尋山東省古代石刻保存、保護和發掘的成就和問題,并提出具有針對性、可行性的建議。

青州石館藏萬象,駝山石窟溯千年

1月12日,課題組來到青州市博物館和駝山風景區進行調研。在青州市博物館,副館長楊老師向調研組介紹了博物館的大概情況,隨后藏品部王老師、付老師圍繞著展廳展出藏品的價值、展廳設計、館內古代石刻保護法律依據、修復情況、人員問題等分別對石刻藝術展廳、龍興寺藝術展廳為課題組作了詳細介紹。

在駝山風景區內,課題組在指導老師葛老師的引導講解下對駝山石窟、摩崖石刻保存、保護現狀進行調研,并對其損壞程度、受保護情況和游客參觀情況進行討論。

青州之行,課題組收獲頗豐。青州市博物館在古代石刻保護技術和展示方式上的創新,具有很強的推廣性,為其他地區文保單位的石刻保護提供了借鑒;其專業技術人員、講解人員與資金不足等制約性問題具有很強的代表性,為探討全國文保單位的共性制約問題提供借鑒。

泰岱石碣載天書,廟闕碑林證歲華

岱廟,舊稱“東岳廟”,又叫泰廟,主祀“東岳泰山之神”,是古代帝王來泰山封禪告祭時居住和舉行大典的地方。岱廟亦是泰山文物最集中的地方,是山東地區古代石刻保存、保護研究至關重要的一環。

了對岱廟古代石刻保存、保護現狀有一個更好的了解,課題組成員來到泰安市泰山文物保護中心、岱廟景區管理所,采訪岱廟負責文物保護的工作人員有關景區內古代石刻及保護、宣傳等方面的問題。

經過調研,課題組認識到在古代石刻保護中,不能只注重石刻本體保護修復,古代石刻的預防性保護的加強也需要得到更多地關注,這對鞏固、完善古代石刻保護體系意義深遠。

漕河石刻銘帆影,運河遺風代代傳

1月14日,課題組抵達聊城中國運河文化博物館,并相繼走訪了聊城鐵塔與山陜會館。通過調研,課題組認識到數字化保護在古代石刻保護保存開發方面的積極作用,為石刻保護的科技賦能提供了思路。

但同時,課題組也意識到:資金不足、人才短缺是古代石刻保護取得新進步主要的制約因素。古代石刻保護、發掘工作需要實現從頂層設計到基層執行的全面優化,以確保保護工作真正落地,推動石刻文化傳承。

闕里石表映千秋,貞石不泯儒道興

1月16日,課題組兵分兩路前往濟寧進行調研。在漢魏碑刻陳列館,沈老師帶領大家參觀了自漢代至宋代的石碑及明清的墓志銘,并介紹了陳列館石刻層級與保護情況。同天,課題組調研成員在曲阜三孔了解到,孔廟碑林中的石刻保護狀況相對完好,大多數石刻都有碑帽保護,還有部分石刻有柵欄格擋,禁止游人觸摸。此外,重要的古代石刻都配上了錄文,有效解決了石刻文獻晦澀難懂、游客難以理解的問題,增強了石刻的可瀏覽性。

經過兩天的實地調研,課題組成員更好地了解到了濟寧地區古代石刻保護現狀,總結了阻礙石刻保護發展的現實因素。古代石刻保護要注重整體規劃和長期投入,合理整合資源,平衡不同區域的保護力度,從而實現石刻文化的可持續發展。

濟南石跡枕濟瀆,齊魯文脈匯泉城

1月19日至1月24日,課題組調到達濟南市博物、千佛山、佛惠山、濟南市長清區東倉村、濟北王墓、孝堂山、神山、五眼井村、馬山、五峰山、山東省博物館、濟南府學文廟、崇孝苑等地進行了調研。

此次調研,課題組既收獲了可借鑒參考的古代石刻保護、宣傳經驗,也深刻認識到不同層級機構在保護理念和執行能力上的差距,為反思、總結古代石刻的保護、發掘工作存在的普遍性問題奠定了豐富可信的資料。

其一,基層石刻宣傳和保護的短板凸顯了提升公眾參與度和加強保護意識培養的重要性。課題組在后續研究中,將重點關注如何縮小差距,推動整體保護水平提升。其二,追求古代石刻價值的發揮需要充分加強網絡宣傳的力量,課題組調研中發現部分博物館公眾號中與古代石刻相關的內容極為有限,需充分利用現有資源與力量以實現古代石刻文化價值宣傳效果的優化。其三,通過對于田野鄉間古代石刻保存情況的調研,課題組深刻見證了在野外保護的石刻面臨何等保護困境:資金不足、基層重視力度不足、居民石刻保護意識淡薄。這些問題彰顯了基層野外石刻保護的制約性因素,也為進一步了解古代石刻野外保存現狀基層保護成效提供了重要材料。

經過為期半月的實地調研,課題組對于山東省古代石刻保存、保護現狀有了更清晰的了解,對于古代石刻存續危機和石刻保護之“刻”不容緩有了更直觀的感受。課題組針對古代石刻的保護、發掘存在的人員不足、宣傳效度低等問題,結合山東省博物館、濟南市博物館、青州市博物館等十余處文物保護單位的實際調研,提出了增添碑刻帽檐、增強古代石刻介紹故事化等具有針對性強、可實施性高的建議,并得到了多位專家的支持和多家文物保護單位的認可。

古代石刻是我國重要的文化瑰寶,古代石刻的保護、發掘工作其利潤澤千秋、其行“刻”不容緩。讓我們給予古代石刻更多的關心與愛護,嘗試透過石刻厚重堅實的質地,品味蘊含其中的生動韻味,守護傳承千年的中華文脈。

來源:山東師范大學歷史文化學院