齊魯網·閃電新聞2月29日訊 今晚,《問政山東》欄目進行第164期直播,本期節目主題為“科技創新 培育新質生產力”。

近年來,省科技廳每年組織實施100項左右重大科技攻關項目,在重點領域突破了一批“卡脖子”關鍵技術。然而,在科研取得可喜成績的背后,一些科技成果還沒有得到及時有效轉化。具體來看記者的問政調查。

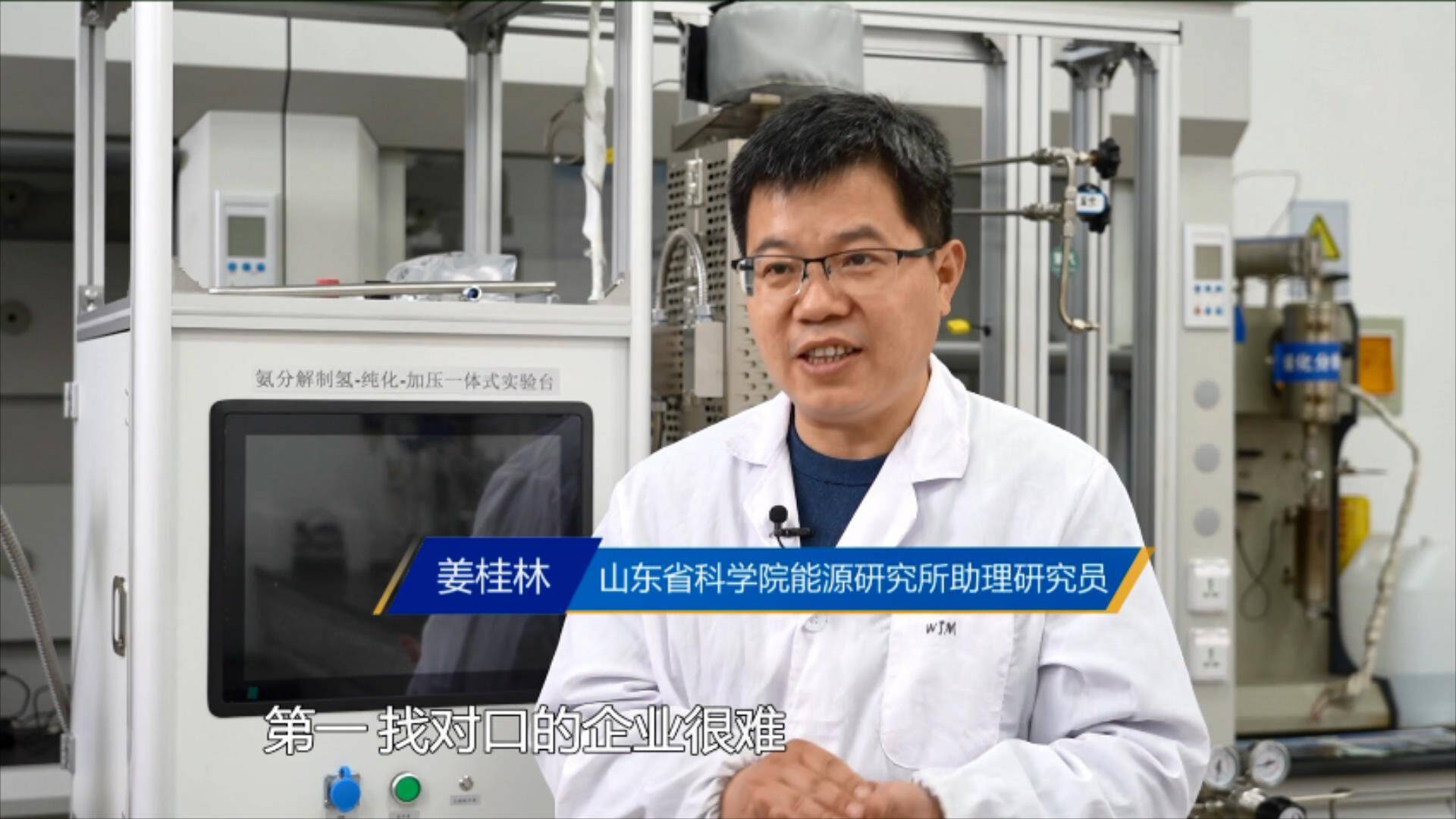

由山東省科學院能源研究所研發的一種低溫氨分解制氫技術,不僅突破了氫能產業發展的安全性“卡脖子”問題,還能大幅度降低終端用氫成本。然而,就是這樣一個看起來很具發展前景的項目,卻難以找到合適的企業進行成果轉化。

山東省科學院能源研究所助理研究員姜桂林介紹:“我們的大多精力都在實驗室進行科學研究。第一,找對口的企業非常難,第二,我們去企業溝通的能力和精力也是有限的。”

過去幾年間,姜桂林團隊既當科研員也當推銷員,然而他們能夠接觸到的相關行業需求企業不多,并且他們和企業之間沒有一個共同信任的紐帶來牽線搭橋,也難以達成合作意向。

那政府相關部門能否幫助牽線搭橋呢?

對此,濟南市科技局成果轉化及產業化處工作人員表示:“你覺得成果挺好,企業不需要,沒和全市的產業結構結合。政府出政策搭平臺,支持成果轉化,但效果需要慢慢來。”

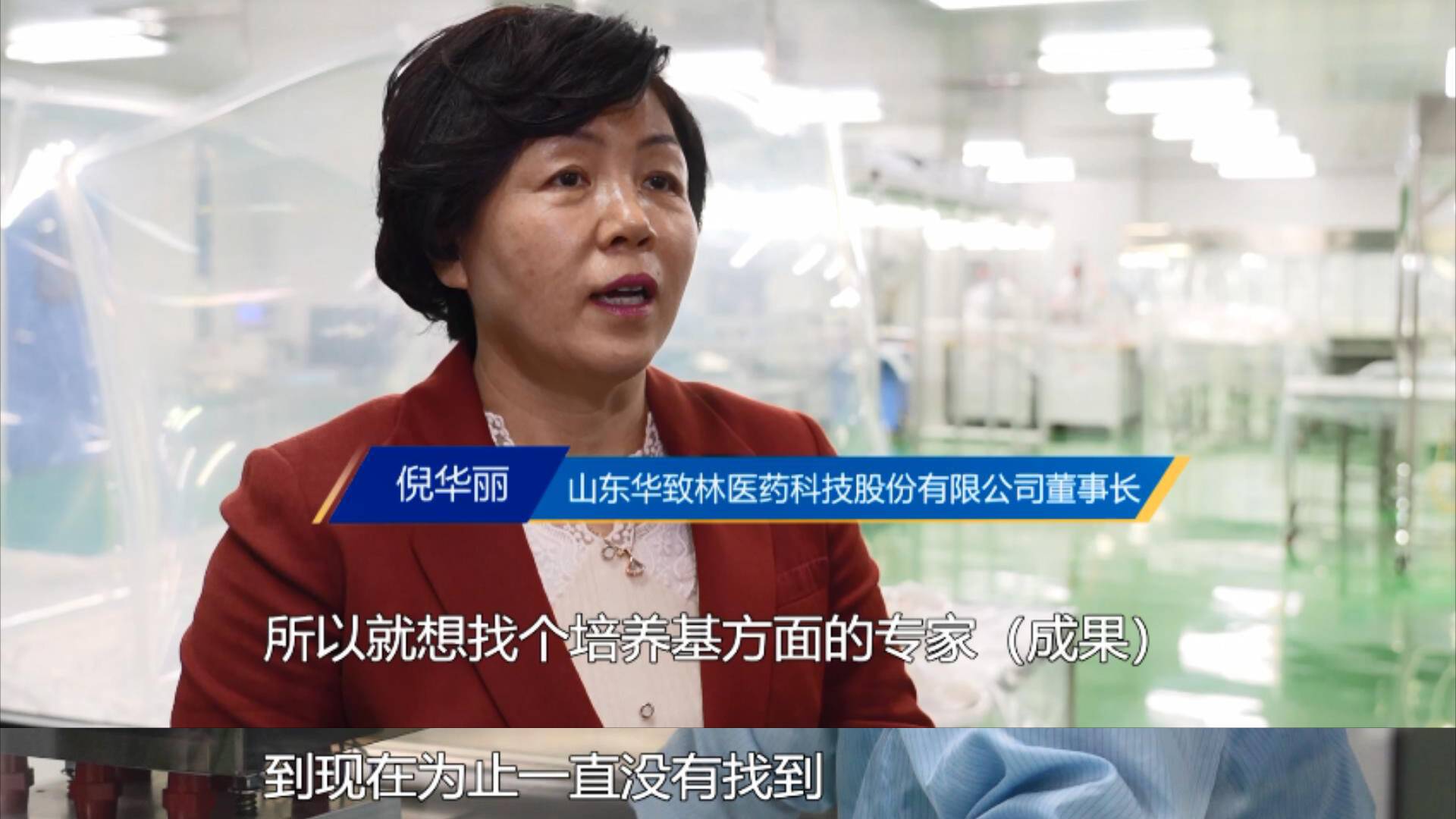

部分高校的科研成果等待轉化,而有些企業的需求卻得不到滿足。位于淄博市的山東華致林醫藥科技股份有限公司主要從事生物制藥耗材的研發、生產和銷售,企業作為國家高新技術企業和山東省專精特新企業,在企業推進新產品研發的過程中,缺乏科研團隊來突破技術難題成了最大的阻礙。

山東華致林醫藥科技股份有限公司董事長倪華麗表示:“培養細胞用的培養基,目前主要是國外生產的。我們打算進行國產轉化,就想找個培養基方面專家,但是2022年就開始找,現在一直沒有找到。”

為了找到適合的技術團隊,倪華麗參加過不少線下的技術展覽會,也時常瀏覽線上與科技成果轉化平臺相關的網站,但效果卻不理想。

記者瀏覽了山東省科技成果轉化服務平臺后發現,在“找成果”板塊中,大多數科研項目只在平臺上登記了項目名稱、應用領域和所屬行業等簡單的描述。而在“找需求”板塊中,企業同樣只簡略說明了需求方向。《山東省促進科技成果轉化條例》第十一條規定,縣級以上人民政府科學技術行政部門應當建設科技成果信息系統,規范科技成果信息采集、加工與信息公開服務等活動。那么,對于企業和科研機構在科技成果轉化中遇到的信息孤島問題,當地主管部門了解嗎?

淄博市科技局人才與成果科工作人員說:“這是個老生常談的問題。一個老師發布不可能把他的核心技術都寫出來,一個企業也很難把它的關鍵難題都寫出來。這可能涉及到行業利益,所以大家相互匹配不那么精準。”

對此問題,淄博市科技局的工作人員表示很難協調。“全國這么多高校,這么多成果,這么多企業,你怎么匹配?地方政府也在不斷地探索。現在都在探索精準抓取機制,用平臺精準抓取字眼。我們沒做,因為要花很多費用。”

針對節目中所反映的問題,在今晚的問政現場,山東省科學技術廳黨組書記、廳長孫海生表示:“2022年,山東專門印發的《山東省‘十四五’科技創新規劃》中提到,要健全科技成果轉化服務體系。加強專業化、市場化技術轉移服務機構建設。山東省科技廳要搞好科技創新成果的推廣和轉化,建設山東科技大市場,實現供需雙方有效對接,使科技成果轉化的各類要素、各類投資主體都在這個平臺上集聚。另外,與之相關的各類服務、活動也都匯集到這個平臺上,來助力科技成果轉化。同時,招引和培育一部分經紀人和創投風投機構,搞一些創業大賽和成果展覽,讓這個市場活起來、火起來。”