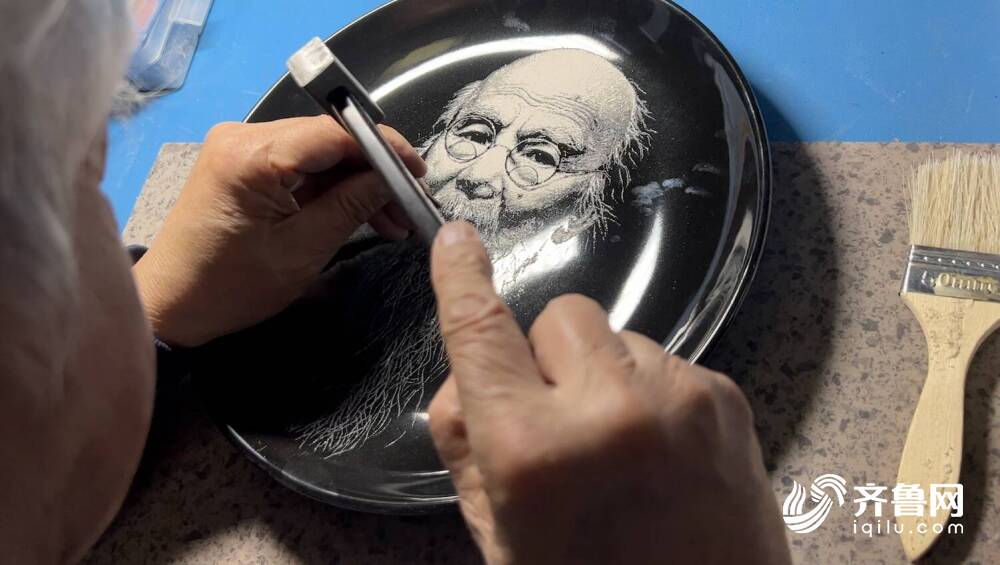

齊魯網·閃電新聞11月1日訊 10月31日15時37分,文昌航天發射場,中國空間站夢天實驗艙在長征五號B運載火箭的托舉下順利升空。“夢天”一飛沖天,承載著中國航天人接續奮斗30年的飛天夢。仰望星辰之間,每一次騰飛都承載著中國人的航天強國之夢。近日,濟南的刻瓷非遺技藝代表性傳承人單孟渤就用自己的刻刀刻下了關于“騰飛”的夢想。

在單孟渤的家里,他興致勃勃地向閃電新聞記者展示他最新完成的刻瓷作品《騰飛》,這幅作品長50厘米,寬30厘米,刻的是神舟十三號載人飛船發射的一幕,細節栩栩如生。“創作它的初衷,是為了表達中國近十年來騰飛式的發展,特別是在航空航天領域,取得了巨大的成就。”

今年73歲的單孟渤是山東濟南人,從事刻瓷已經30年。說起自己與刻瓷的淵源,單孟渤表示,這完全是一個“偶然的機會”:1992年的一天,單孟渤到淄博出差,參觀了當地正在舉辦的陶瓷琉璃藝術節,那是他第一次見到刻瓷作品,“就是用一把刻刀和錘子,在瓷盤或者花瓶上就能創作出那么精美的畫面。我一眼就被吸引了,立即萌生了一個想法,我也要學刻瓷。”

從那時開始,單孟渤開啟了自己的刻瓷生涯。一開始他是用家里吃飯的餐具來進行雕刻,家里的盤子、碗甚至煙灰缸,都被他拿來練習了。但最大的問題并不是材質,而是刻瓷的噪音大,“聽起來非常刺耳,家里孩子還需要學習,家里人都不太支持。”

為了不影響家人正常生活,單孟渤把自己關在地下室里進行創作,往往一坐就是好幾個小時。“一件作品開始創作之后,就需要連續不間斷的創作,每天我都需要創作五六個小時以上,直到把這件作品完成。”

單孟渤刻瓷的題材很多,書法、山水、花鳥等等都不在話下,但他最擅長雕刻的是人物肖像,中外歷史名人,都是成系列創作。從事瓷雕30年,單孟渤雕刻的作品,“得有上千件”。

刻瓷用的工具雖然簡單,主要是用小錘和刻刀,但實際上,雕刻的刀法非常復雜。“敲擊的方向、力度和角度,直接決定著灰色色調的控制、雕刻的層次變化,如果不精準,刻出的人物就會變形。”單孟渤告訴記者,完成一件作品,需要敲擊幾萬下、十幾萬下,有一些大的作品,甚至需要敲擊幾十萬下。

剛剛完成的這幅《騰飛》,從構思到完成單孟渤用了一個多月的時間,“希望這件作品,能讓大家感受到我們中國近十年的騰飛式的發展,感受到祖國越來越強大。”