編者按:

為全面反映黃河灘區(qū)居民遷建的生動實(shí)踐,山東廣播電視臺傾力打造了五集紀(jì)錄片《大遷建》。真實(shí)記錄灘區(qū)干部群眾勠力同心、攻堅(jiān)克難,向世代為害的“黃患”發(fā)起挑戰(zhàn),通過村居遷建、防洪安居以及產(chǎn)業(yè)扶貧等一系列治本舉措,徹底改變60萬灘區(qū)百姓苦難命運(yùn),譜就新時(shí)代灘區(qū)群眾脫貧奔小康的恢弘史詩。

齊魯網(wǎng)·閃電新聞12月30日訊 在菏澤東明縣長興集鄉(xiāng)找營村之間穿行,宛如穿行于山谷之間一座座參差不齊的房子建在高低不等的土崗上,土路溝壑縱橫交錯(cuò)。

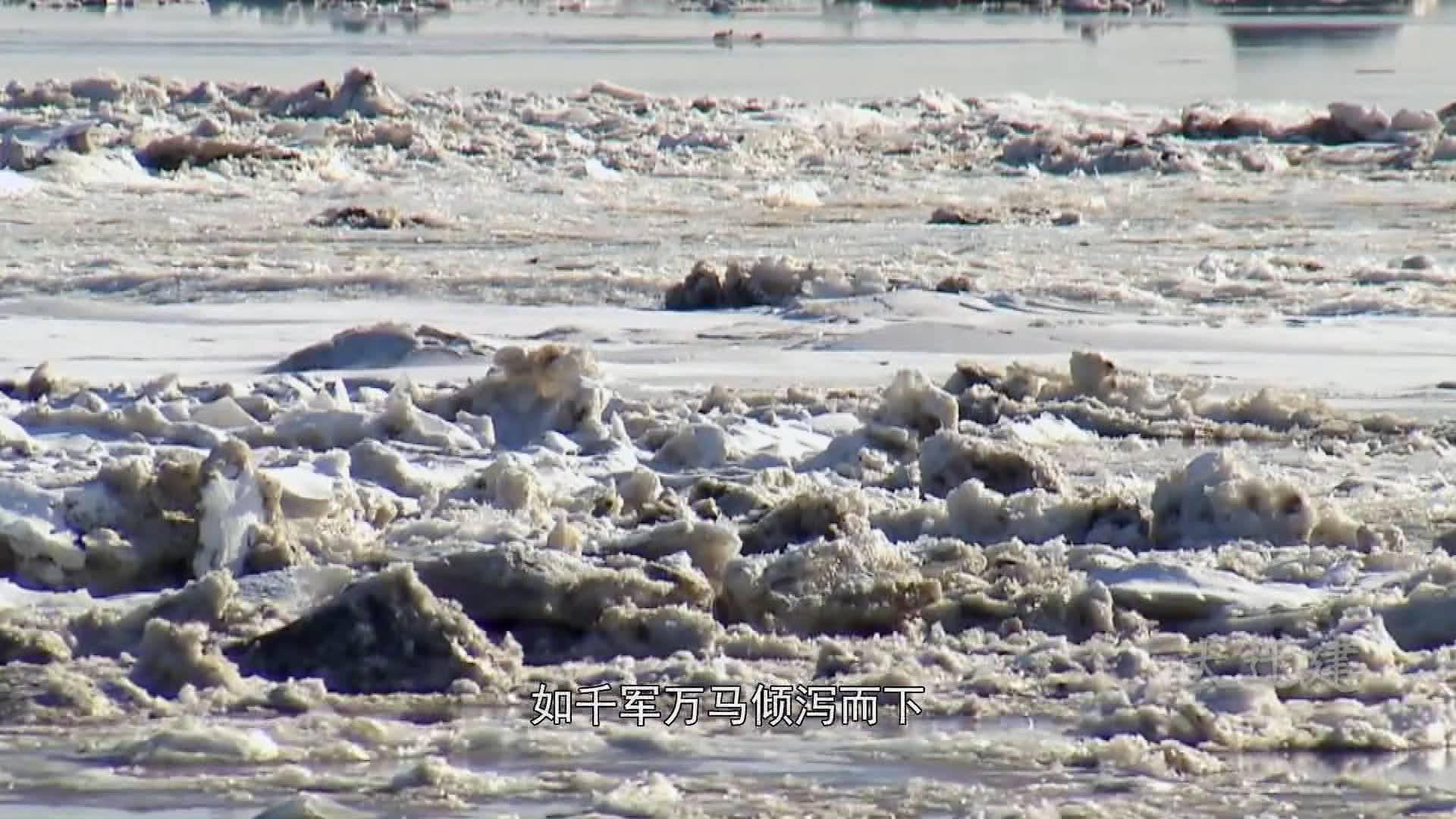

村民劉進(jìn)濤回憶,過去都是一車一車東西拉到高臺:“我這一輩子蓋過五回房,黃河水一出來把房子淹塌了。淹塌了,臺子重新再墊。墊好再蓋,蓋好停幾年,臺又淹塌了。”

墊臺蓋房,這是灘區(qū)百姓在長期與黃河打交道中被逼出來的智慧。慢慢地,不少村子里的房臺連在一起成了連臺,連臺之間填平又成了村臺,到上世紀(jì)末,山東的村臺已有上百個(gè)。2003年,肆意的黃河又一次襲擊菏澤,老百姓急切希望能夠搬出灘區(qū),遠(yuǎn)離水患。

東明縣灘區(qū)遷建指揮部副縣級干部劉慶喜介紹:“東明這個(gè)灘區(qū)屬于寬灘區(qū),十二萬人,三萬多戶,如果搬遷,包括公共設(shè)施用地在內(nèi),一戶大概需要六分地。但是灘區(qū)以外的群眾現(xiàn)在都是一畝多地,灘外群眾又得有一萬多人沒有耕地,成為無地農(nóng)。”

東明的現(xiàn)實(shí)決定只能選擇另外的路子。就在此時(shí),房臺、村臺這種民間智慧被納入頂層設(shè)計(jì)。統(tǒng)籌考慮村民耕作半徑、鄉(xiāng)風(fēng)民俗以及現(xiàn)有村莊位置,2004年,東明縣利用亞洲銀行貸款籌集資金,在試點(diǎn)村莊周圍就地就近修筑了兩個(gè)四米高、總面積60萬平方米的大型防洪村臺。和之前的村臺相比,新的村臺猶如一艘航母,徹底解決了防洪安全問題。按理說,這是給村民辦了一件大好事,可竹林新村九成以上的村民卻不愿意往村臺上搬。大家不愿意搬,一來心里沒底,二來手頭緊張。

為打消大伙兒的顧慮,鄉(xiāng)鎮(zhèn)琢磨制定獎(jiǎng)勵(lì)政策——兩千塊錢,就可以參加選號;房子蓋到一層,給三千;蓋好兩層,又給五千;到驗(yàn)收完,一家再給三萬。

即使有獎(jiǎng)勵(lì),大家還是觀望,僵持之際,村民劉海江決定帶頭搬遷。2010年5月,他和六戶愿意搬遷的人家,一起在村臺上扎起了帳篷,開始建新房。可搬過去的頭一天晚上,就有人用除草劑破壞了劉海江家兩畝多麥子。

心酸歸心酸,可房子還得繼續(xù)建。等獎(jiǎng)勵(lì)拿到手,新房逐漸有了模樣,許多村民坐不住了,陸陸續(xù)續(xù)開始搬遷。

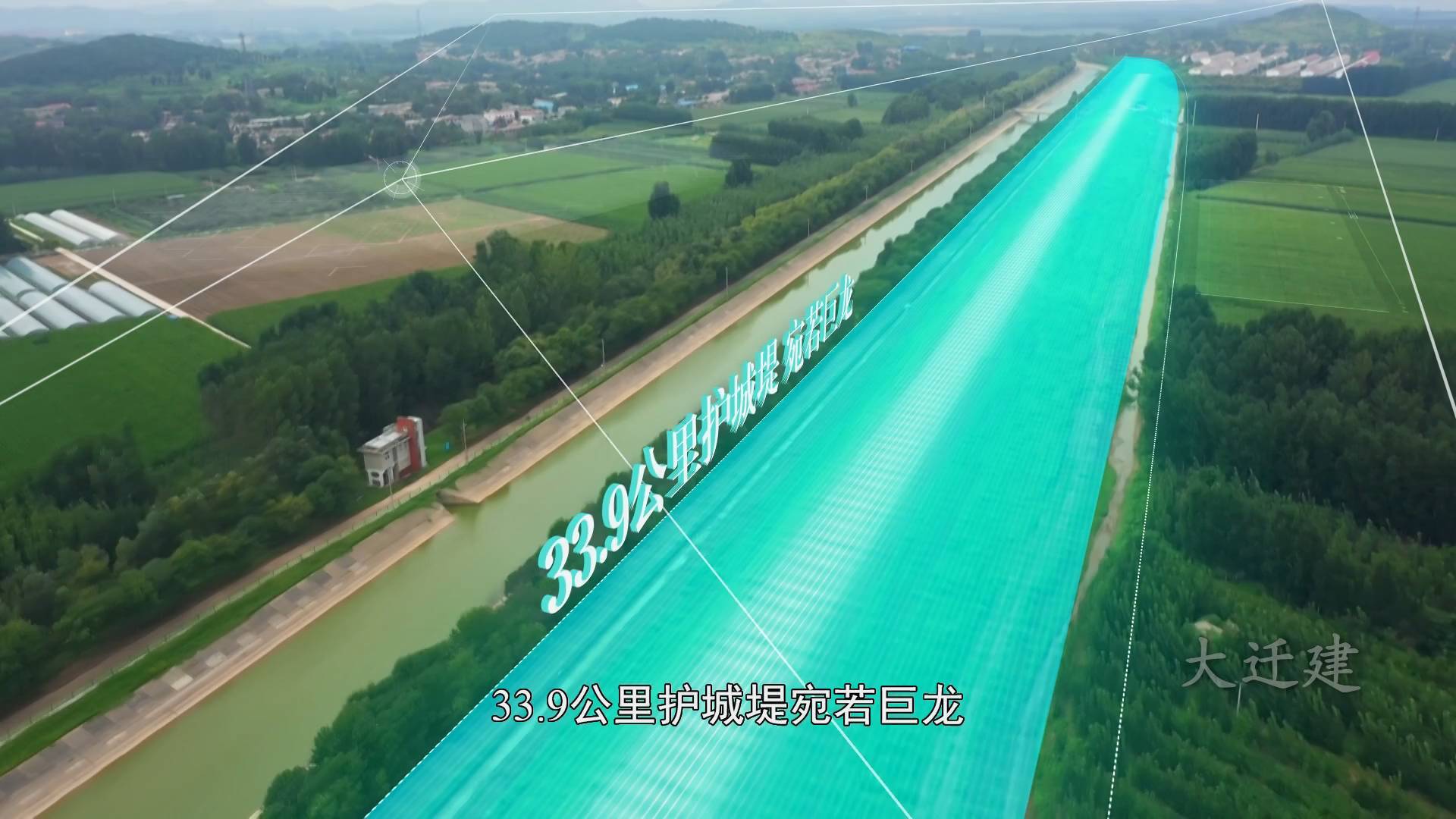

十年磨一劍,舊貌換新顏。搬遷后的竹林新村房子寬敞明亮,配套一應(yīng)俱全。順著竹林新村的路子,山東再次啟動就地就近筑村臺建設(shè),建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)也有了大幅提升。

菏澤市發(fā)展改革委黨組成員范同建表示,就地就近筑村臺建設(shè)要做到幾個(gè)“起來”:”一是高起來,就是把村臺先筑起來,筑高;二是建起來,就是把社區(qū)建起來;第三個(gè)美起來,就是把整個(gè)的環(huán)境配套設(shè)施搞起來。“

經(jīng)過長期的探索和實(shí)踐,山東著手謀劃整個(gè)黃河灘區(qū)居民遷建工程。2017年5月12日,啟動編制《黃河灘區(qū)居民遷建規(guī)劃》,斥資260億元、設(shè)計(jì)5種方式,目的只有一個(gè):給60萬名灘區(qū)群眾一個(gè)穩(wěn)穩(wěn)的家。搬得出,還要穩(wěn)得住、能致富,農(nóng)業(yè)、水利、交通、教育、文旅等26個(gè)灘區(qū)遷建專項(xiàng)方案相繼出臺,涉及各市區(qū)縣也聞令而動,幫助灘區(qū)群眾“挪窮窩”、“拔窮根”。

閃電新聞記者 李龍 菏澤臺 張長興 東明臺 徐嘉輝 閃電新聞編輯 崔競文 報(bào)道