濟(jì)南旅游從“網(wǎng)紅”變“常紅” 需要文化來(lái)“賦能”

來(lái)源:齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn)

2018-05-07 10:52:05

編者按:

剛剛過(guò)去的五一小長(zhǎng)假,借助抖音APP,“海量”外地游客涌入,長(zhǎng)久以來(lái)一直不溫不火的濟(jì)南旅游業(yè),終于迎來(lái)一次“大爆發(fā)”:寬厚里、大明湖、趵突泉……這些原本被濟(jì)南人所熟知的名字,開(kāi)始被無(wú)數(shù)外地人熱議并刷爆朋友圈。

不知不覺(jué),濟(jì)南旅游業(yè)站到一個(gè)新風(fēng)口,東風(fēng)已起,百帆待發(fā),怎么抓住這個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì),把“濟(jì)南旅游”這一品牌形象打出去,讓“泉文化”從山東走向全國(guó),從中國(guó)走向世界,而不是刮一陣“濟(jì)南風(fēng)”,只留在“傳說(shuō)”中,需要深入思考。

本系列前兩篇,分別探討了網(wǎng)紅濟(jì)南背后的旅游服務(wù)細(xì)節(jié)、旅游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸等問(wèn)題,其實(shí)這些都與一個(gè)因素密不可分,因素這個(gè)要素,無(wú)論是服務(wù)還是產(chǎn)業(yè)鏈,都將成為無(wú)源之水,無(wú)本之木。這就是濟(jì)南文化。

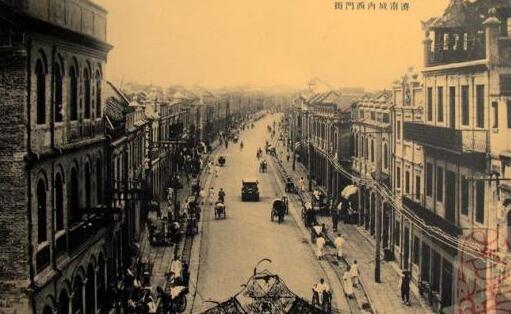

一個(gè)地方能夠持續(xù)不斷的吸引人過(guò)來(lái)旅游,歸根結(jié)底,靠的是獨(dú)一無(wú)二的文化,有了人文歷史文化,這個(gè)地方才更有內(nèi)涵,景色會(huì)更“耐看”,街巷會(huì)更“耐走”,建筑會(huì)更“耐品”,一句話,自然或者人文景觀,都是建立字當(dāng)?shù)鬲?dú)特的文化的基礎(chǔ)上。

對(duì)于濟(jì)南來(lái)說(shuō),同樣如此,靠“網(wǎng)紅臉”(景觀)能把人吸引過(guò)來(lái),但要想達(dá)到讓人“來(lái)了不想走,走了還想來(lái)”的程度,沒(méi)有文化的“賦能”是不可能實(shí)現(xiàn)的。在這個(gè)早已不再講究“酒香不怕巷子深”的年代,若想更好發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè),必須有效傳播文化,只有這樣,才能讓濟(jì)南的口碑得到更廣泛和長(zhǎng)久的流傳。

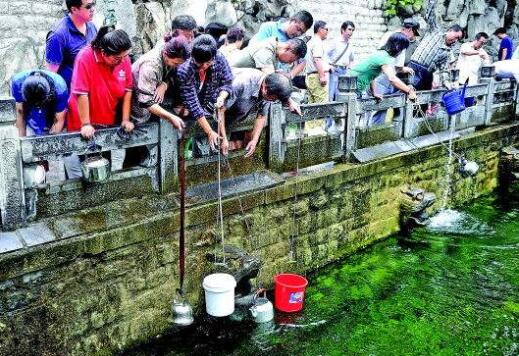

濟(jì)南泉水邊打水的老大爺、寬厚里唱歌的小哥哥、明府城街邊的把子肉……

五一期間,抖音上關(guān)于濟(jì)南最火的段子,莫過(guò)于這些對(duì)于濟(jì)南人來(lái)說(shuō),再熟悉不過(guò)的場(chǎng)景。熟悉的地方?jīng)]有風(fēng)景。

但對(duì)于外地人來(lái)說(shuō),這些他們不熟悉的地方,卻處處都是風(fēng)景。

只有線上觀賞,顯然不可能完全滿(mǎn)足人們的好奇心,于是乎,大批游客滿(mǎn)懷對(duì)濟(jì)南的美好想象,踏上了奔赴泉城的路線。

“濟(jì)南為什么叫泉城”?

“趵突泉為什么會(huì)一直冒泡”?

“大明湖畔除了‘夏雨荷’,為什么還有李清照”?

“千佛山上真的有一千尊佛嗎”?

等等等等。

相信,只要是真心實(shí)意想了解“最真實(shí)”的濟(jì)南的人們,在便覽趵突泉,泛舟大明湖,攀爬千佛山之后,都會(huì)對(duì)這些問(wèn)題有所追尋,并找到屬于自己的那個(gè)答案。

而當(dāng)這些人返回天南海北的故鄉(xiāng),被別人問(wèn)起對(duì)濟(jì)南的印象時(shí),這些問(wèn)題的答案,就成了對(duì)濟(jì)南最好的宣傳,這就是文化的力量。

風(fēng)景一個(gè)地方變得鮮活,但文化會(huì)讓它變得更深刻。

對(duì)于旅游來(lái)說(shuō),文化并非是抽象和虛無(wú)的。

它可以既存在于趵突泉邊那塊題字的小小石頭上,或者大明湖畔那株隨風(fēng)輕撫的柳樹(shù)上,還能存在于街頭小販的叫賣(mài)聲中,或者把子肉醇香鮮美的味道里。

前提是,這些蘊(yùn)藏于一個(gè)地方骨子最深處的東西,必須得讓人能感知到。

文化,其實(shí)就藏在一個(gè)個(gè)的細(xì)節(jié)里。

北宋著名詞人柳永,所填之詞曾這樣被人稱(chēng)贊:凡有井水處,皆能歌柳詞。意思是只要有人群聚集的地方,柳永的詞就會(huì)被傳唱,他的詞已經(jīng)達(dá)到“人詞”合一的境界。

其實(shí)對(duì)于濟(jì)南文化,也是一樣。

比如說(shuō),濟(jì)南的把子肉。

可以說(shuō),每一塊把子肉里,都蘊(yùn)含著濟(jì)南的飲食文化——這種源于古人“公祭”的食物,它的用料和形狀,捆扎的繩具和樣式,食客的食用方式和方法,無(wú)一不跟老濟(jì)南的風(fēng)俗習(xí)慣有關(guān),大碗盛(米)飯,大口吃肉,不拘小節(jié),豪爽隨性,跟江南婉約細(xì)膩的“東坡肉”,是兩種截然不同的感覺(jué)。

而濟(jì)南文化,就在這樣的“望聞品回(味)”中,流進(jìn)每個(gè)來(lái)到這里人們的腸胃里,再化作他們對(duì)濟(jì)南的印象,這種印象比簡(jiǎn)單的風(fēng)景,更有生命力。

飲食只是文化的一種,與這種文化相關(guān)聯(lián)的,是濟(jì)南的歷史、人文、習(xí)俗等一系列的東西,這些都是文化。

一位南方的游客在網(wǎng)上留言說(shuō),“看了網(wǎng)上的介紹,特別想嘗嘗濟(jì)南的把子肉,就像小時(shí)候特別想吃的肉松酥,只有吃到的一剎那,才能真正與這個(gè)地方融為一體。”

令人略感遺憾的是,濟(jì)南這道“名聲在外”的小吃,卻不太容易在市中心最繁華的小吃街——芙蓉街上被找到,這里更多被“臭豆腐”、“炸魷魚(yú)”之類(lèi)各地小吃攤上都耳熟能詳?shù)钠奉?lèi)所占據(jù),而最能代表老濟(jì)南特色的把子肉、油旋等吃食,散落在本地人熟知、外地人不易到達(dá)的地方,這不能不說(shuō)是對(duì)宣傳濟(jì)南文化的損失。

若想讓這樣的文化被認(rèn)知,需仔細(xì)下一番功夫,把隱性的東西,變成具體可感的物品。

仍以把子肉為例,雖然游客費(fèi)了一番功夫找到一家館子,也吃上正宗的濟(jì)南把子肉,但如果沒(méi)有吸引人的故事,沒(méi)有生動(dòng)有趣的講解,沒(méi)有全套的制作流程,可能留給人的印象,依然只是“這種肉吃起來(lái)不膩”的淺層印象中,于濟(jì)南文化的傳播來(lái)說(shuō),仍是缺憾。

當(dāng)然,一個(gè)地方的文化有千千萬(wàn)萬(wàn)表現(xiàn)形式,想讓游客短時(shí)間內(nèi)完全接受不現(xiàn)實(shí),但如果能優(yōu)中選優(yōu),把最能代表你的文化的東西,用最適合的形式表現(xiàn)出來(lái),那么,就能最短的時(shí)間,抓住最大多數(shù)的人,實(shí)現(xiàn)理想的傳播效果。

打造個(gè)性化文化產(chǎn)品,讓人們從相同的景色中,看到不一樣的那一個(gè)“我”

飲食文化,相對(duì)比較隱性。除了這種不易為人覺(jué)察的文化因子外,外地游客接觸更多的,當(dāng)屬能讓人“一目了然”的各種文化產(chǎn)品以及借助現(xiàn)代聲光電等高科技進(jìn)行的展示。

這方面仍需努力。

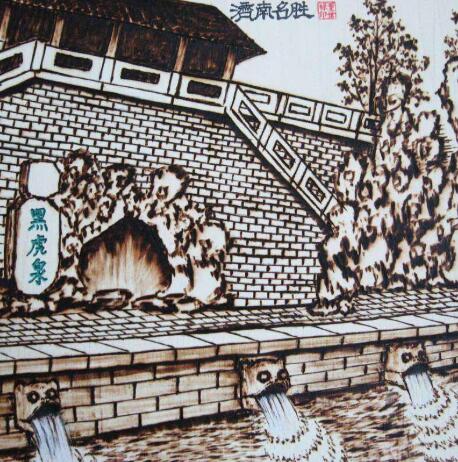

比如,濟(jì)南最具特色的當(dāng)屬“泉水文化”,來(lái)濟(jì)南旅游的游客,都能切身感受到“泉文化”的博大精深,但如何讓他們把這樣的文化帶走,不僅僅口說(shuō)眼看,這就需要一個(gè)具體可感的載體了。

就筆者所見(jiàn),表現(xiàn)濟(jì)南“泉文化”的,除了在“泉”這個(gè)字上下功夫,楷體、草書(shū)、行書(shū)……或者繪畫(huà),各種各樣的泉水的畫(huà)作,再或者歌唱、歷史典故等,其他能表現(xiàn)泉文化的手段,缺乏具體可感形式。

在這樣一個(gè)講究“個(gè)性化”和體驗(yàn)性的年代,如果能給每個(gè)來(lái)濟(jì)南的游客,量身打造一套屬于他們的獨(dú)特的“泉文化”符號(hào)系統(tǒng),相信會(huì)更受歡迎,而這樣的形式,現(xiàn)在卻是稀缺產(chǎn)品。

當(dāng)然,這方面濟(jì)南一直在努力。

比如泉城夜宴的“一湖一環(huán)”,通過(guò)聲光電形式,把大明湖的另一面展現(xiàn)的淋漓盡致,給人留下深刻印象,讓人意識(shí)到大明湖不僅僅有“夏雨荷”,更有各種繽紛絢麗的色彩,而這種形式能夠和現(xiàn)代人的一個(gè)拍照/攝像習(xí)慣得到完美結(jié)合,這樣就能讓夜色下的大明湖,通過(guò)一張張美妙絕倫的照片和一段段令人驚嘆的小視頻,流傳于網(wǎng)上,隨之而來(lái),就能勾起人們探究其后各種文化的興趣,進(jìn)而吸引更多人的到來(lái)。

這樣,文化與表現(xiàn)形式實(shí)現(xiàn)了良性互動(dòng),最終受益的,將是這項(xiàng)產(chǎn)業(yè)本身。

《西游記》中,孫悟空在如來(lái)佛手掌上,都知道留下“到此一游”的印記,我們不提倡這樣的行為,但對(duì)人們渴望“留下一筆”的心理,卻應(yīng)該給予足夠的注意。如果能提供足夠個(gè)性化產(chǎn)品,讓游客們從相同的景色中,找到屬于“自己”的那一份,相信這會(huì)更加吸引他們。

網(wǎng)紅變“常紅”,需要不斷打磨

這個(gè)五一小長(zhǎng)假,濟(jì)南“秒變”網(wǎng)紅,很是幸運(yùn)。誰(shuí)都知道“網(wǎng)紅”并非長(zhǎng)久之道,想要收獲持久的關(guān)注,成為“常紅”,必須要有文化的支撐。

濟(jì)南的文化,已經(jīng)足夠厚重。如何將這種厚重的文化,用現(xiàn)代人易于接受的形式,用通俗易懂、具體可感的形式表現(xiàn)出來(lái),非朝夕之功。

就像演員的自我修煉,臺(tái)上一分鐘,臺(tái)下十年功一樣,對(duì)文化產(chǎn)品、文化表現(xiàn)的打磨,也需要時(shí)時(shí)處處下功夫,真正把工作做實(shí),做細(xì)。

愿他日別人提起濟(jì)南,不再用“網(wǎng)紅”形容,而真正贊嘆濟(jì)南的文化和歷史。

想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

泰山日出光芒四射 云海燦爛波瀾壯闊

- 情報(bào)站|泰山日出光芒四射,云海燦爛波瀾壯闊5月7日一早,壹粉“白玉蘭”向齊魯晚報(bào)官方客戶(hù)端齊魯壹點(diǎn)情報(bào)站發(fā)來(lái)一組泰山山頂觀日出的景觀...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-05-07

青島探索互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展之路 智能醫(yī)院成新“風(fēng)口”

- 青大附院與烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院共建智能醫(yī)療中心、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)聯(lián)體,不僅提供在線處方、在線復(fù)診、遠(yuǎn)程會(huì)診等“云服務(wù)”,還將建立人類(lèi)健康大數(shù)據(jù)庫(kù)...[詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào)/青島觀/青報(bào)網(wǎng) 2018-05-07

【新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換在青島】智能應(yīng)用引領(lǐng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換

- 智能應(yīng)用引領(lǐng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換從AlphaGo與李世石的“人機(jī)對(duì)戰(zhàn)”,到李彥宏乘坐無(wú)人駕駛汽車(chē)駛上五環(huán),再到人工智能寵物伴侶機(jī)器人面世……人工智能...[詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào)/青島觀/青報(bào)網(wǎng) 2018-05-07

德州一小區(qū)物業(yè)將撤離 公共設(shè)施無(wú)人管理愁壞居民

- 德州一小區(qū)物業(yè)將撤離。公共設(shè)施無(wú)人管理愁壞居民前進(jìn)小區(qū)物業(yè)撤場(chǎng)公告小區(qū)多處電線裸露在外小區(qū)二次加壓水泵小區(qū)路面損毀嚴(yán)重大眾網(wǎng)德州5...[詳細(xì)]

- 大眾網(wǎng) 2018-05-07

臨沂市打造花境106處 最快5月形成景觀

- 北城新區(qū)花境栽植中。我市今年實(shí)施“增花添彩”美化提升工程,打造花境106處,各“花境”在4月份栽植完成,最快5月份形成景觀。[詳細(xì)]

- 沂蒙晚報(bào) 2018-05-07

濟(jì)南歷城:臨時(shí)身份證當(dāng)場(chǎng)可取,免費(fèi)為省外郵寄準(zhǔn)遷證

- 濟(jì)南市歷城戶(hù)政大廳臨時(shí)身份證三分鐘立等可取;為省外遷入群眾提供準(zhǔn)遷證免費(fèi)郵寄業(yè)務(wù)。人員落戶(hù);。[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-05-07

煙臺(tái)交警大數(shù)據(jù)打擊“失駕人員” 1周查扣7臺(tái)違法車(chē)輛

- 膠東在線5月7日訊6日,記者從煙臺(tái)市公安局交警支隊(duì)了解到,近期交警部門(mén)借助科技手段,開(kāi)展大數(shù)據(jù)分析,圍繞假套牌車(chē)輛、“失駕”人員、逾...[詳細(xì)]

- 膠東在線 2018-05-07

煙臺(tái)啟動(dòng)新一輪改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)化“根治”過(guò)度醫(yī)療

- 對(duì)300多種常見(jiàn)病,在煙臺(tái)毓璜頂醫(yī)院就診的患者不用擔(dān)心被過(guò)度醫(yī)療,因?yàn)榻y(tǒng)一的“藥方子”管理模式讓他們吃上了定心丸。各級(jí)醫(yī)院多途徑建立...[詳細(xì)]

- 膠東在線 2018-05-07

重磅!青島這兩個(gè)地方被征收者購(gòu)房不受新政限制

- 棚戶(hù)區(qū)改造、征收安置問(wèn)題一直是市民關(guān)注的重點(diǎn),最近,市南、市北、膠州拆遷改造都傳來(lái)新進(jìn)展,其他區(qū)市也在加速推進(jìn)中。重慶南路55號(hào)零星...[詳細(xì)]

- 青島財(cái)經(jīng)網(wǎng) 2018-05-07

魅力青島系列報(bào)道④美麗青島,城美人更美

- 風(fēng)從海上來(lái),青島更精彩。“每一粒微塵似乎微不足道,成千上萬(wàn)的微塵卻能集聚起托天的力量。[詳細(xì)]

- 大眾網(wǎng) 2018-05-07

夏天來(lái)了?未必!本周我省氣溫繼續(xù)回升周末還有雨

- 省氣象部門(mén)預(yù)計(jì),7日到10日,也就是周一到周四,全省以晴好天氣為主,溫度也是處于上升的狀態(tài)。最低氣溫:魯南地區(qū)14℃左右,其他地區(qū)11℃...[詳細(xì)]

- 綜合 2018-05-07

濟(jì)南美化“城市臉面”:東南二環(huán)延長(zhǎng)線扮靚22座山體

- 道路兩側(cè)、城市出入口、“三高”沿線,這都是最代表城市臉面的地方。濟(jì)南將對(duì)這些區(qū)域進(jìn)行綠化景觀提升,讓您不管開(kāi)車(chē)走在濟(jì)南,坐火車(chē)來(lái)到濟(jì)...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-05-07

精美!全國(guó)400余件折紙作品亮相淄博

- 全國(guó)400余件折紙作品亮相淄博大眾網(wǎng)淄博5月5日訊(記者。記者注意到這次展覽中更多的是立體的作品,如花球、動(dòng)物等,相比于傳統(tǒng)折紙有一定...[詳細(xì)]

- 大眾網(wǎng) 2018-05-07