“軍墾母親”宮翠英:假如重回16歲,我還要到新疆當(dāng)兵

來(lái)源:大眾網(wǎng)

2017-08-04 16:47:08

“軍墾母親”宮翠英:假如重回16歲,我還要到新疆當(dāng)兵

16歲,她不顧家人極力反對(duì),跟著征兵的隊(duì)伍從山東老家到了新疆。開荒、犁地、背石頭、住地窩子、喝澇壩水……她吃過(guò)所有的苦,受過(guò)所有的累,甚至痛失愛(ài)子。后悔嗎?時(shí)隔65年,當(dāng)記者再談起這個(gè)改寫她一生的選擇,這位年過(guò)八旬的山東女兵斬釘截鐵地說(shuō):假如回到16歲,我還是要當(dāng)兵,還是要到新疆!

山東女兵宮翠英接受大眾網(wǎng)記者采訪。(亓翔 攝)

全村唯一的女兵

1935年10月,宮翠英出生在山東萊陽(yáng)的一個(gè)小村莊。老解放區(qū)的精神流淌在血液里,在宮翠英的記憶中,父親因?yàn)楫?dāng)村長(zhǎng)、干革命成了“還鄉(xiāng)團(tuán)”的眼中釘,一家老小經(jīng)常被敵人攆得東躲西藏,連死人墳?zāi)苟即^(guò)。這樣的經(jīng)歷,反而讓宮家的孩子更向往革命,大姐、二姐先后入了黨,宮翠英年齡雖小,心氣卻高,從小就想當(dāng)兵、干革命。

宮翠英在翻閱自己當(dāng)兵時(shí)留下的紀(jì)念品。(亓翔 攝)

宮翠英至今記得清楚,那是1952年8月,解放軍部隊(duì)到萊陽(yáng)招女兵的消息傳遍了全村。這可把她高興壞了,盡管知道這批女兵要去新疆,仍義無(wú)反顧地報(bào)了名。宮翠英激動(dòng)得熱血沸騰,家里人卻堅(jiān)決反對(duì)。母親連勸帶嚇唬,還發(fā)動(dòng)親戚朋友來(lái)做說(shuō)客,新疆的條件太苦,離家太遠(yuǎn),要讓小女兒去受罪,她無(wú)論如何也不答應(yīng)。“怕啥?我就是要當(dāng)兵,上刀山下火海我也愿意!”說(shuō)起這一段,如今已滿頭銀發(fā)的宮翠英笑起來(lái),眼睛里閃爍著青春、倔強(qiáng)的光芒。

全村一共有3個(gè)姑娘報(bào)名,最終,只有宮翠英一人被招兵。巨大的喜悅充滿了這顆16歲的心臟,很快,她就跟隨大部隊(duì)啟程,奔向遙遠(yuǎn)的新疆。

難以想象的艱苦

沒(méi)有親身經(jīng)歷過(guò)的人,永遠(yuǎn)無(wú)法想象65年前的新疆有多艱苦。這種苦,從進(jìn)疆路上就開始了。

“光在路上就走了兩三個(gè)月。”宮翠英掰著手指頭告訴記者。一開始還能坐火車,到了西安,領(lǐng)完軍裝,女兵們又改坐帶車篷的汽車。浩浩蕩蕩的車隊(duì)一直往西開,每輛車斗里都擠滿了女兵,大伙兒剛開始還覺(jué)得新鮮,沒(méi)過(guò)兩天就受不了了。為啥?路太長(zhǎng)、太難走了,人窩在車?yán)飶脑珙嵉酵恚I了只能啃干餅子和咸菜,別提多難受了。宮翠英開始想家、想媽媽,半路上又發(fā)起高燒,全靠年輕身體好才撐過(guò)去。

就這么磕磕絆絆到達(dá)新疆迪化(今烏魯木齊),原地休整幾天,爬上車?yán)^續(xù)走。走到阿勒泰,就在宮翠英她們感覺(jué)快要熬不下去的時(shí)候,隊(duì)伍終于停下來(lái)了。

“你們這代年輕人,大概都沒(méi)聽說(shuō)過(guò)地窩子。”宮翠英給記者“科普”。當(dāng)年她們一下車,眼前一片荒涼,別說(shuō)像樣的房子,連樹都沒(méi)幾棵。沒(méi)地方住咋辦?自己動(dòng)手在地上挖個(gè)兩米見(jiàn)方的大坑,上面架上樹枝,鋪墊蘆葦草,這就是“地窩子”了。人住進(jìn)去,撲簌簌往下掉灰土不說(shuō),每逢雨雪天氣,泥水就一股股往里灌,床鋪衣物全都得遭殃……記者聽得唏噓不已,宮翠英笑起來(lái):“這算啥呀,那時(shí)候,有地窩子住就算不錯(cuò)呢,總比睡在荒灘上挨凍強(qiáng)。”

宮翠英向記者展示她當(dāng)兵時(shí)部隊(duì)發(fā)放的毛巾。(亓翔 攝)

極端艱苦的條件給女兵們來(lái)個(gè)了“下馬威”,宮翠英卻沒(méi)有被嚇退,她骨子里有著膠東女子那股天不怕地不怕的勁頭。由于從小能歌善舞,她被分配到六軍十七師二十一團(tuán),當(dāng)上了一名文藝兵,除了排練節(jié)目搞慰問(wèn)演出,還要擠出一切業(yè)余時(shí)間背石頭、蓋房、種地、搞生產(chǎn)。新兵的津貼是每月9元錢,當(dāng)兵頭3個(gè)月,宮翠英攢了27元,自己只留下7元錢開銷,剩下的20元錢全部寄給山東老家的父母。“一是要盡孝,二是要讓家人和鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親知道,我在部隊(duì)過(guò)得很好,讓他們放心。”說(shuō)到這里,宮翠英自豪地把頭一昂,所有苦難都消融在她樂(lè)觀的笑容里。

扎根邊疆的愛(ài)情

說(shuō)到進(jìn)疆女兵們的婚姻,許多人的第一反應(yīng)就是“組織分配”。組織上給女兵們介紹對(duì)象,跟進(jìn)疆部隊(duì)的老兵們組建家庭,在當(dāng)時(shí)確實(shí)比較普遍,但并非所有女兵的婚姻都是如此。宮翠英和丈夫唐永貴,就是通過(guò)書信往來(lái),自由戀愛(ài)。

“我們倆認(rèn)識(shí),得從他接我們進(jìn)疆說(shuō)起。”宮翠英不好意思地笑著說(shuō),這也不算啥浪漫史,就是順其自然。剛進(jìn)疆時(shí),走到迪化(今烏魯木齊),駐疆部隊(duì)派出一批男兵去接應(yīng)女兵隊(duì)伍,唐永貴作為其中一員,第一次見(jiàn)到了宮翠英。等到各自返回部隊(duì)安頓下來(lái),他就開始給她寫信。從最初的談工作談理想,到后來(lái)的拉家常聊感情,鴻雁往來(lái)中,二人逐漸確定了戀愛(ài)關(guān)系。唐永貴出生在革命家庭,大嫂、二哥、二嫂都當(dāng)紅軍犧牲了,他自己也英勇善戰(zhàn),一、二、三等功的證書一大堆。對(duì)于這個(gè)比自己大6歲的男人,宮翠英從敬到愛(ài),1955年,兩人終于喜結(jié)連理,隨后又有了大兒子。在這遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)的邊疆,他們終于有家了。

1960年,兵團(tuán)工一師決定創(chuàng)辦阜北農(nóng)場(chǎng)(今兵團(tuán)十二師二二二團(tuán)),師黨委從全師各單位抽調(diào)精兵強(qiáng)將組成“支墾隊(duì)”,支援新農(nóng)場(chǎng)建設(shè)。當(dāng)時(shí),宮翠英一家已經(jīng)在位于烏魯木齊的兵團(tuán)工一師師部居住,丈夫唐永貴帶頭報(bào)名加入“支墾隊(duì)”,沒(méi)過(guò)幾個(gè)月,又要把妻子和孩子都接到阜北農(nóng)場(chǎng)安家落戶。宮翠英二話不說(shuō),帶上孩子,打包好鋪板和被褥,就跟著汽車出發(fā)了。新家在荒無(wú)人煙的郊區(qū),除了紅柳和蘆葦叢,就是望不到邊的沙漠。“等于一切從頭再來(lái)啊。”宮翠英說(shuō),當(dāng)時(shí)她忍不住掉了眼淚,但丈夫的安慰讓她安心:“一切都會(huì)好起來(lái)的。”農(nóng)場(chǎng)的職工們雖然一窮二白,但都很熱心,很快就用梭梭和紅柳搭好了一個(gè)新的“地窩子”。就這樣,宮翠英一家在這里扎了根,一直到今天。

“你看現(xiàn)在的二二二團(tuán),建設(shè)的多漂亮,真是做夢(mèng)也不敢想啊。”宮翠英抬手指著成片的樓房、商鋪,指著寬闊的馬路、排成行的小汽車,指著綠樹成蔭的居民小區(qū),感慨萬(wàn)千。在沒(méi)有機(jī)器、缺吃少穿的年代,宮翠英們硬生生靠著雙手,將這片戈壁荒灘變成了大漠中的花園。

一輩子難以彌補(bǔ)的遺憾

扎根邊疆65年,宮翠英吃過(guò)的苦、遭過(guò)的罪,普通人永遠(yuǎn)無(wú)法感受其萬(wàn)一。在這個(gè)要強(qiáng)的山東女子眼中,這些苦和累早已變成她生命的一部分,戰(zhàn)友們的青春和熱血換來(lái)兵團(tuán)今天的好日子,她心甘情愿,從不后悔。但是有一件事情,宮翠英幾乎從不提起,是她一輩子都難彌補(bǔ)的遺憾。

宮翠英獲得的紀(jì)念“戈壁母親”進(jìn)疆屯墾戍邊65周年榮譽(yù)證書。(亓翔 攝)

剛結(jié)婚那幾年,正是條件最艱苦的時(shí)候,宮翠英被調(diào)去跟其他女兵一起建設(shè)廠房,工期緊、任務(wù)重,大家連吃飯都爭(zhēng)分奪秒,孩子幾乎全部寄放在托兒所,十天半個(gè)月都顧不上去看一次。這期間,宮翠英不滿兩歲的大兒子發(fā)起了低燒,起初,她和丈夫都沒(méi)放在心上。等忙完工作去接孩子,病情已經(jīng)耽擱了。“抓緊時(shí)間送到醫(yī)院,直接就報(bào)了病危。”宮翠英難過(guò)得說(shuō)不下去了。最終,孩子的性命雖然保住了,卻留下了嚴(yán)重的后遺癥,至今癡癡傻傻,生活無(wú)法自理。

“我這個(gè)大兒子,我這輩子虧欠他啊。”宮翠英望一望不遠(yuǎn)處自言自語(yǔ)的兒子,在眼眶里轉(zhuǎn)了半天的淚水,再也沒(méi)能忍住。

世代都是兵團(tuán)人

“部隊(duì)是個(gè)大學(xué)校,你們要是有孩子,都送到部隊(duì)去鍛煉。”說(shuō)起當(dāng)兵的事,宮翠英的眼睛格外明亮。她滿臉憧憬的告訴記者,這輩子最幸福的,就是當(dāng)兵的日子,雖然很苦很累,但心里甜滋滋的。

年輕時(shí)吃遍苦中苦,退休后的宮翠英依然閑不住,從家務(wù)到地里的農(nóng)活,樣樣拿得起放得下,70多歲還去大田里摘棉花。“現(xiàn)在不行嘍,干不了重活,就做些小事。”她笑道。近些年,團(tuán)部建起了成片的居民小區(qū),搬到新樓房后,她自告奮勇給大伙兒當(dāng)樓長(zhǎng),盡心盡責(zé),不求回報(bào),樣樣都要做到最好。2000年,老伴唐永貴因病去世,宮翠英按照老伴的遺愿,簡(jiǎn)單火化了遺體,把思念埋在心里,打起精神繼續(xù)照顧身有殘疾的大兒子。

一晃又是17年,如今,宮翠英的二兒子和小女兒都在新疆工作,隨著重孫女的出生,家中已是四世同堂。在孩子們的心目中,兵團(tuán)就是他們的家,他們永遠(yuǎn)都是兵團(tuán)人。

“這輩子,我干活勤勤懇懇,做事問(wèn)心無(wú)愧,摸著良心說(shuō),咱沒(méi)有給山東的父老鄉(xiāng)親丟臉!”走在長(zhǎng)勢(shì)正旺的葡萄田里,宮翠英忍不住唱起軍歌,踢起了正步。有過(guò)苦難與絕望,有過(guò)榮耀與輝煌,山東女兵們將把這份寶貴的記憶交給新一代兵團(tuán)人,繼續(xù)在邊疆熱土上拋灑青春與汗水,堅(jiān)持信念與理想。

想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

外媒:波蘭內(nèi)閣集體辭職 總理被授權(quán)組建新政府

- 中新網(wǎng)11月14日電綜合外媒報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日,波蘭總理莫拉維茨基在波蘭新一屆議會(huì)首次會(huì)議上表示,他領(lǐng)導(dǎo)的本屆內(nèi)閣將根據(jù)憲法規(guī)定集體辭...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2023-11-14

日本內(nèi)閣官員接連辭職 首相岸田文雄道歉

- 中新網(wǎng)11月14日電據(jù)日本放送協(xié)會(huì)報(bào)道,11月13日,日本財(cái)務(wù)副大臣神田憲次因欠稅問(wèn)題辭職,這也是岸田新一屆內(nèi)閣成立兩個(gè)月內(nèi),第三名內(nèi)閣官...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

專家:肺炎是5歲以下兒童的頭號(hào)殺手,建議加強(qiáng)疫苗接種

- 中新網(wǎng)11月14日電“肺炎是5歲以下兒童的頭號(hào)殺手。”近日,清華大學(xué)附屬北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院兒科主任醫(yī)師晁爽在一場(chǎng)研討會(huì)上強(qiáng)調(diào),預(yù)防兒童肺...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

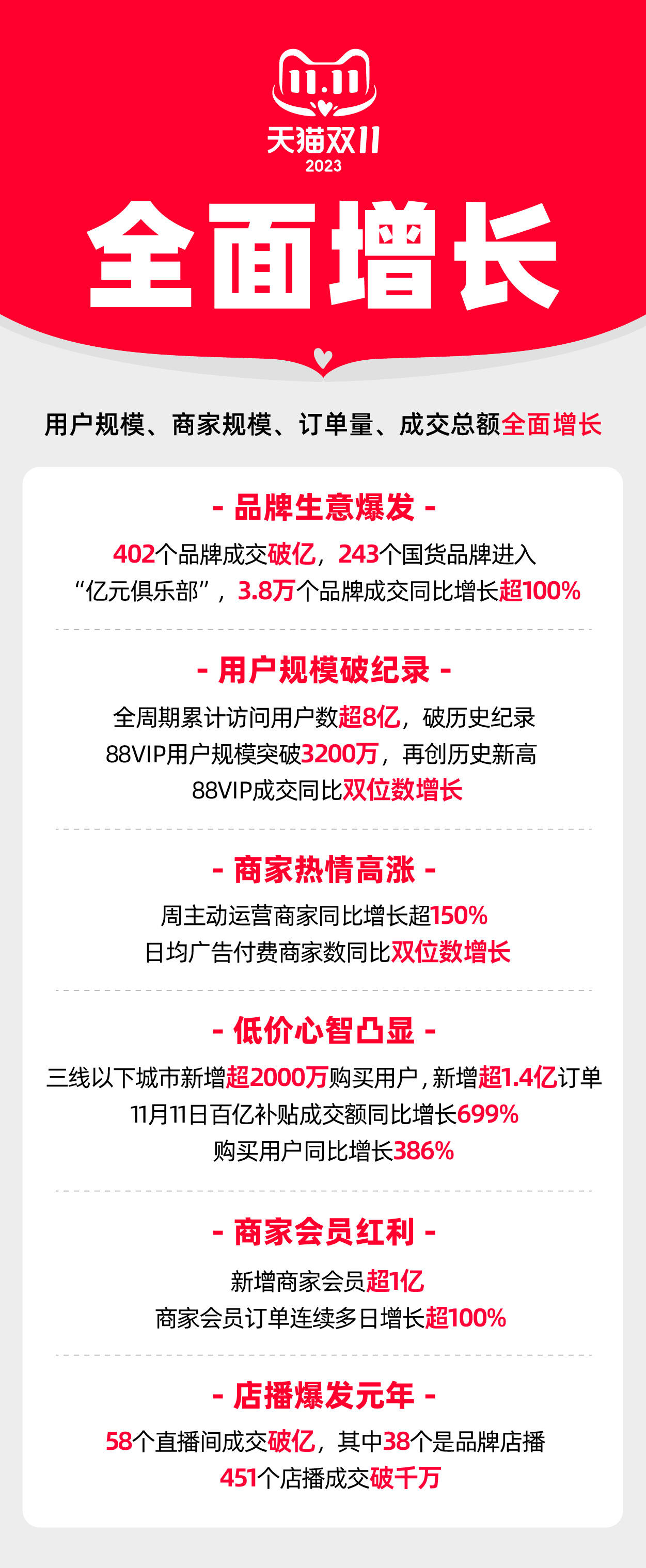

完善產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈增強(qiáng)電商品牌度

- 近日,一場(chǎng)以“好品山東商行天下”為主題的山東籍主播直播帶貨活動(dòng)在濟(jì)南開播,活動(dòng)吸引了60多家山東本土企業(yè)參與,推介山東特色農(nóng)產(chǎn)品、生...[詳細(xì)]

- 人民網(wǎng)山東頻道 2023-11-14

我眼中的習(xí)近平|溫暖人心的老朋友

- [詳細(xì)]

- 新華社 2023-11-14

央行11月14日開展4240億元逆回購(gòu)操作 期限為7天

- 中新網(wǎng)11月14日電據(jù)央行網(wǎng)站消息,為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕,2023年11月14日人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了4240億元逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

7部中國(guó)作品獲國(guó)際體育電影電視獎(jiǎng)

- 本報(bào)訊記者日前從北京奧運(yùn)城市發(fā)展促進(jìn)中心獲悉,當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周,2023米蘭國(guó)際體育電影電視節(jié)全球總決賽舉行頒獎(jiǎng)典禮,北京國(guó)際體育電影周選...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

強(qiáng)力枇杷露+阿片類藥品有成癮風(fēng)險(xiǎn)

- 文/羊城晚報(bào)記者陳輝通訊員馮美期王校宇很多人認(rèn)為中成藥療效佳、毒副作用小、藥性溫和。事實(shí)上,中成藥品種繁多、組成復(fù)雜,不合理使用也...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

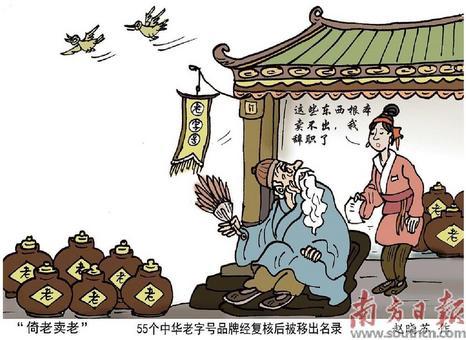

老字號(hào)并非“一老永逸”

- 高維老字號(hào)躺在功勞簿上吃老本的時(shí)代,過(guò)去了。根據(jù)《通知》,長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)不善的55個(gè)品牌被移出中華老字號(hào)名錄,經(jīng)營(yíng)不佳、業(yè)績(jī)下滑的73個(gè)品牌...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

美國(guó)聯(lián)邦最高法院首次設(shè)置大法官道德準(zhǔn)則

- 中新社華盛頓11月13日電美國(guó)聯(lián)邦最高法院當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日公布了針對(duì)9名大法官的道德準(zhǔn)則。這是最高法院首次設(shè)置對(duì)于大法官的道德準(zhǔn)則。近來(lái),...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

中國(guó)美術(shù)館展出八閩工藝佳作

- 本報(bào)訊“守正雅和——工藝美術(shù)大師作品展”日前在中國(guó)美術(shù)館開幕。此次展覽是“中國(guó)美術(shù)館學(xué)術(shù)邀請(qǐng)系列展”之一,邀請(qǐng)第七屆中國(guó)工藝美術(shù)大...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

發(fā)熱恐懼癥或?qū)е峦藷崴帪E用

- 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院兒科主任陳壯桂表示,與往年相比,今年支原體感染患兒最突出的癥狀是持續(xù)高熱,如何解決孩子“高熱”成了兒科急診的焦...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

“聯(lián)名經(jīng)濟(jì)”真能一觸即爆?

- 文/圖羊城晚報(bào)記者吳珊品牌跨界只有想不到,沒(méi)有不可能。如今,麥當(dāng)勞又與Crocs走到了一起。“跨界聯(lián)名”火爆出圈,引發(fā)了“聯(lián)名經(jīng)濟(jì)”效應(yīng)[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng)客戶端 2023-11-14

- 1“白菜價(jià)”機(jī)票尷尬了誰(shuí)?

- 2外交部:七國(guó)集團(tuán)外長(zhǎng)會(huì)聲明談巴以卻不提停火止戰(zhàn)

- 3中國(guó)集裝箱船成波羅的海天然氣管道受損事件重點(diǎn)調(diào)查對(duì)象?外交部回應(yīng)

- 4檢察機(jī)關(guān)依法分別對(duì)宋權(quán)禮、劉燕忠、孔發(fā)龍、唐興倫、馬林波決定逮捕

- 5山東省政協(xié)原黨組成員、副主席孫述濤被決定逮捕

- 6臺(tái)灣姓名統(tǒng)計(jì)出爐 疊字名字“婷婷”最多

- 7朝鮮關(guān)閉12個(gè)駐外使領(lǐng)館包括其駐香港總領(lǐng)館 中方回應(yīng)