貝思文:鄔達克是我的偶像,我會在上海停留更久 | 百年大黨-老外講故事(62)

來源:新民網

2021-06-08 14:58:06

【新民晚報·新民網】為迎接黨的百年華誕,上海市人民政府新聞辦公室與新民晚報社共同策劃,歷時半年精心制作了《百年大黨——老外講故事》百集融媒體系列產品。

100位在滬的外國人,講述他們在中國、在上海生活工作的所聞所見所感,第62期邀請的是來自匈牙利的貝思文。

00:00 / 03:24 自動x1

《百年大黨——老外講故事》第62期

新民晚報“上海時刻”出品

姓名:Back István

中文名:貝思文

國籍:匈牙利

職業:佰路得信息技術(上海)有限公司CEO

1918年,出生于奧匈帝國的鄔達克來到上海,在之后的29年間,他給這座城市留下了100余棟建筑,如今,其中一些已成為聞名世界的“上海符號”。2005年,同樣對建筑充滿熱愛、將鄔達克視為偶像的匈牙利人貝思文來到上海,為中歐文化交流貢獻著自己的一份力量……

致力于推動中歐文化交流

貝思文,2005年來到上海后,朋友幫他取了這個中文名。當時,貝思文沒有想到,自己未來的職業發展真的會與文化產生如此之多的交集。

因為父母都是收藏愛好者,所以貝思文從小就對文化、對博物館有著濃厚的興趣。博士畢業后,他來到上海,從此便為推動中歐文化交流而奔忙。“匈牙利是歐盟首個參與‘一帶一路’倡議的歐洲國家,兩國經濟往來頻繁。而中國也是一個歷史悠久、文化底蘊極其豐富的國度,我們希望能有更多文化方面的合作。”

貝思文來到上海后,一直在想辦法將學到的技術運用到文化領域。給中國的博物館、美術館做數字化展示,提高展覽的互動性……貝思文始終致力于文化數字化的創新研發。

2014年,貝思文聯合中外行業精英,成功研發了具有完全自主知識產權的專利技術“魔墻”。如今,在上海科技館、上海博物館、國家會展中心等場館,人們都能看到這款互動性極強的高科技產品的身影。

從2015年開始,在擔任匈牙利國家博物館駐華代表期間,他為推動匈牙利國家博物館和上海博物館以及中國各省級博物館之間的文化交流而努力著。

2017年,貝思文將《茜茜公主與匈牙利——17—19世紀的匈牙利貴族生活》大型展覽從匈牙利引進到上海博物館。“沒想到,中國的觀眾會對匈牙利的文化如此感興趣。”前來觀展的人流量之大讓貝思文非常震撼。

“疫情期間,我們一直想通過數字化技術把國外的文化引進來,讓中國的文化走出去。”貝思文說,“這可以拉近兩國之間的距離,增進兩國人民彼此之間的了解。”

由于在文化交流和創新技術上的突出貢獻,2020年貝思文獲頒“白玉蘭紀念獎”。

見證中匈兩國友好情誼

常年往返于中匈之間,貝思文也是兩國友好情誼的見證者。“中國和匈牙利之間的關系一直非常好。1949年,匈牙利成為第一批和新中國建交的國家之一。”貝思文回憶道。

兩國在教育交流方面也展開了很多合作。“位于匈牙利首都布達佩斯的匈中雙語學校是中東歐唯一同時使用當地語言和中文教學的全日制公立學校。而復旦大學的首個海外校區也設在了布達佩斯。”貝思文說。

“在中國武漢疫情暴發的時候,匈牙利是最早向中國提供防疫物資的前十個國家之一。此外,匈牙利也是首個批準使用中國新冠疫苗的歐盟國家。我們的總統、總理都先后接種了中國產的新冠疫苗。”在貝思文看來,在突如其來的新冠疫情面前,兩國的友情更加牢固深厚。

來中國16年,貝思文也認識了很多中國共產黨黨員。“他們身上的勤勞、刻苦以及職業精神讓我十分欽佩。”貝思文認為,“中國共產黨為全中國人民的幸福生活作出了巨大貢獻,他們身上有著太多優良品質,今天,中國能控制住疫情,也證明中國人民和中國共產黨之間有著非常好的信任和配合。”

極具魅力的建筑森林

“更具世界影響力的社會主義國際文化大都市”,這是上海“十四五”規劃和二〇三五年遠景目標綱要中對上海未來文化建設的定位。

“上海一直在為這個目標努力著。”貝思文對上海建筑有著獨到的觀察,在他看來,上海的老建筑是這座城市的亮麗風景線,更是城市文化“活的記憶”。

自從貝思文來到上海定居,在匈牙利的奶奶就開始關注中央電視臺的國際頻道,開始關注上海。“起初,奶奶并不相信中國發展這么快。”貝思文說,“她在92歲的時候決定來看我,到了上海之后,她被眼前的一切震驚了,她說,如果她再年輕20歲,也想留在上海發展。”

不僅是貝思文的奶奶有這樣的感觸。上個世紀,鄔達克在上海就駐足了近30年。今天,貝思文說,他可能會在這里停留更久……

《百年大黨——老外講故事》

百集融媒體系列產品現已上線

每天一集短視頻+一個故事

持續100天

請繼續關注

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

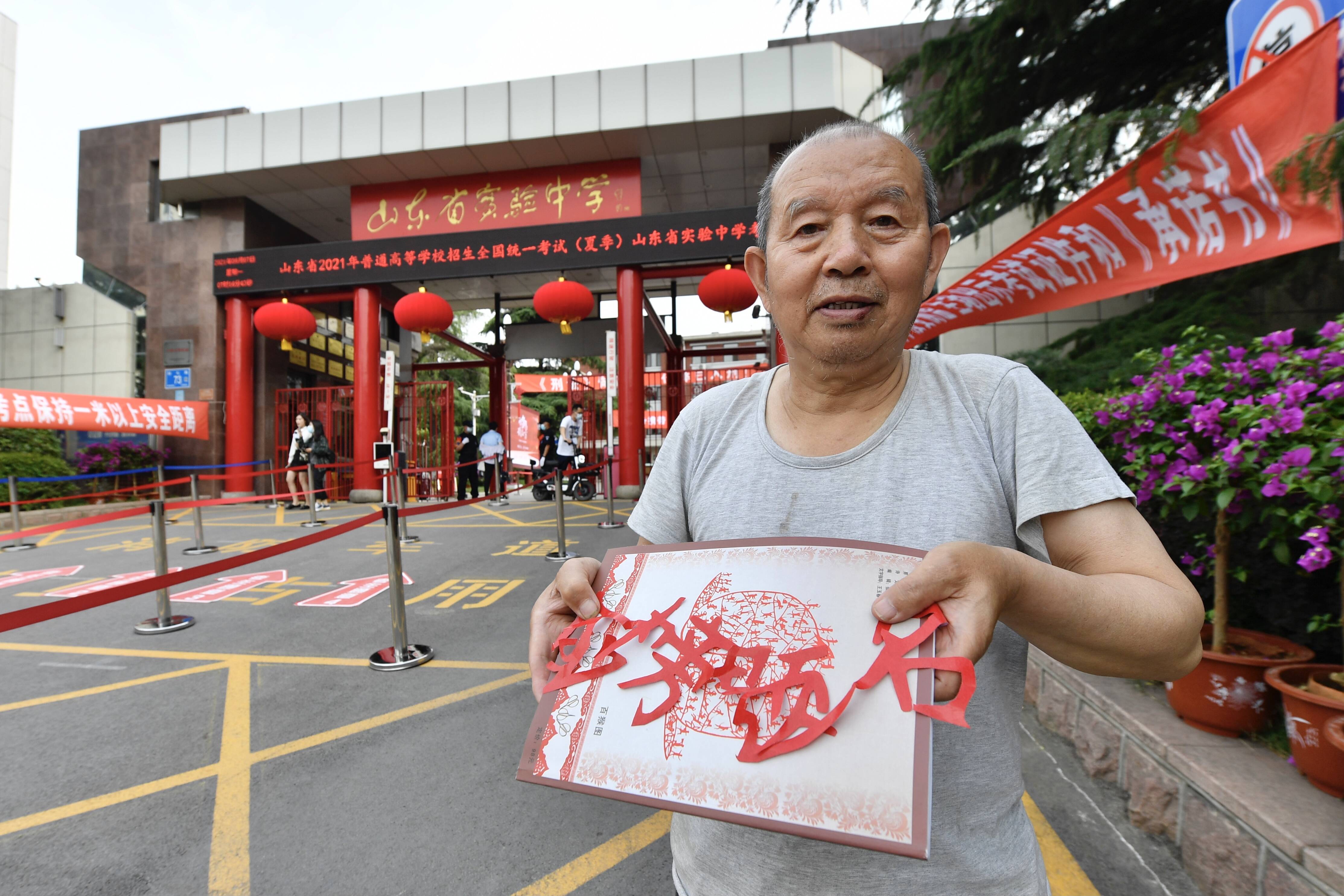

高考第二天 關于考生的這份生活小貼士請收好!

- 高考第二天 關于考生的這份生活小貼士請收好![詳細]

- 人民網 2021-06-08

全國高考進入第二天 這些地方查分時間已公布!

- 全國高考進入第二天 這些地方查分時間已公布![詳細]

- 中新網 2021-06-08

習近平:發展更多特色產業,靠創新實現更好發展

- [詳細]

- 新華社微博 2021-06-08

“中國天眼”首席科學家、總工程師南仁東——一生為國造重器(傳承·大力弘揚科學家精神)

- 今年2月,科學家將“中國天眼”第一次收到的脈沖星信號,發射到這顆小行星。深夜,國家天文臺A座3樓,南仁東的辦公室依然亮著燈。南仁東在...[詳細]

- 人民日報 2021-06-08

建黨100周年慶祝大會核心要素演練本周六日舉行,天安門地區部分道路交通管制

- 建黨100周年慶祝大會核心要素演練本周六日舉行,天安門地區部分道路交通管制[詳細]

- 北京日報 2021-06-08

我踐行了一名黨員的諾言

- 黨撫育了我成長,我亦用扎根鄉村的60載光陰踐行著一名共產黨員的諾言——要為農民服務一輩子。回國時我沒帶當時國內稀罕的大家電,卻帶了13...[詳細]

- 光明日報 2021-06-08

北京戶籍改革政策落地:六類情況可以落戶\"公共戶\"

- 無房員工離職后要不要退出集體戶口,買了房子但是原戶內人員不肯遷戶口怎么解決;在京無房、父母是集體戶,新生兒在京該如何落戶......這些...[詳細]

- 北京日報客戶端 2021-06-08

連云港市連云區:在傳承黨史精神中汲取發展力量

- [詳細]

- 人民網 2021-06-08

干部下沉基層 用心用情擔當(深度關注·把好傳統帶進新征程(11))

- [詳細]

- 人民網 2021-06-08

譜寫新時代農業農村現代化新篇章

- 千里沃野,麥浪滾滾,機聲隆隆,今年夏糧豐收在望,我們又將迎來一個沉甸甸的豐收季。習近平總書記強調,“對我們這樣一個有著14億人口的大...[詳細]

- 人民日報 2021-06-08

奮斗百年路 啟航新征程·數風流人物丨林俊德:永遠盛開在羅布泊的“馬蘭花”

- [詳細]

- 新華網 2021-06-08

蘇寧:獻身國防現代化的模范干部

- [詳細]

- 光明網-《光明日報》 2021-06-08