我國首次全面完成全國生態保護紅線劃定

來源:法治日報

2023-05-05 08:37:05

原標題:我國首次全面完成全國生態保護紅線劃定

來源:法治日報

原標題:我國首次全面完成全國生態保護紅線劃定

來源:法治日報

核心閱讀

我國生態保護紅線的劃定工作已經全面完成。自然資源部將定期開展生態保護紅線保護成效評估,提升動態監測預警能力,部門聯動協同,加強生態保護紅線監管。生態環境部將有序推進全國生態保護紅線生態破壞問題常態化監管,加大生態破壞問題監督和查處力度。

□ 本報記者 張維

自然資源部近日宣布,我國生態保護紅線劃定工作已經全面完成。

這是我國首次全面完成全國生態保護紅線的劃定。紅線劃定難,嚴守更難,接下來如何切實加強生態保護紅線監管,筑牢國家生態安全屏障,是當下需要面對的一個重大命題。

自然資源部和生態環境部已先后就這一問題表態。自然資源部有關負責人表示,下一步將定期開展生態保護紅線保護成效評估,依托國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統,提升動態監測預警能力,促進部門聯動協同,加強生態保護紅線監管。

生態環境部自然生態保護司司長王志斌表示,下一步將推動實施《生態保護紅線生態環境監督辦法(試行)》,持續加大監管力度,守住國家生態安全的底線和生命線。

紅線不低于315萬平方公里

黨的十八大以來,黨中央、國務院作出劃定并嚴守生態保護紅線的重大戰略部署。自然資源部會同生態環境部等有關部門,結合《全國國土空間規劃綱要(2021-2035年)》編制,完成了全國生態保護紅線劃定,納入國土空間規劃“一張圖”并上圖入庫,作為項目用地用海審批依據。

“生態保護紅線制度是中國生態環境保護的一項重要制度創新,它提供了一種全新的生態保護模式,為全球生物多樣性保護提出了中國方案。”王志斌說。

2019年,中國“劃定生態保護紅線,減緩和適應氣候變化”行動倡議,入選了聯合國“基于自然的解決方案”全球15個精品案例。

2020年,“生態保護紅線-中國生物多樣性保護的制度創新”案例入選了聯合國“生物多樣性100+全球典型案例”中的特別推薦案例。

“此次生態保護紅線的劃定堅持‘應劃盡劃’與‘實事求是’相結合,以全國國土調查成果為統一底版,通過科學開展‘雙評價’工作,將生態功能極重要區和生態極脆弱區識別出來,劃入生態保護紅線。”自然資源部國土空間規劃局局長張兵說。

據了解,全國生態保護紅線不低于315萬平方公里,其中陸域生態保護紅線不低于300萬平方公里,占陸域國土面積的30%以上,海洋生態保護紅線不低于15萬平方公里。生態保護紅線集中分布在青藏高原生態區、黃河重點生態區、長江重點生態區、東北森林帶、北方防沙帶、南方丘陵山地帶、海岸帶等區域,覆蓋了絕大多數草原、重要濕地、珊瑚礁、紅樹林、海草床等重要生態系統,以及絕大多數未開發利用的無居民海島。

值得注意的是,“在劃定過程中不預設指標比例,有的省份生態保護紅線面積占比超過50%,有的省份不到10%。”中國國土勘測規劃院院長馮文利表示,通過劃定紅線,明確了國家生態安全的底線和生命線,也筑牢了國家生態安全屏障。

紅線包括整合優化后的自然保護地面積約180萬平方公里;自然保護地外水源涵養、生物多樣性維護、水土保持、防風固沙、海岸防護等生態功能極重要區域,及水土流失、沙漠化、石漠化、海岸侵蝕等生態極脆弱區域約85萬平方公里;其他具有潛在重要生態價值的區域約50萬平方公里。

據初步測算,劃定后,生態保護紅線涵蓋了約占國土面積18%的各類自然保護地、90%的陸生生態系統類型和85%的重點野生動物種群。

建成生態保護紅線監管平臺

生態保護紅線的劃定,讓與之密切相關的監管問題再次升溫,成為近日社會關注的焦點。事實上,近年來,生態保護紅線監管工作一直在加快推進中。

按照劃管結合的原則,在中辦、國辦《關于在國土空間規劃中統籌劃定落實三條控制線的指導意見》基礎上,自然資源部會同生態環境部、國家林業和草原局,出臺了《關于加強生態保護紅線管理的通知(試行)》,規范了國家重大項目占用的具體情形和審批程序,明確生態保護紅線的部門監管職責。

據王志斌介紹,近年來,生態環境部一邊與自然資源部共同推進紅線劃定和評估調整,一邊在生態保護修復上強化統一監管,堅決守住生態保護紅線,在不斷加強制度建設、強化監管能力、實施生態環境監督等方面取得積極成效。

建立完善監管制度。2022年12月,生態環境部印發了《生態保護紅線生態環境監督辦法(試行)》,聚焦誰來監督、監督什么、怎么監督和結果應用,明確了生態保護紅線生態環境監督制度安排和具體工作要求,規范和指導各級生態環境部門生態保護紅線生態環境監督工作,確保生態保護紅線生態功能不降低、面積不減少、性質不改變。

2020年至今,生態環境部先后印發《生態保護紅線監管指標體系(試行)》和《生態保護紅線監管技術規范保護成效評估(試行)》等8項系列標準,不斷提高監管科學化規范化水平,推動國家和地方數據互聯互通,形成有效的監管體系。

國家生態保護紅線監管平臺也已建成。由國家發改委立項,生態環境部組織建設的國家生態保護紅線監管平臺項目近日完成驗收,投入業務運行。平臺邊建設邊應用,綜合利用30余顆國內外衛星資源,聚焦生態保護紅線生態環境監督,自動化掃描和識別地表的局部變化,及時監測預警生態破壞風險。累計發現各類人類活動圖斑3萬余個,為中央生態環境保護督察、黃河長江警示片拍攝等重大任務提供生態破壞問題線索2000余條,對自然保護地和生態保護紅線等重要生態空間基本實現全覆蓋,形成了支撐和服務全國生態保護修復監管的衛星“天眼”。

開展生態保護紅線生態破壞問題監管試點。生態環境部從落實京津冀協同發展、長江經濟帶發展、黃河流域生態保護與高質量發展等國家戰略出發,指導天津、河北、江蘇、四川、寧夏率先開展試點。聚焦重點人類活動,依托國家生態保護紅線監管平臺,將遙感監測提取的疑似問題線索移交有關省級生態環境部門、流域監督管理局進行實地核實,與地方開展會商,督促問題查處整改。

加大生態破壞問題查處力度

在地方層面,有關生態保護紅線監管的制度建設與健全工作也已展開。目前浙江、江西、上海、山東、安徽、四川等省份已出臺生態保護紅線管控細則文件,其他大部分省份也已在征求意見或即將出臺。

自然資源部有關負責人表示,將定期開展生態保護紅線保護成效評估,提升動態監測預警能力,部門聯動協同,加強生態保護紅線監管。

王志斌透露,目前,生態環境部在開展生態保護紅線生態破壞問題監管試點的過程中,發現生態保護紅線內仍存在一些占用生態空間、破壞地表植被、影響生態功能的問題,如非法采石挖沙等礦產資源開發建設活動、道路修建手續不全開工建設或建設超出審批范圍、不符合生態保護紅線管理要求的畜禽養殖、未經審批開展林地采伐等活動和行為。

“上述問題均已移交有關省份。各試點省份高度重視,結合自身工作實際,制定相關配套政策,強化監管結果應用。目前大部分問題已得到整改。”王志斌說。

經過兩年實踐探索,生態保護紅線生態破壞問題監管工作,規范了流程、積累了經驗、鍛煉了隊伍,通過實踐形成了符合地方實際、可落地可操作的生態破壞問題“監控發現-移交查處-督促整改-移送上報”的工作機制和工作流程,壓實了地方政府嚴守生態保護紅線的主體責任,為開展生態保護紅線生態破壞問題常態化監管提供了經驗借鑒。

王志斌表示,生態環境部將有序推進全國生態保護紅線生態破壞問題常態化監管,加大生態破壞問題監督和查處力度。開展生態保護紅線保護成效評估,以保護成效為導向壓實地方主體責任,確保保護修復科學有效。不斷提升國家生態保護紅線監管平臺業務化應用水平,推動智慧化、信息化、標準化監管。加強與有關部門溝通協作,完善部門協同工作機制,推動形成合力,共同守護好生態保護紅線。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

全國海關去年扣留進出口侵權嫌疑貨物逾六萬批

- 核心閱讀海關總署近日通報,2022年,全國海關共采取知識產權保護措施6.46萬次,實際扣留進出口侵權嫌疑貨物6.09萬批、7793.85萬件。開展專...[詳細]

- 法治日報 2023-05-05

公安交管部門啟動應急機制應對強降雨天氣

- 本報北京5月4日訊記者董凡超據中央氣象臺預報,5月4日至7日,江蘇南部、浙江西部、安徽南部、江西中北部、河南中東部、湖北南部和東部、湖...[詳細]

- 法治日報 2023-05-05

“五一”假期堅守窗口 山東公安辦理戶籍業務1.2萬筆

- ??2023年“五一”假期,山東公安機關戶籍窗口不打烊,用心、用情服務群眾,辦理戶籍業務1.2萬筆、居民身份證9.5萬張,收獲辦事群眾廣泛點...[詳細]

- 光明網山東頻道 2023-05-04

聚焦20項重點問題開門整治

- 聚焦不擔當不作為亂作為假作為問題,山東省紀委監委開展專項整治,對2022年全省查處的4081件不擔當不作為亂作為假作為典型案例進行匯總分析...[詳細]

- 中國紀檢監察報 2023-05-04

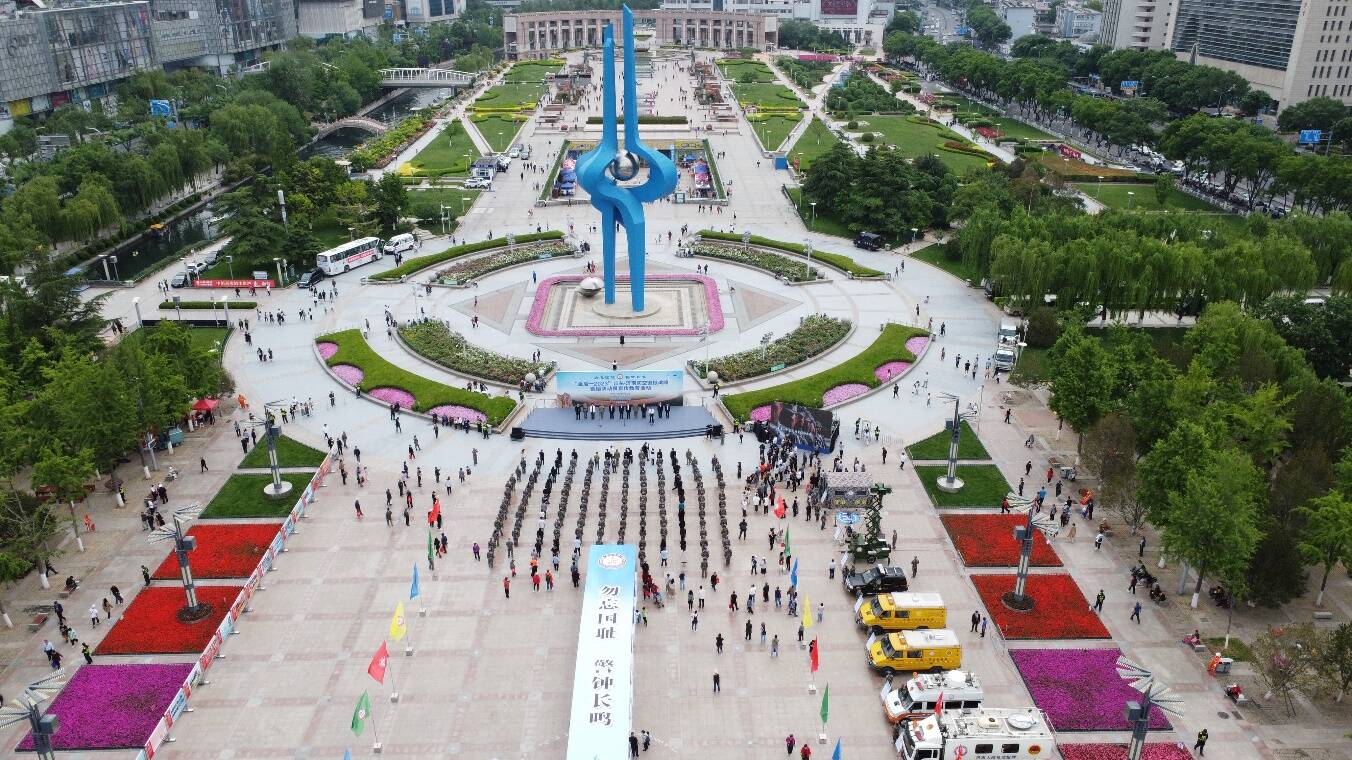

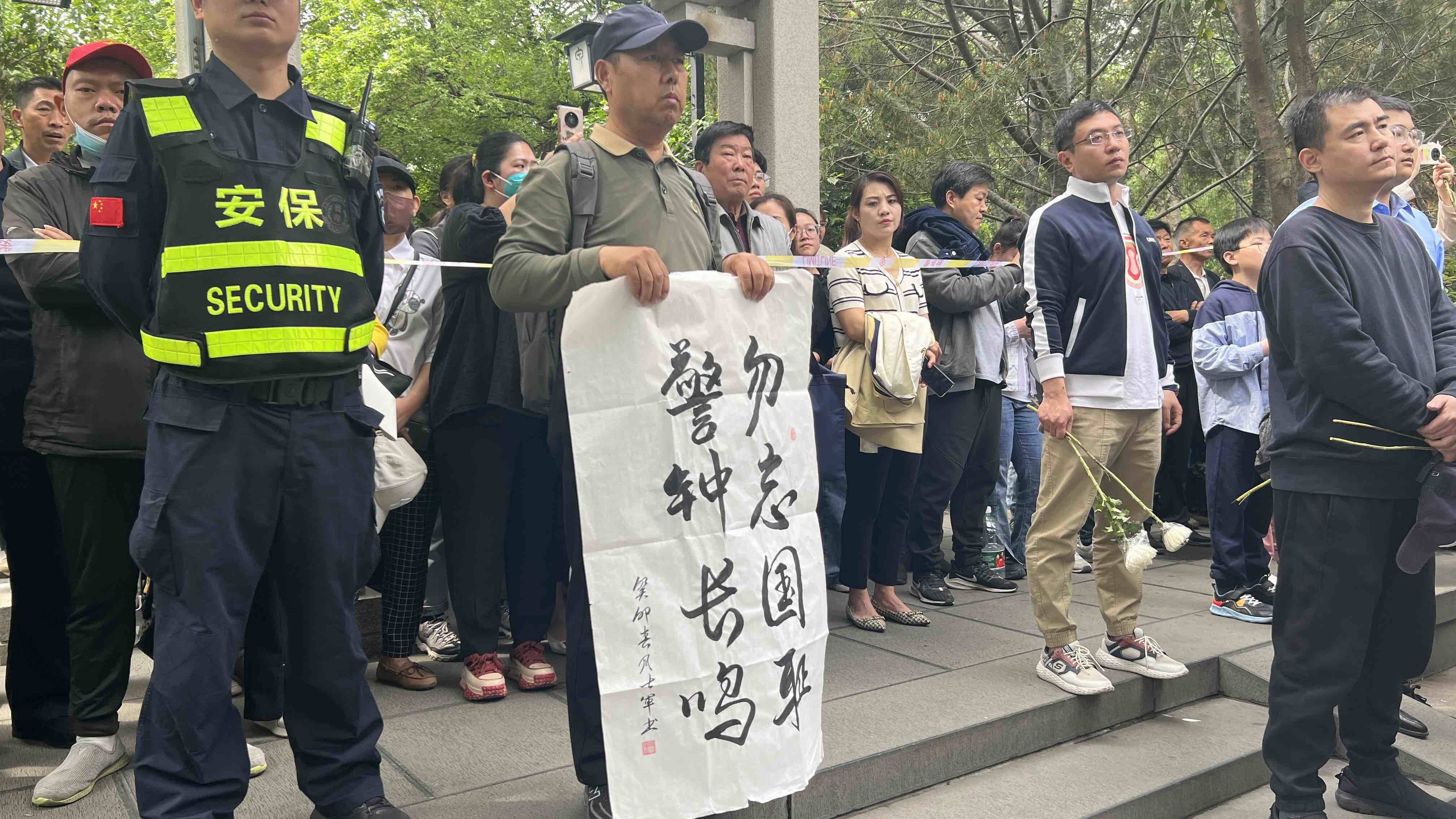

保障群眾平安過“五一”

- 多地紀檢監察機關深入一線,聚焦交通出行、旅游餐飲等重點領域、重點環節跟進監督、全程監督,推動相關職能部門精準高效履職盡責,合力保障...[詳細]

- 中國紀檢監察報 2023-05-04

五四青年節:致青春,致青年 這就是中國青年!

- 這是中國青年學生的高光時刻。他們或許沒有過去那些英雄式的偉大。2018年2月22日,在平昌冬奧會短道速滑男子500米決賽中,中國選手武大靖奪...[詳細]

- 中新網山東頻道 2023-05-04

五一旅游市場井噴 多項數據創新高

- 到名勝古跡“打卡”紀念、在音樂節與表演者一同盡情放歌、去博物館感受一眼千年……這個五一假期,各地聚焦假日旅游消費熱點需求,整合文旅...[詳細]

- 中國商報 2023-05-04

遇見濱州看見美丨全國媒體大咖眼中的民生之美

- 濱州作為其中的一員顏值怎么樣呢。4月9日至13日,“中國晚報最高獎——2022年度趙超構新聞獎(攝影類、短視頻類)評選暨全國媒體濱州行活動...[詳細]

- 光明網山東頻道 2023-05-04

濟南起步區公安堅守公平正義 護百姓平安

- 2023年2月28日,婦女王某來到濟南市公安局起步區分局太平派出所,說被其前婆婆劉某打了,要求公安機關處理。為了以案示警,濟南市公安局起...[詳細]

- 人民網山東頻道 2023-05-04

以新時代勞模精神助推中國式現代化

- 中國式現代化有五個層面,分別是人口規模巨大的現代化、全體人民共同富裕的現代化、物質文明和精神文明相協調的現代化、人與自然和諧共生的...[詳細]

- 中國紀檢監察報 2023-05-04

旅游市場 回歸上行通道

- 專家表示,今年“五一”假期旅游市場最顯著的消費特點是長線出行需求強勁釋放,游客出游半徑、跨省酒店預訂量、景區門票量均呈現不同程度增...[詳細]

- 中國證券報 2023-05-04

雪域高原上的金融堡壘

- 素有“世界屋脊”之稱的西藏自治區位于中國的西南邊陲,青藏高原的西南部,是世界上面積最大、海拔最高的高原,同時也是中國人口最少,密度...[詳細]

- 金融時報 2023-05-04

寓教于美啟智怡情 融美于教樂學尚美

- 美育是“五育并舉”育人體系的重要組成部分,將美育融入學校教育教學全過程,既是推進素質教育的必然選擇,也是美育自身的發展方向。山東省...[詳細]

- 中國教育報 2023-05-04