漫步晴川閣,觸摸民族精神源頭

來源:中國文化報

2022-09-17 14:28:09

原標題:漫步晴川閣,觸摸民族精神源頭

來源:中國文化報

原標題:漫步晴川閣,觸摸民族精神源頭

來源:中國文化報

瞿祥濤

禹稷行宮 武漢大禹文化博物館供圖

大江大河皆有源頭,民族精神亦是如此。

武漢大禹治水傳說講述的是堯舜禹部落聯盟時代,長江、漢江流域特別是武漢段水患成災,民不聊生,大禹率眾在武漢疏江導漢,馴服了洪魔,使人民過上了幸福生活的故事,表現了大禹愛民憂民、堅韌不拔、尊重自然、民族團結的精神。

4000多年前的大禹治水,不僅展現了個體的歷史功績,而且給后世的華夏子孫留下了寶貴的精神財富,可以說是中華民族精神的源頭和象征。2021年,武漢大禹治水傳說被列入第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

傳說雖不能及,但走進博物館,依然能觸摸到歷史厚重的文化質感。

在武漢大禹文化博物館(武漢市晴川閣管理處),一步一景,都與大禹治水有關。晴川閣位于湖北省武漢市漢陽區龜山東麓的禹功磯上,北臨漢水,東瀕長江,是一處集文物古建與園林風景于一體的名勝古跡。除了晴川閣這座閣樓,這里還有禹稷行宮(創建于南宋紹興年間,本名大禹廟)、禹功磯(相傳為大禹治水成功之處)以及禹碑亭、赑屃碑、朝宗亭等。

晴川閣最早為明嘉靖年間漢陽知府范之箴在修葺禹稷行宮(原為禹王廟)時所增建,名字取自崔顥《黃鶴樓》中的詩句“晴川歷歷漢陽樹”。晴川閣的歷史雖然沒有黃鶴樓、岳陽樓那樣悠久,但獨特的地理環境、別具一格的優美造型以及諸多文人名士的贊詠,令其擁有重要的地位和顯赫聲名,有“楚國晴川第一樓”之美譽。

現存晴川閣為清同治三年(1864年)重修,占地350平方米,其建筑為硬山式磚木結構,帶墀頭布瓦屋頂,屋脊微呈凹形曲線,中軸線兩側卷棚吊頂廊廡與宮室連通,形成長方形天井。其西側有一個院落,院外建有一座六角攢尖頂禹碑亭。亭內立有毛會建于清乾隆三十五年(1770年)所刻禹碑殘片及摹刻的毛會建禹碑石刻。

憑樓廊的欄桿北望,但見漢水自西北迢迢而來,匯入長江,恰似閣分二水;向南望去,遙見南岳諸峰,層巒疊嶂,在重重浮云間時隱時現。確如清代詩人何人鶴在《晴川閣》中所云:“檻外分兩漢,云中辨岳衡。”

武漢大禹治水傳說所蘊含的民族精神,與其他大禹治水傳說相通,但在故事內容上,其將傳說中的人物與山川地物相融合,呈現出地域性強的特點。如功臣“龜”“蛇”二將最后化作武漢的龜山與蛇山;“禹青扔紗帽堵洪水”,紗帽化作武漢的紗帽山;“大禹貯糧米糧山”,用于囤糧的山被稱為米糧山并沿用至今。

后來,武漢大禹治水傳說又由核心故事逐漸衍生出后人與大禹治水相關的傳說。如“忽必烈正名禹功磯”,講述了元世祖忽必烈南巡時來到武昌蛇山,命令將長江對岸龜山突入江中的一塊石磯復名為禹功磯,并在磯上建禹廟,“以寄禹功之思”;“總督尋寶鎮水怪”,講述了清代湖廣總督張之洞在武昌尋寶時與被大禹鎮在水底的水怪之間發生的爭斗。

漫步晴川閣,看煙波浩渺、江流蒼茫,探尋大禹治水的歷史傳說。幾千年來,大禹治水一直是中華民族的重要精神圖騰之一,對增強文化自信、建設文化強國也具有重要的現實意義。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

城頭山:古老而年輕的家園

- 徐虹雨城頭山國家考古遺址公園澧縣縣委宣傳部供圖9月,在縷縷稻香中,我走進湖南常德澧縣,走進位于澧陽平原的城頭山。護城河在東南面和正...[詳細]

- 中國文化報 2022-09-17

《資治通鑒》為何無可替代

- 《資治通鑒》是我國最大的編年體通史,由北宋政治家、學者司馬光主編,記載了從戰國到北宋成立之前1362年的歷史,涉及22個王朝,共300萬字...[詳細]

- 光明日報 2022-09-17

一份讓夢想起舞的報紙

- 圖為陳宜森(右)為做好法庭宣傳工作,正在向商河法院玉皇廟人民法庭庭長鄭元東了解法庭情況。不知不覺間,我們法院人的精神家園《人民法院...[詳細]

- 人民法院報 2022-09-17

“四民”模式促融合 鄉村善治譜新篇

- 以人民群眾為主體,以基層黨建為堡壘,探索了辦好群眾事的民議、民管、民提、民辦“四民”鄉村治理模式,促進了自治、法治、德治相融合,構...[詳細]

- 農民日報 2022-09-17

農民收入增 集體經濟壯

- 2021年秋種以來,山東省昌樂縣紅河鎮肖家河村通過推動“黨支部領辦合作社+專業化服務”發展模式,今夏迎來了小麥大豐收,當前秋糧也豐收在...[詳細]

- 農民日報 2022-09-17

有色金屬等行業碳達峰方案近期發布

- 9月16日,工信部原材料工業司副司長馮猛在“新時代工業和信息化發展”系列新聞發布會上答中國證券報記者提問時表示,按照碳達峰碳中和工作...[詳細]

- 中國證券報 2022-09-17

山東省檢察院對周永迪決定逮捕

- 本報北京9月16日電(記者戴佳見習記者趙曉明)記者今天從最高人民檢察院獲悉,山東省威海市政府原黨組成員、副市長周永迪(副廳級)涉嫌受...[詳細]

- 檢察日報 2022-09-17

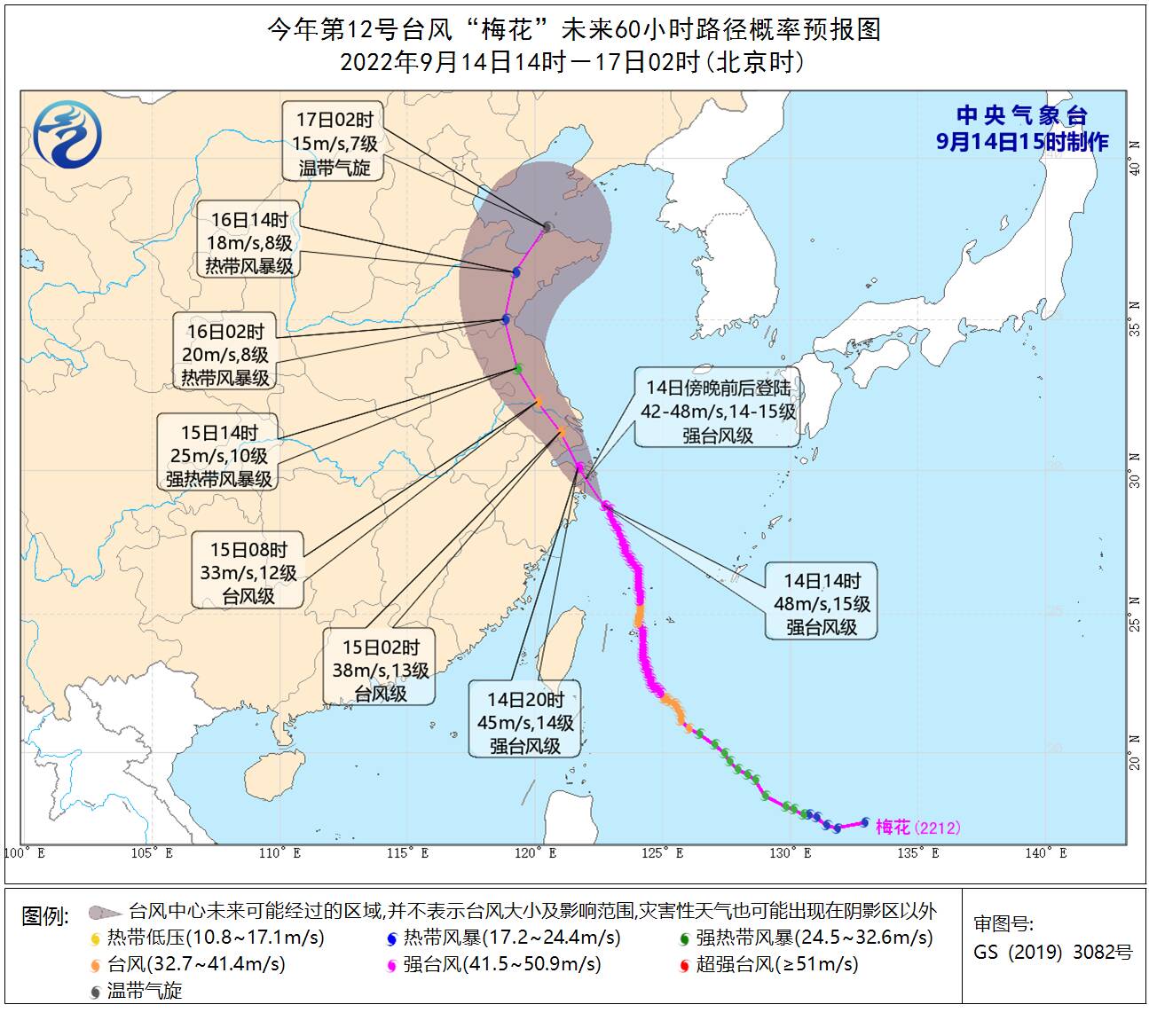

看!風雨中的藏藍“路標”

- 9月16日,臺風“梅花”先后在山東青島和遼寧大連登陸。受臺風影響,山東、遼寧等地風雨明顯增強,局地遭遇特大暴雨。為應對臺風“梅花”帶...[詳細]

- 人民公安報 2022-09-17

全力以赴 織密防汛“安全網” 救援涉險群眾100余人

- 本報青島9月16日電記者孫麗麗報道 受臺風“梅花”持續影響,山東青島普降大到暴雨,青島市公安機關民警輔警堅守一線崗位,全力以赴戰臺風、...[詳細]

- 人民公安報 2022-09-17

扛起強國強軍的責任擔當

- 突出抓好重點對象分級組織國防教育專題培訓6月17日,中央黨校國資委分校2022年春季直屬青年干部培訓班上,中國航天科工黨組書記應邀作國防...[詳細]

- 解放軍報 2022-09-17

上海合作組織成員國元首理事會撒馬爾罕宣言

- 上海合作組織(以下稱“上合組織”或“本組織”)成員國領導人于2022年9月16日在撒馬爾罕市舉行元首理事會會議,并發表宣言如下 當今世界正...[詳細]

- 解放軍報 2022-09-17