齊魯網(wǎng)·閃電新聞5月18日訊 考古調(diào)查發(fā)掘是中華文明探源的重要手段。今年3月31日,國家文物局公布了“2021年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)”。山東滕州的崗上遺址名列其中。遺址距今5000年前后,從中發(fā)掘的眾多考古材料,對地區(qū)文明和早期國家起源研究意義重大,被稱為中華五千年文明史在海岱地區(qū)的實證。

崗上遺址位于山東省滕州市東沙河街道陳崗村。1952年春,原華東文物工作普查隊普查時發(fā)現(xiàn)。2020年以前,雖然崗上遺址經(jīng)過多次小規(guī)模考古發(fā)掘,但它的歷史面紗卻一直沒有揭開。

2018年,山東省文物考古研究院對崗上遺址進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的勘探后,在2020年9月啟動發(fā)掘。考古發(fā)現(xiàn),崗上遺址遺存時代是大汶口文化中晚期,距今5000年前后,恰好處在中華文明起源與早期國家形成的關(guān)鍵節(jié)點上。其中南區(qū)M1號“四人合葬大墓”是崗上遺址發(fā)掘的31個墓葬中非常特殊的一個。

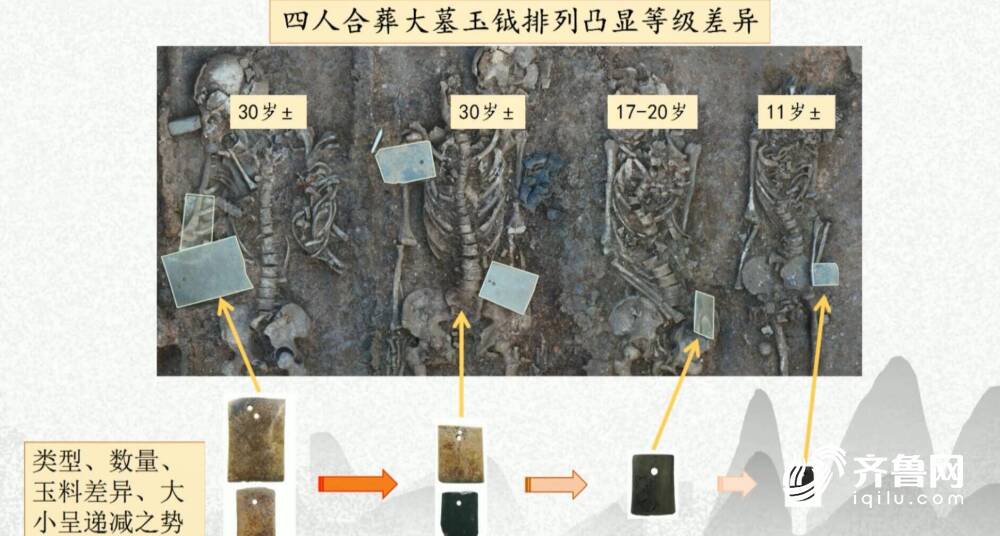

整座墓長3.3米,寬3.2米,葬具為三聯(lián)棺,帶有頭箱及邊箱,隨葬陶器數(shù)量眾多。4人除一名兒童性別特征不明顯外,其余均為男性,自北向南年齡遞減,而隨葬玉鉞從類型、數(shù)量、玉質(zhì)及大小等方面也表現(xiàn)出遞減之勢,明顯存在等級差異。

山東省文物考古研究院研究員、崗上遺址項目發(fā)掘負(fù)責(zé)人朱超介紹,墓葬中有大量的隨葬品,而且葬具結(jié)構(gòu)表現(xiàn)得非常復(fù)雜,帶有頭箱、邊箱,這是之前完全沒有想到的。

M1“四人合葬大墓”中出土的陶器多達(dá)300多件,玉鉞6件,陶器出土量占目前已經(jīng)發(fā)掘墓地的六分之一。

朱超還表示,大量的隨葬品表明,只有權(quán)貴階層掌握了大量的財富,普通的小墓里基本上是沒有隨葬品的。所以說,通過這些,可以表現(xiàn)出階級分化是什么樣的情況,到了5000年左右這個時間節(jié)點上,階級分化開始凸顯出來。這也反映當(dāng)時陶器的手工制造業(yè)是相當(dāng)發(fā)達(dá)的。

類似“四人合葬”這種規(guī)模的大墓,都出土了一種叫斛的同類型陶器。這種陶器并不是墓主生前實用器,而是為了葬禮批量生產(chǎn)的隨葬品。而墓葬中存放隨葬品、形似箱子的地方,統(tǒng)稱為器物箱,按照不同位置分為頭箱、邊箱、腳箱。這種突出,器物箱的棺槨制度是禮制中葬禮的主要體現(xiàn),是研究棺槨制度的重要源頭。

朱超說,在以前的墓葬中,沒有發(fā)現(xiàn)過這種帶有器物箱的葬具結(jié)構(gòu)。腳箱、頭箱,還有邊箱這種器物箱,這是在崗上遺址第一次發(fā)現(xiàn)這一類葬具結(jié)構(gòu)。與魯北地區(qū)大汶口遺址、焦家遺址有棺有槨的葬具結(jié)構(gòu),完全不一樣。

而眼前的玉鉞是禮制中器用制度的一種。

朱超介紹,在一些墓葬里,也看到了成套的陶器、玉器、骨角器,為代表性的這種器物,形成了一整套的器用器制度。這是這一次比較明確的發(fā)現(xiàn),而且這種特征表現(xiàn)得非常突出。

除了對墓葬的微觀研究,朱超帶領(lǐng)的發(fā)掘團(tuán)隊還對崗上遺址進(jìn)行了整體探索。遺址整體平面形似樹葉,東西跨度1500米,南北跨度1000米,總面積約80萬平方米。在探索中,發(fā)掘團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)了壕溝和城墻。

朱超表示,考古人員了解到城墻的規(guī)模、壕溝的規(guī)模、挖掘方式和建造方式,現(xiàn)在通過考古發(fā)掘,是可以確定這40萬平方米的城址,是確確實實存在的。我們發(fā)現(xiàn)大汶口文化階段面積最大的大汶口文化城址, 面積達(dá)到40萬平方米,這是以前沒有見到過的。

大汶口文化發(fā)展階段,存在城址的遺跡主要有焦家遺址、丹土遺址、垓下遺址,城址面積大都在9萬到15萬平方米之間。崗上遺址發(fā)現(xiàn)的40萬平方米的城址是迄今發(fā)現(xiàn)的最大城址。其中發(fā)現(xiàn)了居住區(qū),房屋分布錯落有致,房址存在大量基槽、柱坑、柱洞。

朱超說,現(xiàn)在我們一般認(rèn)為,大概5000多年前,文明正式形成。這個時期的表現(xiàn)形式就是,都邑性城址的出現(xiàn),權(quán)貴階層大墓的出現(xiàn),社會等級的明顯分化。根據(jù)這些特征,初步判斷(當(dāng)時社會)進(jìn)入古國文化時期。

山東省文物考古研究院院長孫波認(rèn)為,崗上遺址發(fā)現(xiàn)的城址,突出器物箱的棺槨制度,基本完備的器用制度,墓葬表現(xiàn)出的明確的社會分化,對于古代社會文明化進(jìn)程研究具有重要意義,是中華五千文明史的起源“力證”。他還指出,崗上遺址所代表的文化發(fā)展的階段,它所處的重要的時間節(jié)點,是距今5000年前后。這個城就建在了這個時間節(jié)點上,是大汶口文化中晚期之交,這個節(jié)點是中華文明開始加速發(fā)展的時期,早期國家開始加速發(fā)展的階段。這為實證中華文明五千年的起源提供了非常堅實的考古材料。

因為多項重要發(fā)現(xiàn),崗上遺址被考古專家稱為中華文明五千年在海岱地區(qū)的實證。沉寂70年后,崗上遺址一鳴驚人,入選2021年度“全國十大考古新發(fā)現(xiàn)”。

閃電新聞記者 劉端濤 吳峰 關(guān)霄 編輯 王菁華 報道