從古代遺址看日照先民的生存智慧

來源:黃海晨刊

2024-11-21 15:17:11

原標題:從古代遺址看日照先民的生存智慧

來源:黃海晨刊

原標題:從古代遺址看日照先民的生存智慧

來源:黃海晨刊

藺洪生

日照作為中華文明的重要發(fā)祥地,也是東夷文化分布區(qū)域,早在距今一萬年前的舊石器時代中期就有人類繁衍生息,到新石器時代文化已經(jīng)發(fā)達,其中入選“山東百年百大考古發(fā)現(xiàn)”的堯王城、兩城鎮(zhèn)、東海峪、丹土、陵陽河等史前時期遺址,都證實日照先民久經(jīng)東夷文化熏陶,在求得生存過程中認識自然、崇尚自然,順應(yīng)自然,從鉆木取火到種植養(yǎng)殖、建造房屋、刻畫文字符號、制造禮儀用器等,展現(xiàn)出卓越智慧和創(chuàng)造力,在農(nóng)耕、漁獵、科技等領(lǐng)域創(chuàng)造了燦爛的史前文明,至龍山文化中晚期發(fā)展到頂峰。山東大學歷史文化專家認為,日照考古遺址豐富,區(qū)位條件優(yōu)越,文化優(yōu)勢得天獨厚,而東夷文化之于日照又是根源,是古老的智慧沉淀,是對自然的洞察和理解。“把日照視為中國考古圣地的一個區(qū)域,這對了解當時社會面貌、人們之間結(jié)構(gòu)變化,起到非常重要的說明作用。”

一、和諧共生的農(nóng)耕智慧

“農(nóng),天下之大本也,民所恃以生也。”(《資治通鑒·漢紀五》)中華文明根植于農(nóng)耕文明,農(nóng)業(yè)在生產(chǎn)力水平不高的古代社會,成為直接創(chuàng)造財富和積累財富的極其重要的手段。日照先民作為最早經(jīng)營農(nóng)業(yè)的群體之一,原始農(nóng)業(yè)早在新石器時代就較發(fā)達,在大汶口文化時期農(nóng)業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)是主要經(jīng)濟來源,大量出土遺存都表明農(nóng)業(yè)達到較高水平,龍山文化時期的農(nóng)業(yè)更是占據(jù)主導(dǎo)地位。這也是說,雖然進入文明社會有文字、青銅器、城邦“三大要素”,但發(fā)達的農(nóng)業(yè)同樣不可或缺。深蘊于日照古遺址中的因時制宜、因地制宜、因物制宜和“順天時,量地利”等農(nóng)耕文明精粹,作為先民幾千年間的實踐積累,至今仍閃爍著智慧之光。

一是順應(yīng)自然,四時有序。“萬物春生、夏長、秋收、冬藏,天地之正,四時之極,不易之道。”(《逸周書·周月解》)日照先民在仰觀天文、俯察地理過程中較早發(fā)現(xiàn)農(nóng)時節(jié)氣,是最早發(fā)明我國天文歷法的地區(qū)之一。“人類在沒有發(fā)現(xiàn)星象歷法之前,是通過觀察太陽運動規(guī)律發(fā)明山頭歷法的,這種山頭紀歷的就是原始歷法。日照先民最早紀歷就是以‘日’‘月’一升一降一天確定四時變化。”(劉紅軍《考龍山文化時期日照自然科學之發(fā)展》)“日月所出之山凡六:大言山、合虛山、明星山、鞠陵于天山、猗天蘇門山、壑明俊疾山。”(《山海經(jīng)·大海東經(jīng)》)“日月所入之山凡六:豐沮玉門山、龍山、‘日’‘月’山、鏖鏊鉅山、常陽山、大荒山。”(《山海經(jīng)·大海西經(jīng)》)這就是說,“日月所出”之山均在東方,“日月所入”之山均在西方。(未完待續(xù))

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

活力濟南,更有動力!

- □邢曉然范俐鑫活力城市是一個城市發(fā)展質(zhì)量的綜合表現(xiàn)形態(tài),城市有活力,發(fā)展才有動力。近日,《中國新聞周刊》發(fā)布《2024活力之城文旅指數(shù)...[詳細]

- 濟南日報 2024-11-21

城發(fā)集團榮獲“山東省企業(yè)文化建設(shè)先進單位”等榮譽

- ??魯網(wǎng)11月21日訊11月14日,山東省企業(yè)文化建設(shè)發(fā)展大會暨山東省企業(yè)文化學會第六屆會員代表大會召開,會議期間發(fā)布了2024年度山東省企業(yè)...[詳細]

- 魯網(wǎng) 2024-11-21

休一天痛經(jīng)假,花半天去醫(yī)院開證明?“小眾”假期落地難

- 休一天痛經(jīng)假,花半天去醫(yī)院開證明記者調(diào)查“小眾”假期落地難近日,云南實行“痛經(jīng)假”一事引發(fā)社會廣泛關(guān)注。《云南省女職工勞動保護特別...[詳細]

- 海報新聞 2024-11-21

向“新”而生,筑夢泉城 2024濟南住建產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨招商大會成功舉辦

- 城市因產(chǎn)業(yè)興盛,新質(zhì)生產(chǎn)力為產(chǎn)業(yè)注入活力動能。11月20日,由濟南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主辦的“向‘新’而生,筑夢泉城”2024濟南住建產(chǎn)業(yè)發(fā)...[詳細]

- 速豹新聞客戶端 2024-11-21

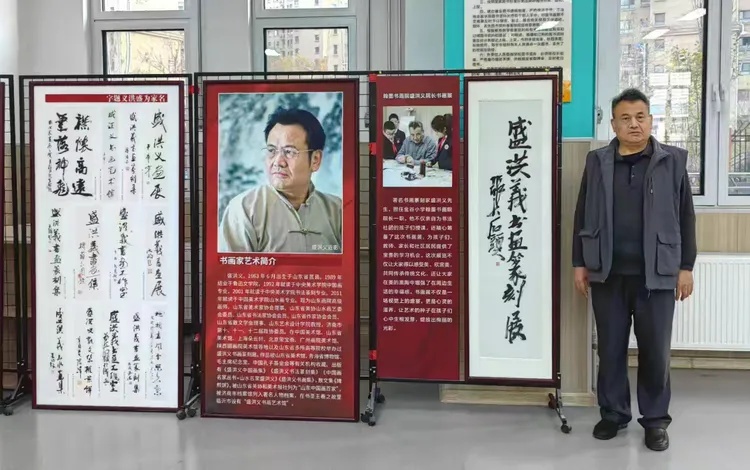

著名書畫篆刻家盛洪義書畫篆刻邀請展在濟南高新區(qū)金谷小學圖書館開展

- 11月19日,盛洪義書畫篆刻邀請展在濟南市高新區(qū)金谷小學圖書館舉行。早前,濟南高新區(qū)金谷小學成立了金谷三賢書院翰墨書畫院,聘請山東省美...[詳細]

- 海報新聞 2024-11-21

【數(shù)字鄉(xiāng)村新動力 優(yōu)質(zhì)農(nóng)品成網(wǎng)紅】土豆變身“金疙瘩” 他帶領(lǐng)村民“網(wǎng)”出致富路

- 今天跟著萊西市店埠鎮(zhèn)沙灣莊新村前水口自然村黨支部書記張豪,看土豆上網(wǎng)變成“金疙瘩”。發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)小小土豆帶來新曙光2020年,張豪開始...[詳細]

- 青島新聞網(wǎng) 2024-11-21

孝行齊魯|15年從未間斷,濰坊的哥再赴“重陽之約”

- 齊魯晚報·齊魯壹點吳昊“我們每個人都會有老去的那一天,我希望能通過這件事把愛傳遞下去”這是濰坊潤通出租志愿服務(wù)隊隊長王洪玉在每年重...[詳細]

- 齊魯壹點客戶端 2024-11-21

孝行齊魯|濟南古稀兒媳情暖百歲婆婆

- 齊魯晚報·齊魯壹點記者王媛“娘,起來吃飯啦!”8月28日,在濟南章丘區(qū)寧家埠街道馬南村,王杰蕓趴在耳邊喚醒正在小憩的婆婆馬淑芳。當時年...[詳細]

- 齊魯壹點 2024-11-21

山東第一檔月最低工資標準為2200元

- 今年10月份,人社部公布了全國各省、自治區(qū)、直轄市最低工資標準情況。數(shù)據(jù)顯示,截至2024年10月1日,月最低工資標準方面,上海最高,為269...[詳細]

- 濟南時報 2024-11-21

濟南城市照明公司持續(xù)守護市民夜間安全出行

- 每一盞路燈都是市民夜間出行的守護者,照亮著回家的路。近期,濟南城市照明公司自全面開展公交站點周邊照明設(shè)施巡查工作以來,始終保持著高...[詳細]

- 濟南時報 2024-11-21

有“速度”也有“溫度”,濟南市場監(jiān)管服務(wù)大廳打造“一站式”便民利企平臺

- 全面整合優(yōu)化的濟南市場監(jiān)管服務(wù)大廳“這不僅是服務(wù)大廳,還是科普大廳、知識大廳,太有現(xiàn)代感和科技感了。匯聚計量、質(zhì)檢、特種設(shè)備檢測等...[詳細]

- 濟南時報 2024-11-21

濟寧市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心舉辦全市消化病與消化內(nèi)鏡診療技術(shù)研討會

- 11月17日,2024年度市級繼續(xù)醫(yī)學教育項目“濟寧市消化病與消化內(nèi)鏡診療技術(shù)研討會”在濟寧市公共衛(wèi)生醫(yī)療中心學術(shù)報告廳成功舉辦。研討會聚...[詳細]

- 山東法制報 2024-11-21

山東省老年聽力健康促進行動啟動

- 本報訊11月17日,山東省老年聽力健康促進行動啟動儀式暨第二次聽力與平衡醫(yī)學學術(shù)會議在濟南成功召開。此次活動由省衛(wèi)生健康委和省紅十字會...[詳細]

- 人口健康報 2024-11-21