收視率全國(guó)第二!《我和爺爺踩高蹺》揭秘文化傳承密碼

來源:膠東在線

2023-02-06 22:06:02

原標(biāo)題:收視率全國(guó)第二!《我和爺爺踩高蹺》揭秘文化傳承密碼

來源:膠東在線

原標(biāo)題:收視率全國(guó)第二!《我和爺爺踩高蹺》揭秘文化傳承密碼

來源:膠東在線

膠東在線2月6日訊(記者 盧偉霞)日前,中國(guó)視聽大數(shù)據(jù)發(fā)布了“2023年春節(jié)主題晚會(huì)收視”情況,我市藝術(shù)家原創(chuàng)且獨(dú)立演出的少兒民俗表演《我和爺爺踩高蹺》在春晚四十多個(gè)節(jié)目中脫穎而出,位列收視率榜單第二名。

大年三十的晚上,一群平均年齡只有五歲的小萌娃踩著高蹺扭著秧歌,向全國(guó)人民奉獻(xiàn)了一場(chǎng)獨(dú)特的煙臺(tái)民俗表演,絢麗的舞臺(tái)效果、精彩的民俗展示、活潑的萌娃表演迅速登上春晚“熱搜”榜,海陽大秧歌、膠東花餑餑、膠東剪紙、漁家號(hào)子等煙臺(tái)非遺文化也成功在春節(jié)檔實(shí)現(xiàn)“突圍”,飛入千家萬戶。

央視三分鐘煙臺(tái)非遺成功“出圈”

《我和爺爺踩高蹺》由原煙臺(tái)市文化館館長(zhǎng)、山東民間舞專家、文化部“群文之星”獲得者張蔭松老師擔(dān)任編導(dǎo)、排練,由招遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)幼兒園金娃藝術(shù)團(tuán)和萊州武校的40多名孩子共同完成演出,系煙臺(tái)市首個(gè)進(jìn)入央視春晚且獨(dú)立表演的原創(chuàng)節(jié)目。

節(jié)目里,平均年齡只有五歲的孩子腳踩30多厘米的高蹺,扭著秧歌唱著歌,搖頭晃腦甚是可愛,熱鬧喜慶的氛圍也撲面而來。再仔細(xì)一看,孩子們手里拿著齊眉扇,腳上穿著虎頭鞋,扭的是“海陽大秧歌”,滾的是“膠東花餑餑”,穿的是“膠東剪紙”,嘴里唱的是山東小調(diào)和漁家號(hào)子,舞起來的是中國(guó)龍……在這場(chǎng)時(shí)長(zhǎng)僅為三分鐘的舞蹈里,滿滿的全是非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的影子。

將“海陽秧歌”中的動(dòng)作和“踩高蹺”的舞蹈技藝揉于學(xué)齡前幼兒舞蹈動(dòng)作中是這場(chǎng)演出最大的亮點(diǎn),而創(chuàng)作靈感來自于80年代的海陽大秧歌。據(jù)張蔭松介紹,海陽大秧歌是一種集歌、舞、戲于一體的民間藝術(shù)形式,是國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn),“80年代以前的大秧歌都是踩著高蹺進(jìn)行表演的,現(xiàn)在已經(jīng)很少見了。”

在央視春晚舞臺(tái)上,八十年代的高蹺秧歌被創(chuàng)新性還原,節(jié)目在保留濃郁民族特色的同時(shí),又添加了獨(dú)特新穎的表現(xiàn)形式,充滿傳統(tǒng)舞蹈的魅力和天真活潑的童趣,在當(dāng)晚所有的舞蹈類節(jié)目中脫穎而出,實(shí)現(xiàn)收視第一的好成績(jī)。

上下數(shù)百載 非遺文化代代延

臺(tái)前三分鐘的精彩演出,背后卻是煙臺(tái)非遺工作者們數(shù)百載的堅(jiān)守傳承。

海陽大秧歌是國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn),有著近600年的歷史,能讓大秧歌從鄉(xiāng)村民間“扭”到全國(guó)性舞臺(tái),離不開像張蔭松一樣堅(jiān)守在文化傳承一線的非遺工作者們。

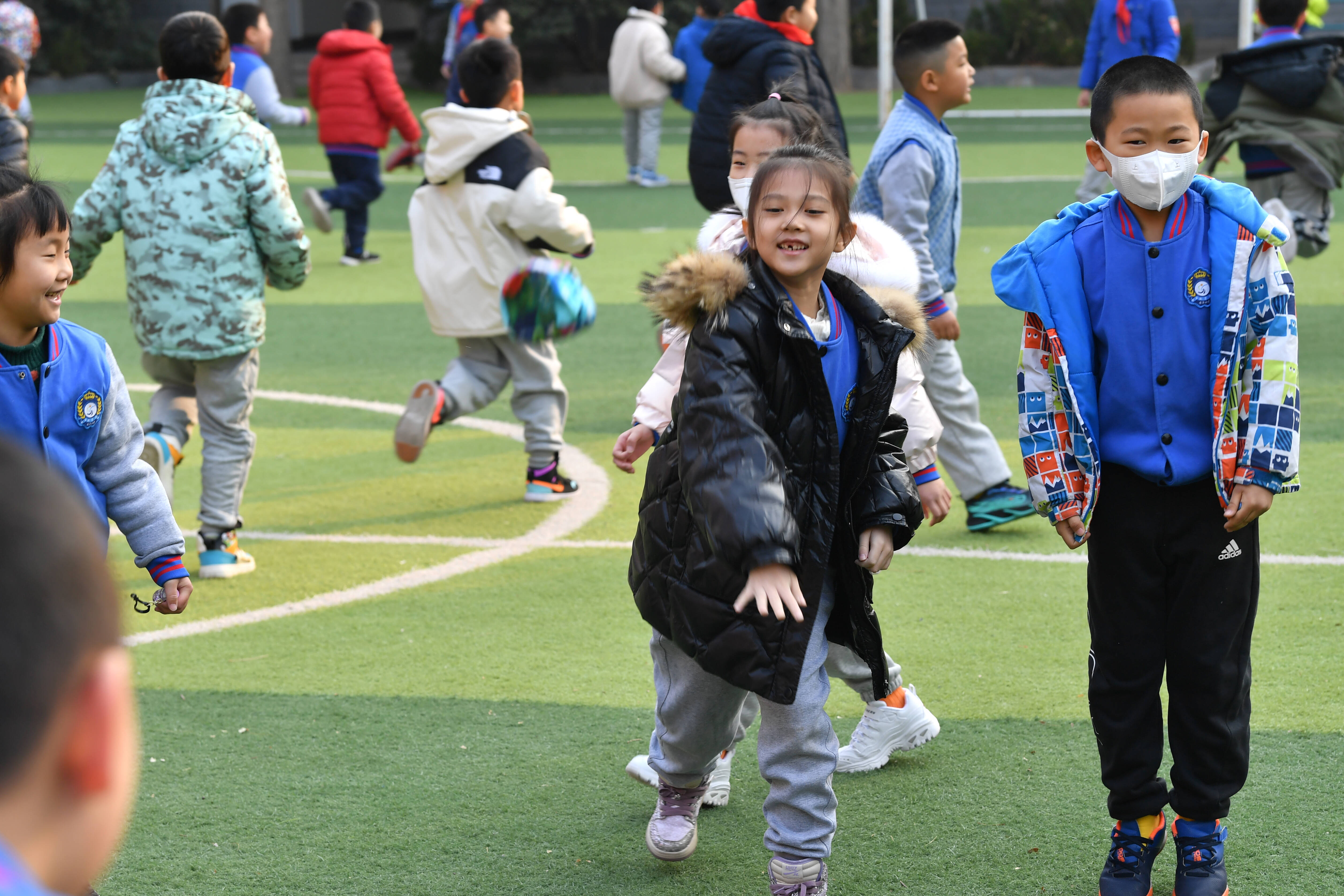

1994年,時(shí)任煙臺(tái)市文化館館長(zhǎng)的張蔭松,便秉持傳統(tǒng)文化“從小娃娃抓起”的理念,在招遠(yuǎn)實(shí)驗(yàn)幼兒園設(shè)立了特色民族文化傳承課程,開始教孩子們踩高蹺、學(xué)剪紙、練民族舞蹈,引導(dǎo)孩子們自覺成為非遺傳統(tǒng)文化的保護(hù)者、傳承者、創(chuàng)新者。

數(shù)十年來,張蔭松為了弘揚(yáng)非遺文化,守住精神根脈,常常深入鄉(xiāng)村民間,致力于傳統(tǒng)民族文化的挖掘、整理、發(fā)展研究和教學(xué)工作,將文化傳承的種子播進(jìn)一個(gè)個(gè)幼小孩子的心里,在他的努力下,海陽大秧歌已經(jīng)成為全國(guó)藝術(shù)院校的必修教材,真正讓這個(gè)民間藝術(shù)登上了大雅之堂。

2013年,煙臺(tái)市文化館原創(chuàng)非遺少兒舞蹈《我和爺爺踩高蹺》(又名《爺爺教我踩高蹺》)獲得了第十屆中國(guó)藝術(shù)節(jié)“群星獎(jiǎng)”。十年后的今天,該作品以煙臺(tái)原創(chuàng)且獨(dú)立表演的形式登上了央視春晚的舞臺(tái),收視率位居舞蹈類節(jié)目首位,這既是煙臺(tái)市非遺保護(hù)傳承的最佳體現(xiàn),也是煙臺(tái)市群眾藝術(shù)創(chuàng)作碩果的展現(xiàn)。

張蔭松認(rèn)為,傳承是非遺保護(hù)最為重要的一環(huán),“傳統(tǒng)文化必須要傳承,就像節(jié)目里爺爺帶著踩高蹺,奶奶教著蒸花饃,老帶小,才能讓傳統(tǒng)文化代代相傳,不斷涌現(xiàn)出新的生命力。”

傳承數(shù)千年 傳統(tǒng)文化煥發(fā)新活力

煙臺(tái)歷史悠久,是中國(guó)古代早期文化發(fā)祥地之一,是國(guó)家歷史文化名城,細(xì)觀煙臺(tái)文化事業(yè)發(fā)展,一場(chǎng)關(guān)于非遺賦能美好生活的工作正在大力推進(jìn)著。

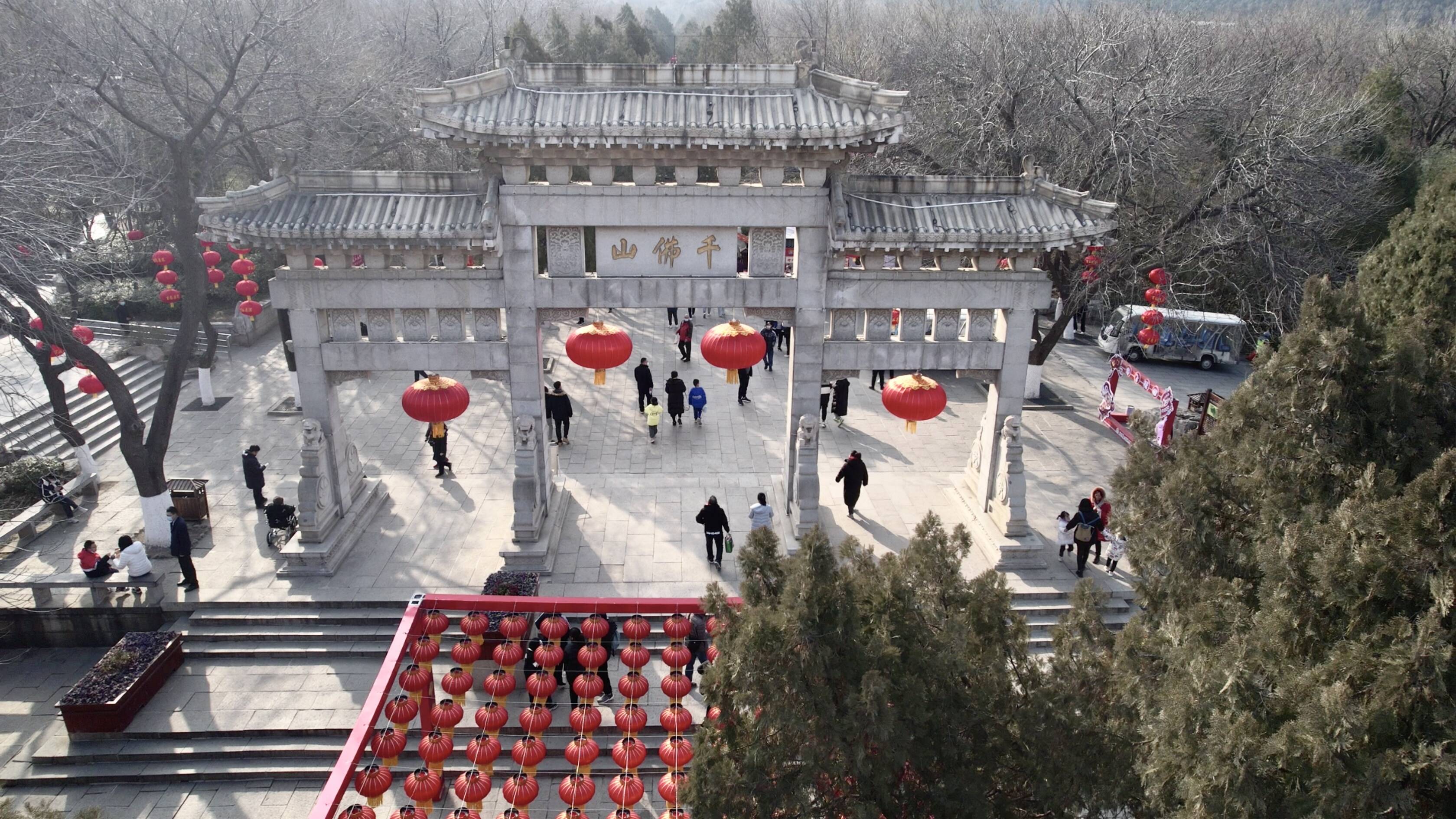

就在四天前,山東手造煙臺(tái)綜合展示中心開放,九大類千余件實(shí)物展品面向社會(huì)免費(fèi)開放。一時(shí)間,煙臺(tái)手造、非遺傳承、沉浸劇場(chǎng)成為市民游客熱議的話題。

春節(jié)期間,“文化大集”在各個(gè)縣市區(qū)開得如火如荼,每個(gè)城市都將自己的“頂流”產(chǎn)品拿了出來,海陽大秧歌、藍(lán)關(guān)戲、膠東大鼓、長(zhǎng)島漁號(hào)、螳螂拳、萊州草辮、煙臺(tái)剪紙……這些國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)承載著數(shù)百上千年的時(shí)代精神,襯托著這座城市的人文底蘊(yùn),也訴說著文化傳承的意義。

正是得益于煙臺(tái)市委市政府有力的非遺保護(hù)政策、煙臺(tái)市豐厚的文化底蘊(yùn)支撐、大批非遺工作者的一線堅(jiān)守,才讓《我和爺爺踩高蹺》這場(chǎng)表演取得舉世矚目的成績(jī),也成功讓煙臺(tái)非遺文化“火”了一把。

文化傳承沒有終點(diǎn),在非遺傳承與保護(hù)的路上,煙臺(tái)市始終堅(jiān)持把傳統(tǒng)文化這座寶藏挖掘得更深、保護(hù)得更好,讓傳承應(yīng)用性更強(qiáng),真正摸準(zhǔn)了文化發(fā)展脈搏,握準(zhǔn)了文化傳承的“金鑰匙”,讓傳統(tǒng)文化煥發(fā)出新活力。

想爆料?請(qǐng)登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

奏響 “奮進(jìn)曲”!青島建筑工地迎來節(jié)后“復(fù)工潮”

- 據(jù)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局最新摸底數(shù)據(jù)顯示,青島市應(yīng)復(fù)工1700個(gè)房屋建筑工地,截至本周末全市計(jì)劃復(fù)工房屋建筑工地1191個(gè),復(fù)工率將達(dá)到65%。[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2023-02-06

青島市市立醫(yī)院:拍拍“灰塵” 抖擻精神 “消化人”重返專科“主戰(zhàn)場(chǎng)”

- 壬寅虎年歲末,青島市立醫(yī)院東院消化內(nèi)一科服從全員統(tǒng)籌,關(guān)閉科室,所有醫(yī)生整建制支援急診,護(hù)士分散支援發(fā)熱門診、急診、ICU、呼吸科最...[詳細(xì)]

- 大眾網(wǎng) 2023-02-06

山東四部門派發(fā)政策“禮包”

- 導(dǎo)報(bào)訊2月6日,山東省工信廳等4部門聯(lián)合舉辦省政府新聞發(fā)布會(huì),介紹全面服務(wù)企業(yè)開工復(fù)產(chǎn),加力推動(dòng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展情況。據(jù)山東省發(fā)改委總...[詳細(xì)]

- 經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) 2023-02-06

基金重倉魯股藏投資密碼

- ◆導(dǎo)報(bào)記者時(shí)超實(shí)習(xí)生劉曉羽濟(jì)南報(bào)道隨著公募基金2022年四季度報(bào)告披露的收官,基金重倉股名單也完整地展現(xiàn)在投資者面前。魯股方面也有不少...[詳細(xì)]

- 經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) 2023-02-06

擴(kuò)內(nèi)需加力提效,山東“穩(wěn)進(jìn)”再出發(fā)

- 以重大項(xiàng)目為抓手,切實(shí)找準(zhǔn)投資調(diào)控的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和重點(diǎn)領(lǐng)域集中發(fā)力,實(shí)現(xiàn)了有效投資對(duì)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)力拉動(dòng)2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之...[詳細(xì)]

- 經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) 2023-02-06

暖心! 女孩突發(fā)疾病 “的姐”緊急送醫(yī)

- 2月1日凌晨1點(diǎn)左右,夜深人靜的街道上路燈灑下泛黃的光暈,大地公司魯ADF7677號(hào)出租車駕駛員卜慶連師傅在忙碌了一天之后準(zhǔn)備收車回家。當(dāng)行...[詳細(xì)]

- 中國(guó)山東網(wǎng) 2023-02-06

山東移動(dòng):有溫度的滿分服務(wù) “走新”更“走心”

- 中國(guó)山東網(wǎng)-感知山東2月6日訊。作為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“主力軍”,山東移動(dòng)以“10分滿意”為目標(biāo),積極探索數(shù)字化服務(wù)新模式,持續(xù)提升服...[詳細(xì)]

- 中國(guó)山東網(wǎng) 2023-02-06

互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則,煙臺(tái)銀行被罰款35萬元

- 2月2日,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)煙臺(tái)監(jiān)管分局發(fā)布了一張罰單劍指煙臺(tái)銀行股份有限公司,主要負(fù)責(zé)人為于倩。罰單顯示,煙臺(tái)銀行股份有限公司的主要違法...[詳細(xì)]

- 半島新聞客戶端 2023-02-06

緣聚山海 建功煙臺(tái) 市總工會(huì)舉辦元宵節(jié)青年職工聯(lián)誼活動(dòng)

- 膠東在線2月6日訊。為吸引更多青年人才愛上煙臺(tái)、扎根煙臺(tái),2月5日,煙臺(tái)市總工會(huì)在工人文化宮廣場(chǎng)開展了以“愛在山海遇見幸福”煙臺(tái)青年職...[詳細(xì)]

- 膠東在線 2023-02-06

16支隊(duì)伍集結(jié)完畢 2022年全國(guó)體育傳統(tǒng)學(xué)校籃球聯(lián)賽(高中組)女子組決賽將于7日開打

- 膠東在線2月6日訊。2月6日,來自全國(guó)各地的16支代表隊(duì),共計(jì)300余名領(lǐng)隊(duì)、教練、運(yùn)動(dòng)員在煙臺(tái)黃渤海新區(qū)格爾麗都酒店籃球館集結(jié),為即將開...[詳細(xì)]

- 膠東在線 2023-02-06

煙臺(tái)銀行各黨支部開展元宵節(jié)系列主題活動(dòng)

- 為增添節(jié)日氣氛,弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化,煙臺(tái)銀行各黨支部組織開展了主題鮮明、形式多樣的元宵節(jié)系列主題活動(dòng)。既具有娛樂性,又具有知識(shí)性,受到客...[詳細(xì)]

- 膠東在線 2023-02-06

42名優(yōu)秀企業(yè)家受表彰,青島上市及擬上市公司優(yōu)秀企業(yè)家超五成

- 2月4日,青島召開全市大會(huì)隆重表彰2022年度青島市優(yōu)秀企業(yè)家,2名“青島市杰出企業(yè)家”、10名“青島市行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)家”、30名“青島市優(yōu)秀...[詳細(xì)]

- 半島新聞客戶端 2023-02-06

山東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)煙臺(tái)片區(qū):RCEP紅利強(qiáng)化日韓區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作

- 山東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)煙臺(tái)片區(qū)毗鄰日韓、一衣帶水,是距離日韓最近的自貿(mào)片區(qū)之一,強(qiáng)化中日韓區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作是煙臺(tái)片區(qū)建設(shè)的重要特色和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。...[詳細(xì)]

- 大小新聞客戶端 2023-02-06