新春走基層丨山東陽信:牛人 牛村 牛產業(yè)

來源:新華社

2021-02-09 08:22:02

原標題:新春走基層丨山東陽信:牛人 牛村 牛產業(yè)

來源:新華社

新華社濟南2月8日電(記者邵琨)下午三點半,剛送走一批客戶,大營村黨支部書記馮玉在就趕緊回到辦公室。快過年了,村干部在等著和他商量給村民發(fā)福利的事情。

“80歲以上的每人500塊錢,70歲以上的每人300塊錢……咋樣?”他問道。“還有當老師的。今年村里還有得大病的,也別落下。”村委會成員提醒說。

每年春節(jié)臨近,大營村都有一筆支出給村里人發(fā)福利。“今年大概三萬六千元。”馮玉在說。

在以前,這是難以想象的。山東省陽信縣有15個少數民族村,肉牛養(yǎng)殖是村民的主要收入來源,但養(yǎng)殖規(guī)模小、養(yǎng)殖水平不高、銷路不暢,好幾個村陷入貧困。大營村870人,其中貧困人口150人。

“越窮事兒越多。”馮玉在說。“誰家少得了一分,誰家多占了一點兒,都是雞毛蒜皮的小事情,可有些人甚至耍無賴。”

臟亂差、上訪戶多,是當年大營村給外來人留下的第一印象。那時候,大營村的姑娘都嫁到別的村去了,村里的小伙兒卻娶不來媳婦。

2009年,在北京從事肉牛銷售的馮玉在,已在全國肉牛銷售市場上小有名氣。他回到家鄉(xiāng)大營村,成立山東借箭牛業(yè)發(fā)展有限公司,幫群眾解決賣牛難的問題。

幾年后,村里養(yǎng)殖的肉牛銷路問題逐漸解決。2011年擔任村黨支部書記后,在上級政策幫扶下,馮玉在先后幫村里修路、安裝路燈、挖排水溝。

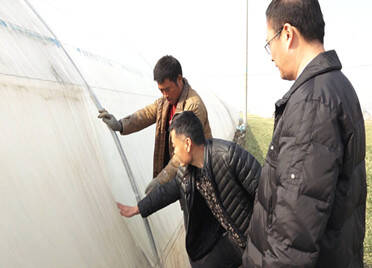

基礎設施好了,村里的產業(yè)該發(fā)展了。“首先就要改變養(yǎng)殖習慣,在專門的地方養(yǎng)。過去,我們村人畜混居現象嚴重,家里味道很大。”馮玉在說。

農歷臘月二十六,在村頭的集中養(yǎng)殖小區(qū)里,一排排牛舍整齊劃一,一頭頭黑牛在悠閑地吃著草料。搬入養(yǎng)殖小區(qū)的楊丙健從在自家院子里養(yǎng)十幾頭牛的規(guī)模,發(fā)展到如今的100多頭。他說:“現在整個養(yǎng)殖小區(qū)有3000多頭牛。”

“規(guī)模上來了,貸款也容易了。村里的牛事業(yè)帶動周邊好幾個村呢。飼料、疫苗、獸醫(yī)、裝卸工等等,一個電話很快就會來。”楊丙健說。

養(yǎng)殖規(guī)模上來了,肉牛的糞污處理成了難題。不久前,大營村集體經濟合作社引進了國家“千人計劃”人才,利用畜禽糞便生產有機肥。

在陽信五色土生物科技肥業(yè)公司,一袋袋有機肥整齊碼放,工人駕駛著鏟車將肥料運到小卡車上。“現在正是農民準備肥料的時節(jié),每天都賣好幾噸。”馮玉在說。

幾天前,楊丙健剛賣了20頭牛。記者問他今年收入怎么樣?他謙虛地擺擺手說:“沒幾個錢。”

“一頭牛最少賺2000元,再加上飼草料,今年少說也掙了100萬元。錢賺沒賺到咱不知道,反正在城里最貴的小區(qū)買了房子,還有小汽車。”馮玉在馬上給他揭了底。

楊丙健說:“去年行情更好,一頭牛就能賺5000元。我們養(yǎng)殖戶高興地都快蹦起來了,村里人走路都帶風。”

這幾年,大營村利用土地和上級扶持資金等入股借箭牛業(yè),采取“保底收益+入股分紅”的模式。大營村每年村集體保底收入10萬元。村集體不僅承擔了村民的衛(wèi)生費,還在村里倡導尊師重教。“村里有17個老師,每年村集體都給他們發(fā)福利,還給考上大學的孩子每人贊助1000元。”馮玉在說。

大營村村民的養(yǎng)牛事業(yè)搞好了,村里的矛盾大大減少。“村里人人都琢磨著怎么能把牛產業(yè)做得更大,誰還有心思糾結那些雞毛蒜皮。”

這些年,大營村村民穿著打扮也講究起來。“出門穿皮鞋,開小汽車,誰能瞧不起咱養(yǎng)牛的?”楊丙健說。

“現在村里主要是屠宰加工、精細分割。來年就有深加工項目,下次你來的時候,村里就有自己加工的牛肉食品了。”馮玉在說。(完)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

“齊”心“魯”力|新春走基層 “齊魯號”歐亞班列迎來新年“開門紅”

- 新華社照片,濟南,2021年2月8日。2月8日拍攝的即將發(fā)出的“齊魯號”歐亞班列集裝箱(無人機照片)。2月8日,工作人員組織“齊魯號”歐亞班...[詳細]

- 新華社 2021-02-09

山東聚焦教育領域痛點、堵點、難點,讓適齡兒童“幼有所育”

- 山東聚焦教育領域痛點、堵點、難點,讓適齡兒童“幼有所育”——。“這是我的新學校,漂亮吧。“學校幼小一體化,現有14個教學班,在校學生...[詳細]

- 大眾報業(yè)·大眾日報 2021-02-09

改革攻堅看行動|做好“人”的文章,開發(fā)區(qū)體制機制改革深度調研(上)

- 做好“人”的文章——開發(fā)區(qū)體制機制改革深度調研(上)■編者按“堅定不移推進改革開放,重點領域制度創(chuàng)新實現重大突破。人員能進能出,崗...[詳細]

- 大眾報業(yè)·大眾日報 2021-02-09

山東:能源轉型加速推進節(jié)能降耗成效顯著

- 從發(fā)電裝機容量看,2020年末,太陽能、風能、核能、生物質能、水能等新能源和可再生能源發(fā)電裝機容量為4791.2萬千瓦,比2015年末增長3.3倍...[詳細]

- 大眾日報 2021-02-09

2020年山東綜合保稅區(qū)進出口破2500億元

- 據海關統(tǒng)計,2020年,山東綜合保稅區(qū)共實現進出口2522.7億元,同比增長25.5%,遠高于山東外貿平均增速。青島海關相關負責人介紹,目前增值...[詳細]

- 大眾日報 2021-02-09

2020年山東共發(fā)行政府債券4500億余元

- 近日,記者從省財政廳獲悉,2020年山東共發(fā)行政府債券4500.2億元。其中,新增債券3410.08億元,再融資債券1090.12億元。新增債券中,一般債...[詳細]

- 大眾日報 2021-02-09

山東住建系統(tǒng):全面排查整治各類安全隱患

- 山東省住房城鄉(xiāng)建設廳近日印發(fā)《關于全省住建系統(tǒng)做好就地過年服務保障和安全穩(wěn)定工作的通知》,就統(tǒng)籌抓好春節(jié)期間住建系統(tǒng)疫情防控、安全...[詳細]

- 大眾日報 2021-02-09

山東首家兒童專業(yè)視知覺訓練中心在濟南啟用

- 2月7日,濟南華視眼科醫(yī)院視知覺訓練中心開診。據悉,該中心以斜視、弱視康復訓練為主,結合先進的眼視光設備及近視防控服務,填補了山東省...[詳細]

- 大眾網 2021-02-08

最高獎勵2000萬元!青島城陽區(qū)出臺九條政策扶持電商產業(yè)發(fā)展

- 為進一步優(yōu)化電商產業(yè)發(fā)展環(huán)境,順應需求、搶抓新一輪經濟機遇,城陽區(qū)學習借鑒杭州、廣州等先進經驗,近期先后制定出臺《青島市城陽區(qū)促進...[詳細]

- 大眾日報 2021-02-08

2020年山東省工商聯(lián)系統(tǒng)為幫扶貧困村累計投入12.4億元

- 2月8日,山東省工商聯(lián)、山東省總商會向山東企業(yè)家和在異鄉(xiāng)山東籍企業(yè)家發(fā)出慰問信,表示作為山東優(yōu)秀兒女,他們在全球各地艱苦創(chuàng)業(yè)、團結拼...[詳細]

- 大眾網 2021-02-08

濟南出臺新規(guī)避免“門打架”新房戶門外開范圍至少要留足1.2米

- [詳細]

- 濟南日報 2021-02-08

打造黃河“綠芯”——濟南黃河沿線將建多個山體公園

- [詳細]

- 濟南日報 2021-02-08

德州市疾控中心新春健康提示

- 春節(jié)是我國最重要的傳統(tǒng)節(jié)日,隨著春運的到來,人員流動較為頻繁,易造成新冠肺炎等呼吸道傳染病傳播。德州市疾控中心提醒大家,在享受歡樂...[詳細]

- 光明網 2021-02-08