濟南首屆黃河入海口生態葬,另一種形式的“入土為安”

來源:舜網

2018-04-30 08:19:04

為紀念老一輩革命家簽名火葬62周年,濟南的逝者也可以在家門口以滔滔黃河水為紐帶,魂歸大海了。

4月27日下午,30位逝者的家屬在黃河濟南段舉行共祭儀式后起靈赴東營,28日上午在東營市孤東海岸碼頭登船進入指定海域,完成了海葬儀式。這是濟南首屆黃河入海口生態葬。

從黃河岸邊到渤海之灣

27日下午,由濟南市民政局主辦,濟南市蓮花山殯儀館承辦的濟南市首屆“黃河入海口生態葬”共祭儀式在黃河濟南段濼口附近舉行。首批參與黃河入海口生態葬的30名逝者家屬以及山東省民政廳、濟南市民政局等單位的有關領導參加了活動。宣讀祭文、向逝者鞠躬致意后,全體人員到象征“九曲黃河”的沙土模型前,向逝者敬獻鮮花。隨后,逝者家屬分團體和自駕兩種方式,向東營市進發。

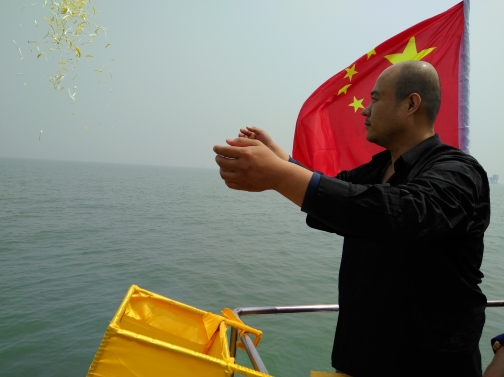

28日早上,逝者家屬在東營市孤東海岸碼頭集合,手捧骨灰壇登船,向入海口方向駛去。駛入指定海域后,家屬們分批次到甲板上進行落葬儀式。播放祭文后,家屬通過安置在船身兩側的落葬通道,將由雞蛋液制成的可降解骨灰包落入海中,隨后向大海拋撒花瓣,與逝去的親人告別。整個過程莊嚴有序,家屬們或痛哭失聲,或黯然落淚。

記者了解到,此次參加活動的30位逝者中,既有剛離世的,也有一直寄存在革命烈士陵園和濟南市殯儀館,移靈落葬的。濟南市蓮花山殯儀館館長柳海濤介紹說,這項活動自前期啟動后,山東省民政廳相關網站及濟南市七家殯儀館、烈士陵園等機構共收到150位逝者家屬報名,接下來將分批安排赴東營黃河口海葬。

新舊觀念仍有沖突開明思想引領風氣

柴建中的父親柴鳳水今年3月去世,老人生前與老伴商定并立下遺囑,希望能夠魂歸黃河。“我父親在德州長大,后來到蘭州當兵,然后回到濟南,一輩子沒離開黃河邊。”柴建中說,家族在禹城老家有祖墳,老家的人還不能接受,為了父親葬在黃河的事,把老家的親戚都得罪了,但他和家人尊重父親的選擇,也堅持自己的理念。“我母親是學醫的,她將來打算捐獻遺體。”說到日后的祭奠方式,他也表示不必過于拘泥形式,“平時在家門口也可以祭奠,大的節點可能再來海邊。”

濟南人的黃河情結另一種形式的“入土為安”

黃河是中華民族的母親河,黃河中下游地區是中華文明的發祥地。濟南位于黃河下游,黃河穿城而過,全長183公里。黃河自東營市墾利縣黃河口鎮匯入渤海,入海時黃藍涇渭分明,受泥沙沖擊每年造陸200公頃,被譽為“共和國最年輕的土地”,演繹著真實的“滄海桑田”。

濟南人一直以來具有濃厚的“黃河情結”,黃河是濟南連接大海的紐帶,承載了幾千年的齊魯文明。濟南城市發展建設規劃正式提出濟南已步入“黃河時代”。濟南市民政局副局長杜紅波表示,“黃河生態葬”的開展符合濟南市民實際情況,方便市民以黃河為寄托祭掃親人、寄托哀思,有利于促進移風易俗,倡樹文明新風。

“骨灰撒在入海口處,隨著潮起潮落,混雜著黃河自源頭一路裹挾下來的泥沙,沉積落下,實際上最終也是一種‘入土為安’。”蓮花山殯儀館工作人員介紹說。

據了解,濟南市蓮花山殯儀館作為我市海葬定點服務單位,將在館內祭掃廣場設立祭奠標志物,并在黃河沿岸濟南段設立相關標志物。今后,蓮花山殯儀館將常態化接受“黃河入海口生態葬”報名,并在每年4月至10月分批次組織赴東營海葬。咨詢電話:0531—88891593。

不僅生態環保還有4000元補貼

根據市民政局、文明辦、財政局聯合下發的《關于生態葬實施獎補政策的通知》,2018年4月1日至2023年3月31日,將對全市生態葬實施獎補政策,對選擇生態葬的具有濟南市戶籍和居住證的亡故居民,自2018年1月1日以后亡故的進行4000元至1000元不等的獎補。其中,骨灰撒散或將骨灰全部撒入海、河等,獎補4000元。

新聞鏈接:

節地生態安葬,就是以節約資源、保護環境為價值導向,鼓勵和引導人們采用樹葬、海葬、深埋、格位存放等不占或少占土地、少耗資源、少使用不可降解材料的方式安葬骨灰或遺體,使安葬活動更好地促進人與自然和諧發展。實踐證明,推行節地生態安葬是減輕群眾負擔,保障基本安葬需求的重要途徑;是移風易俗,弘揚社會主義核心價值觀的重要舉措;是促進生態文明建設,造福當代和子孫后代的必然要求。

(舜網)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

在BRT見到站務員就“哭鼻子” 老人這是咋了?

- 4月26日下午,在北全福BRT站臺,有位老人在投幣口徘徊,站務員鄭方園感覺哪里不對勁兒,趕忙走上前詢問。鄭方園趕緊撥通了紙條上的電話,接...[詳細]

- 無線濟南 2018-04-30

“師傅您好” “您好徒弟” 公交線上的勞動者故事就開始了

- 李濤,K131路五星級駕駛員,今年33歲,公交駕駛工作已經10年時間了。李光超,25歲,濟南公交三分公司五隊實習駕駛員。[詳細]

- 無線濟南 2018-04-30

從葫蘆到臉譜 這項傳承200年的濟南絕技您知道嗎?

- “藍臉的竇爾敦盜御馬,紅臉的關公戰長沙……”這首《唱臉譜》相信不少人都能唱上幾句,這唱的就是京劇臉譜。近日,記者采訪了濟南侯氏社火...[詳細]

- 無線濟南 2018-04-30

青島紅島高鐵站挺起“鋼脊梁”,計劃年底竣工

- 青島新聞網記者26日下午從紅島高鐵站項目現場獲悉,目前,主站房鋼結構已完成70%,地鐵通廊層正在進行機電及裝飾裝修施工,金屬屋面正在進...[詳細]

- 青島新聞網 2018-04-30

最低1550元!山東公布最低工資標準,附各市具體標準

- 齊魯晚報·齊魯壹點記者了解到,日前,山東省政府公布全省最低工資標準,調整后的全省月最低工資標準為1910元、1730元、1550元;小時最低工...[詳細]

- 齊魯壹點 2018-04-30

1分鐘337顆 “功夫王”手劈核桃破世界紀錄

- 2018年4月29日,廣東佛山,黎偉軍的拳頭快速地劈向核桃,“咋咋咋”的碎裂聲此起彼伏,鐵拳所過之處,核桃均化成碎屑,飛濺出來的殘殼甚至...[詳細]

- 山東24小時 2018-04-30

花香百米長卷!青少年繪畫展亮相首屆青島花博會(圖)

- ?活動現場青島新聞網4月29日訊(記者。于舜)今天上午,首屆青島花卉博覽會暨第十五屆青島枯桃花會節開啟第二日,“花香百米長卷,開啟美...[詳細]

- 青島新聞網 2018-04-30

小長假首日3.47萬人爬嶗山 預計4.30達到納客量高峰

- 美麗的太清游覽區水清如鏡(供圖。王晶晶)五一小長假的第一天,嶗山游客服務中心里游客熙熙攘攘。[詳細]

- 青島新聞網 2018-04-30

飛行簽派員用不把桿,靠打電話就能“開”飛機?

- 眾所周知,民航飛行員通過操縱桿駕駛飛機,但你可能不知道還有一批“不把桿的飛行員”,他們就是飛行簽派員。作為航班運行的“大腦”,簽派...[詳細]

- 齊魯壹點 2018-04-30

奧運大展、新編演出,這個五一過個文藝假期

- 五一小長假,可以選擇詩和遠方,也可以在家門口欣賞藝術展覽和文化演出。今年五一期間省城的各大場館、劇院精心推出了一系列豐富多彩的文化...[詳細]

- 屬娛你 2018-04-30

小長假首日長途站送客5萬人次 省內中長途客流成主力軍

- 五一小長假的第一天,長途汽車站迎來了旅客出行的高峰。同時,天氣晴好進一步帶動了來青旅游客流的增長。[詳細]

- 青島新聞網 2018-04-30

愛老如親 老年公寓54歲男護理員陪40多位老人度晚年

- “王大爺,今天我們吃鲅魚餡的餃子,現在是青島的鲅魚可鮮了……”看著偏癱在床的94歲高齡老人,男護理員王貴有念叨著,而老人唯一的回應就...[詳細]

- 青島早報 2018-04-30

濟南老商埠區挺冷清,僅距2km和趵突泉等地冷熱兩重天

- “五一”小長假第一天,在距離趵突泉公園僅2公里的濟南老商埠區,鮮見游客。但是在經二路郵電大樓,這一保存較好的近代建筑前,很多外地游客卻...[詳細]

- 齊魯壹點 2018-04-30

網友評論僅供網友表達個人看法,并不表明齊魯網同意其觀點或證實其描述我來說兩句