齊魯網(wǎng)·閃電新聞1月11日訊 1月11日,英國《自然》雜志(Nature)刊發(fā)中外科學(xué)家的合作研究成果,首次揭示巨猿(Gigantopithecus)絕滅之謎。研究顯示,這個有史以來體型最大的靈長類動物在距今20萬-30萬年前,因難以適應(yīng)中更新世后期劇烈的環(huán)境變化,在我國華南地區(qū)最終走向絕滅。山東大學(xué)文化遺產(chǎn)研究院教授王偉為文章共同通訊作者,副研究員廖衛(wèi)為文章共同作者。

本研究是王偉教授團隊自2019年在《自然》雜志報道巨猿古蛋白質(zhì)組學(xué)研究成果之后,取得的又一項突破性研究進展,也是跨國際跨學(xué)科交叉融合、破解巨猿絕滅之謎的突破性成果。

步氏巨猿面部復(fù)原圖(Garcia / Joannes-Boyau 繪制)

中國南方發(fā)現(xiàn)的大量化石材料表明,步氏巨猿(Gigantopithecus blacki)曾是地球上最大的猿類,其身高可達3米,體重250千克;在距今200萬年以來的絕大部分時間里,漫步在從重慶巫山至海南島的大片區(qū)域。有關(guān)巨猿的起源與演化之謎,長久以來令古人類學(xué)家著迷。

步氏巨猿生活場景復(fù)原圖(Garcia / Joannes-Boyau 繪制)

解開步氏巨猿絕滅之謎的多重決定性證據(jù),來自一項錯綜復(fù)雜的多學(xué)科綜合研究。為了更加全面、有針對性地搜集相關(guān)信息,自2015年起,由來自中國、澳大利亞、美國、德國、西班牙、南非的18家科研機構(gòu)的20位學(xué)者組成的研究團隊,從區(qū)域性視角出發(fā),在中國廣西壯族自治區(qū)調(diào)查了數(shù)百處洞穴化石地點,并從中選取了22處進行樣品采集,不僅包括11處產(chǎn)出步氏巨猿化石的地點,還包括11處時代較晚未產(chǎn)出步氏巨猿化石的地點。

在此基礎(chǔ)上,研究團隊將6種獨立的測年技術(shù)應(yīng)用于含化石堆積物和化石本身,總共獲得157個放射測量測年結(jié)果。這些年代數(shù)據(jù)與孢粉、哺乳動物群以及牙齒穩(wěn)定同位素、微量元素、微磨痕等8個方面的分析結(jié)果相結(jié)合,全方位地展現(xiàn)了步氏巨猿絕滅的前因后果。

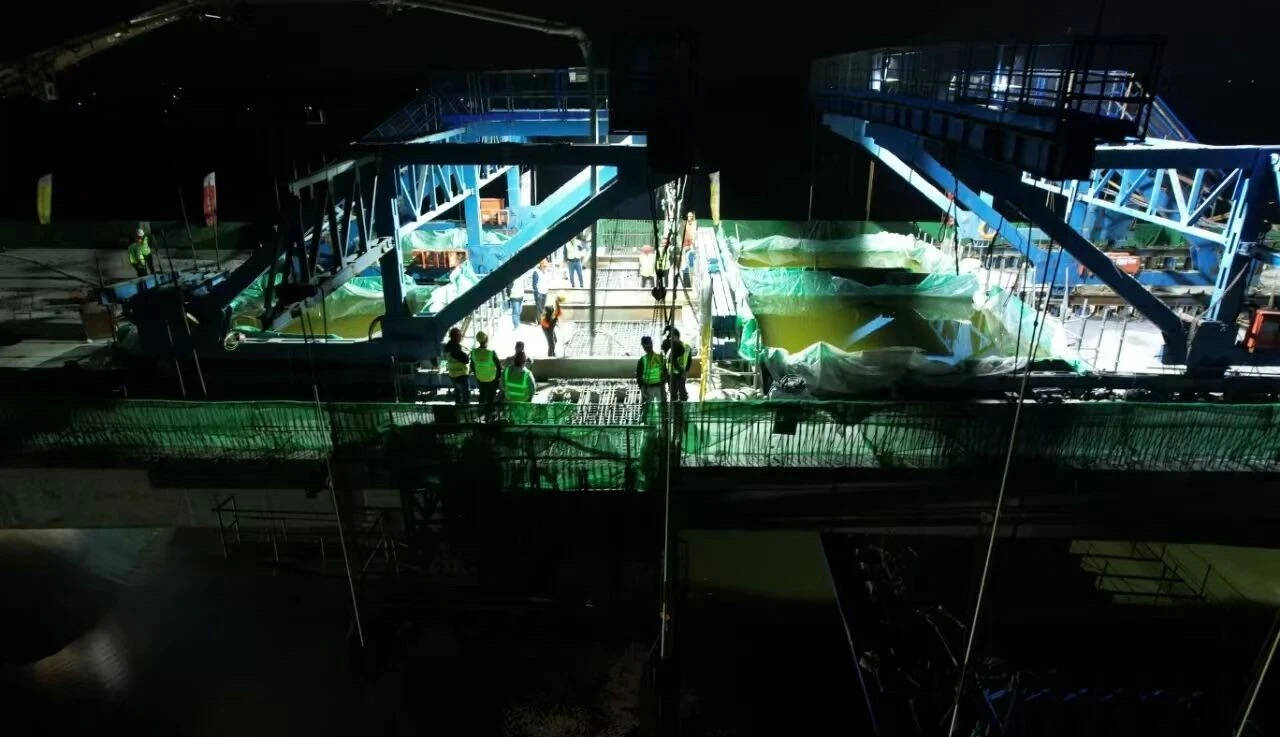

產(chǎn)出巨猿化石的喀斯特地貌景觀

本項綜合研究顯示,在步氏巨猿絕滅之前,它們在食物資源豐富且多樣的森林中盛極一時。從距今60萬-70萬年開始,由于季節(jié)性增強,環(huán)境變得更加多樣化,導(dǎo)致森林群落結(jié)構(gòu)開始發(fā)生變化。面對突如其來的環(huán)境變化,步氏巨猿在偏好食物資源匱乏的情況下,依賴少營養(yǎng)的備選食物,且食物多樣性大為減少。另外,它們的體重卻變得越來越大,活動范圍逐漸較小,種群面臨巨大的生存壓力,最終走向絕滅。

相反,與步氏巨猿處于同一棲息地的近親猩猩(Pongo),采取了更加靈活的適應(yīng)策略,通過減小體重、改變攝食行為和棲息地,得以幸存下來,至今仍生活在東南亞的熱帶叢林。