從“書架”走上“生產線” 高校科研成果如何落地生“金”?

來源:央視新聞

2024-12-30 14:55:12

“盾構機”是隧道挖掘的關鍵設備,曾被國外壟斷多年,每臺的美元售價曾達到以“億”為單位計算的級別。

多年來,我國高校科研院所和企業持續攻關,突破了一系列核心技術,成功造出了國產盾構機,售價也降到了每臺不到3000萬元人民幣。如今,全球每10臺盾構機中,就有7臺來自中國。

有了自己的科技成果,并且轉化成了實際的產品,才能打破別人的壟斷。從盾構機這樣的工業重器,到手機、掃地機器人這些日用產品,都是如此。我們的高校手中有大量的科研成果,怎樣讓它們盡快轉變成實際的技術和產品,落地生“金”呢?

落地生“金”!

加快高校科技成果轉化

在2024中國高校科技成果交易會上,2700余項科技成果集中亮相,它們是由200多所高校精心挑選的較具轉化應用價值的項目,吸引了2700多家企業參會。

天津大學精密儀器與光電子工程學院博士后 徐佳毅:學校里面其實是有很多優勢技術的,但是可能也是缺少一個這樣的平臺。

南京工業大學生物與制藥工程學院學生 馬卓駿:我們能夠了解到企業之間有哪些需求,也能在我們的科研產出上做一些升級或者改進。

據了解,此次交易會的目的不僅為了給校企雙方搭建洽談交易的平臺,更重要的是進一步推動高校科技成果轉化。專家表示,我國高校科技成果轉化的效能還有待進一步提升。

中國科技評估與成果管理研究會學術委員會主任 李志民:我們國家的大學專利的實施率,比如說好的學校能夠15%以上,不會超過20%,一般的學校可能都低于10%,發達國家至少50%左右。

中國工程院院士 潘復生:總體來說,我們國家科技成果的轉化應用效率比發達國家要低10%到30%。這個差距還是蠻大的,造成了我們科技成果的大量浪費。

中國產學研合作促進會常務副會長 雷朝滋:科技成果轉化不成現實生產力,過去老百姓買個馬桶蓋還要跑到國外去,這就是我們的悲哀。要改變這種情況,老百姓有需求,我們的科技就要創造新產品,不光是創造新產品,滿足現有需求,還要創造新需求。

高校科技成果轉化難在哪?

科技成果轉化效能不夠,影響到方方面面。幾年前有人專門跑國外去買馬桶圈,其實都跟這事有關系。目前,我國高校科技成果轉化效能有待提升,高校專利的實施率跟發達國家的差距比較大。據統計,截至2023年底,我國高校在有效期內的發明專利擁有量達79.4萬件,占專利總量的四分之一。

專利轉化率如何呢?據《2022年中國專利調查報告》顯示,2022年,我國高校發明專利實施化率為16.9%,產業化率僅為3.9%,遠低于企業發明專利產業化率的48.1%。這么多發明專利束之高閣,這么多科技成果成為擺設,這究竟是為什么?

中國產學研合作促進會常務副會長雷朝滋告訴記者,很長時間以來,高校教師申請專利可以獲得高額補貼、資助和獎勵,還可以用于職稱評定、績效獎勵,在這一政策刺激之下,高校產生了大量沒有轉化價值的“專利”。

中國產學研合作促進會常務副會長 雷朝滋:我們的專利數量相當于10個最發達國家之和,量太大,但這里面有很多專利,申請的時候就不是從轉化的目的出發的,它是為了應對學科評估、評職稱,各種各樣的考核,這些專利能不能轉化,科研人員很少考慮,比如說研究育種的,弄了一個種子出來,產量很高,但是它抗病不行,抗倒伏不行,它仍然沒法用,如果不是市場所需要的,它就很難轉化。

為改變我國高校專利“重數量輕質量”“重申請輕實施”等問題,2020年,教育部、國家知識產權局等部門專門出臺意見,要求高校停止對專利申請的資助獎勵,大幅減少并逐步取消對專利授權的獎勵,有條件的高校要開展專利申請前評估。雷朝滋告訴記者,現有的存量專利中,有相當一部分是改革前產生的“注水專利”。與此同時,我國高校科研的評價導向仍普遍存在問題。

中國產學研合作促進會常務副會長 雷朝滋:相當多的學校在考核評價導向這方面沒有做根本的改變,仍然是論文導向,評教授要多少篇論文,有多少篇是什么基金項目。相當多的高校在對老師的考核評價上,縱向橫向項目有很大差別的。縱向項目指的是來自國家財政支持的項目,橫向科研指的來自企業支持的項目,很多學校的教師同樣都拿了500萬經費回來的項目,他受到不公正的待遇,縱向項目考核的時候乘以大于一的系數,橫向項目乘以小于一的系數,而且有些地方還有一種說法,做橫向是因為沒本事拿縱向,它會影響教師和企業合作的積極性的。

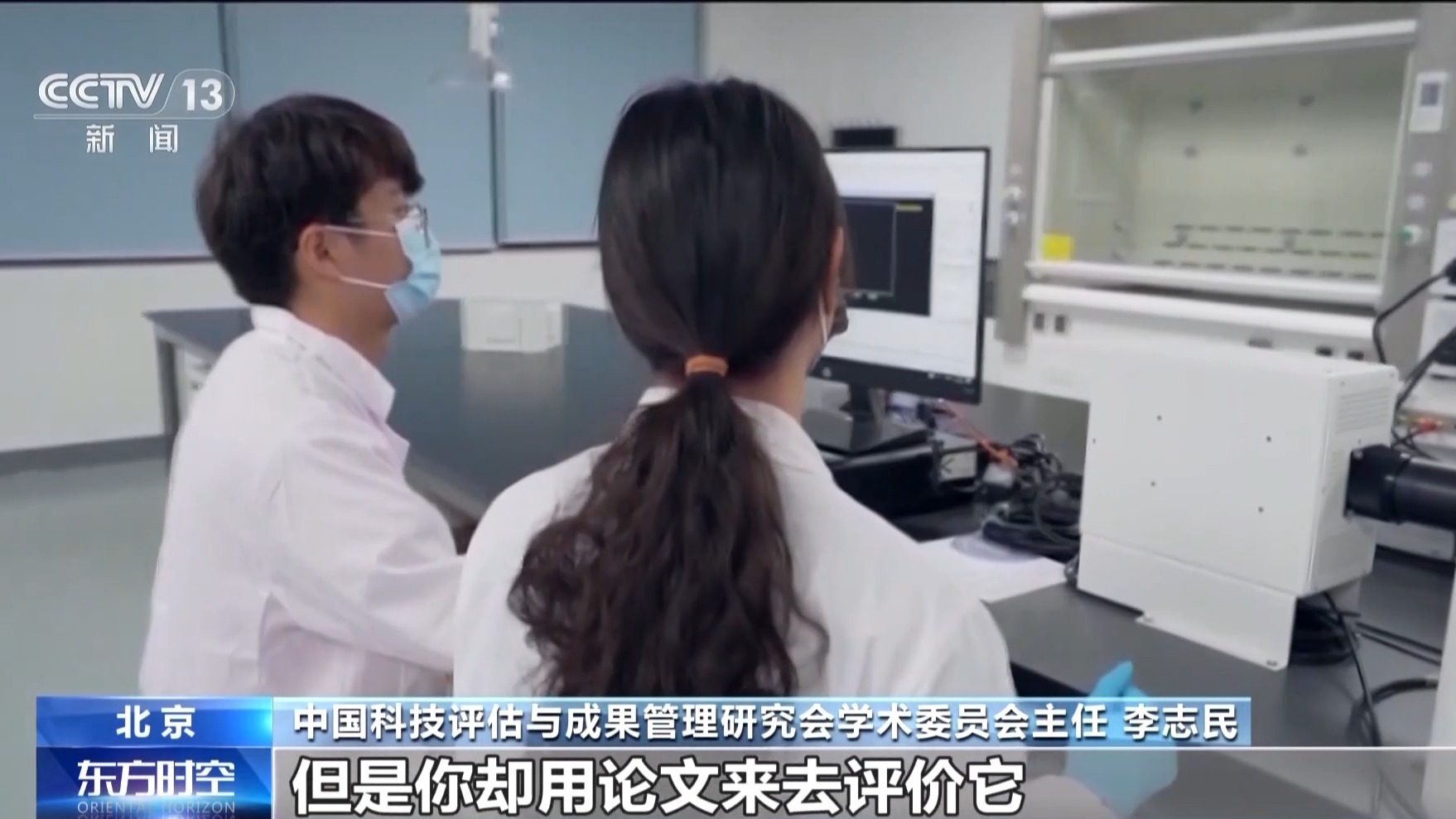

中國科技評估與成果管理研究會學術委員會主任 李志民:形成成果是要轉化的,卻用論文去評價它,論文是科研過程中的副產品,我們都把它當成主業來抓,而不是說真正解決生產實際中遇到的問題。

此外,高校科技成果轉化中,還有很多其他亟待解決的問題。

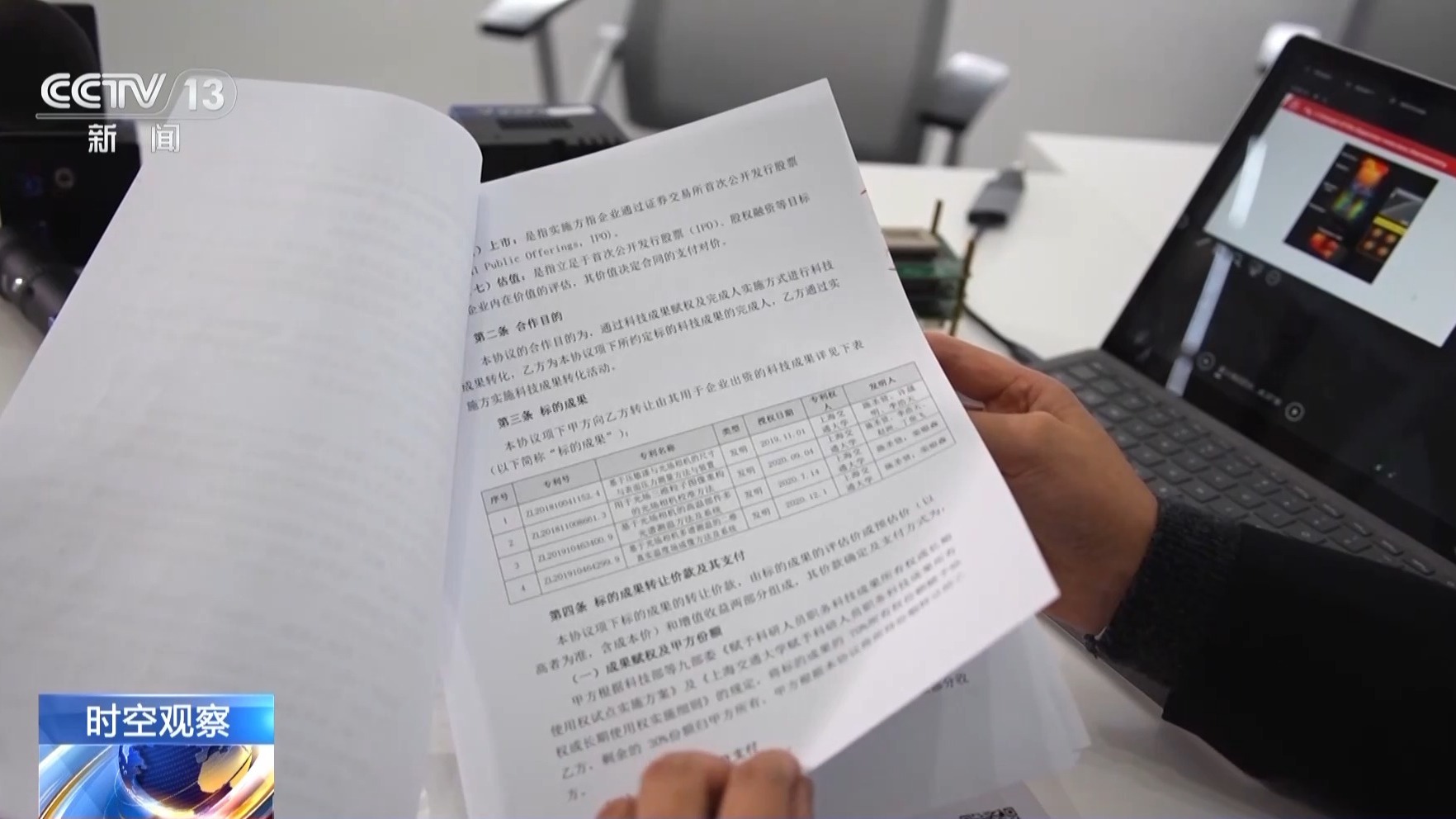

上海交通大學教授、奕目(上海)科技有限公司首席科學家 施圣賢:一些學校都有非常好的成果,也有很好的應用,但是可能大家不太敢拿出來。學校的專利其實是屬于國有資產,不可能隨隨便便拿出去轉讓,涉及國有資產的流失。

華東理工大學材料學院教師 朱正舉:我們學校往往完成的是從0到1的基礎研究,但是到產業應用需要小試中試,其實比較難走,難在誰來承擔這個成本。

解決“不能轉化”

改變科研人員考評機制

專家提到高校科技成果轉化情況不夠理想的三個原因:

第一,是對專利等科技成果的考核評價導向有問題,重數量輕質量,看重論文,導致出現很多注水專利,實際上就“不能”轉化;

第二,學校的專利其實屬于國有資產,制度上的一些約束讓人“不敢”轉化,怕涉及國有資產流失的責任;

第三,從專利到產業應用需要經歷小試中試等多個階段,每個階段都很難,都需要花錢,因此很多人不知道怎么轉化,“不會”轉化。

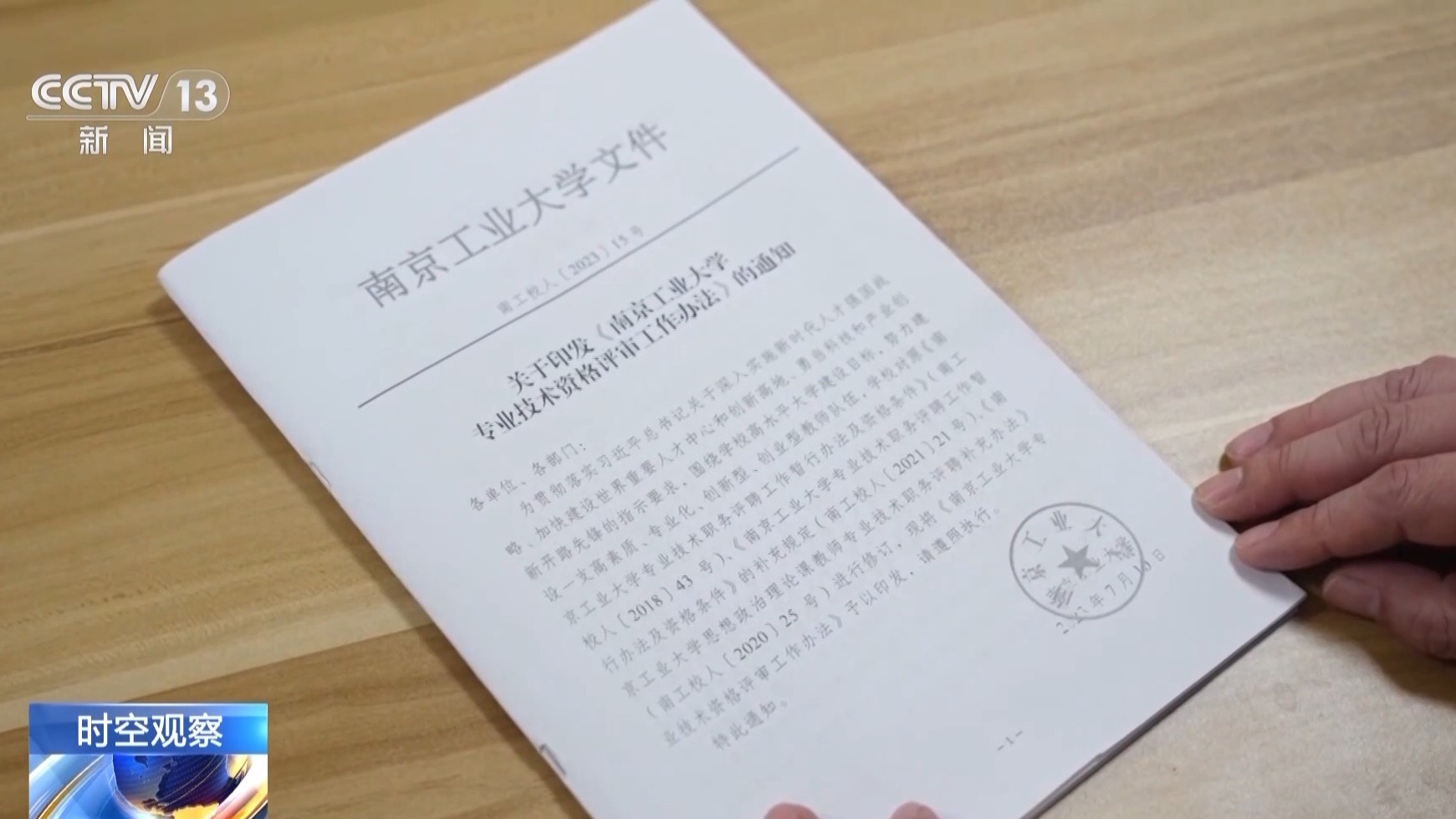

其中,考核評價導向是首要的問題。如何引導高校里的科研人員,做真成果、服務真需求?多年前,南京工業大學也面臨這個難題,2019年,學校開始試點評價制度改革,正是這一改革,讓教師們服務產業、著力科技轉化的熱情高漲。

在南京工業大學,記者見到了徐寧老師,他正帶領學生為企業做一項污泥減量化試驗,今年47歲的他,去年才評上教授,相比許多同齡人來說,晚了很多年,原因就是他更擅長解決企業的技術難題,而不是寫文章、發論文,但后者恰恰是此前評職稱的一些硬指標。他告訴記者,能順利評上教授,要多虧了學校評價制度的改變。

徐寧告訴記者,學校去年完善出臺了這份職稱評審改革辦法,為老師們提供了四個不同的晉升通道。

南京工業大學環境科學與工程學院教授 徐寧:有以教學為主的教學科研型教師,而貼合我的是學校新開的賽道,叫社會服務型教師。它對文章的要求,發明專利可以去替代,制定的這個行業技術標準也可以替代核心期刊。

過去一年間,徐寧先后為7家企業的技術難題提出了解決方案,科研到款金額超過300萬元。在南京工業大學,已經有50多位像徐寧這樣的老師評上高級職稱。為了更好調動大家服務企業的積極性,學校還對工資、績效等分配制度進行了改革。

南京工業大學校長 蔣軍成:不光是解決職稱問題,我們把橫向經費來自企業界的項目和縱向經費來自國家的同等對待,就是讓老師們心底無憂,放開手腳去把自己的成果推向市場。

南京工業大學教授 金萬勤:讓教授可以擁有90%的轉讓股權,是一個很大的比例,這樣我們成立一個創業團隊,教師才有積極性,把原創性成果盡快轉化為產品。

據了解,近五年,南京工業大學成果轉化金額已經超過26億,年均增速超過20%,極大助力了當地企業的發展。

“不敢轉化”

高校擔心的是什么?

一個新賽道,對教師評價機制的破局,讓南京工業大學科技成果轉化得到了極大提升。調查中,一些高校負責人也表示,高校科技成果具有職務屬性和國有資產屬性,很多高校院所有擔憂,產權不清晰,開展科技成果轉化失誤是否會被追責?這也確實成為制約高校科技成果轉化的機制問題。

中國科技評估與成果管理研究會學術委員會主任 李志民:作為教授,是你發明的,但是你用的是國家的資金,用的是學校的場地,所以你產生的成果它是屬于學校的。這是無形資產,評估就很難。過去我們曾經說科技成果它是一塊冰,你不轉化,冰化了也沒誰管,但是你要說把它賣給別人,這有人管你了。國有資產不能流失,要是簽相應的協議,要負法律責任,它的這種復雜程度就在這。

解決“不敢轉化”

讓教授們大膽往前走

成果不轉化,沒有人管,成果轉化了反而可能要承擔法律風險,這讓很多高校“不敢轉”“不愿轉”。為了解決這個問題,2020年和2021年,科技部等部門連續兩年進行試點改革,將這些科研成果賦權給老師進行轉化,免除成果轉化擔責的后顧之憂。

上海交通大學的李衛東教授從事腦機接口研究十多年了,他已經取得了十多項相關技術專利,這些前沿技術有望給阿爾茨海默病、抑郁癥等患者的診斷和康復帶來幫助。

上海交通大學是科技成果評價改革的試點單位,已經基本破除了體制機制壁壘,然而,從實驗室創新走向產業化應用,還需要資金、場地以及專業服務人才等全方位支持,而這恰恰是高校科技成果轉化中的短板,也是李衛東教授項目能否成功轉化的關鍵。

國家技術轉移東部中心執行總裁 鄒叔君:無論是剛開始要去做一個概念驗證,或者要去做中試,它都需要資金支持。還有很重要的一點,產業的很多的技術需要,它是變化比較快的,這其實會是一個問題。

如何破解這個難題,加快建設的上海“大零號灣”正在探索方案,這是上海市以上海交通大學和華東師范大學為核心重點打造的“科技創新策源地”,李衛東教授的項目前不久成功落地在了上海“大零號灣”,這里為像他這樣的初創型企業提供了一系列支持。

上海交通大學大零號灣專項辦公室主任 柳寧:有一些共享的實驗設施,充分去降低它的科創成本。這個地方專門設立了我們“大零號灣”的科技創新策源基金,在難以去獲得風險投資狀態下,能夠實現給他們第一桶金。同時,過去企業要一個政策的支持,需要去對接,我的團隊可以為他們全方面來做好服務。

科技成果轉化,需要這樣的“扶上馬送一程”,為了更好地助力科研成果實現從實驗室到生產線的跨越,今年9月,教育部在江蘇啟動了首個全國高校區域技術轉移轉化中心,面向全國高校搭建從技術研發到小批量試生產的公共轉化平臺。

江蘇省教育廳副廳長 袁靖宇:準備設立百億量級天使基金,主要投小、投硬科技、投長期。做到政策到位、資金到位、物理空間到位以及轉化的機制保障措施到位,來推進我們的成果盡快轉化。

(總臺央視記者 高晨源 楊瀅 牟亮 韓文旸 梁治)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

節約糧食,讓中國飯碗端得更穩(厲行節約 反對浪費)

- [詳細]

- 人民日報 2024-12-30

全國政協民族和宗教委員會:邊疆民族地區高質量發展迎來歷史性機遇

- [詳細]

- 人民政協網-人民政協報 2024-12-30

市場迎來消費高峰 “米袋子”“菜籃子”滿滿當當

- [詳細]

- 央視新聞 2024-12-30

天山勝利隧道今日將貫通 穿越天山僅需約20分鐘

- [詳細]

- 央視新聞 2024-12-30

西氣東輸20年——氣龍奔騰澤神州

- [詳細]

- 天山網-新疆日報 2024-12-30

二〇二四中國入境游熱潮涌動

- [詳細]

- 人民日報海外版 2024-12-30

“迷路、落水、熊出沒” 一起認識這支高原上的“女子文物普查隊”

- [詳細]

- 央視新聞 2024-12-30

打通天山分幾步?探秘天山勝利隧道“通關秘籍”

- [詳細]

- 央視新聞 2024-12-30

新華鮮報|2024,世界更懂中國Loong

- [詳細]

- 新華社 2024-12-30

在綠色轉型中實現更高效發展(評論員觀察)

- [詳細]

- 人民日報 2024-12-30

【光明論壇】推動新舊動能轉換 助力經濟高質量發展

- [詳細]

- 光明日報 2024-12-30

善于運用科學的方法推進改革

- [詳細]

- 光明日報 2024-12-30

2024,跟著總書記賡續中華文脈

- [詳細]

- 大象新聞 2024-12-30