干驚天動(dòng)地事 做隱姓埋名人:中國(guó)唯一核試驗(yàn)基地風(fēng)云往事

來(lái)源:央視網(wǎng)

2019-04-04 14:16:04

【馬蘭花開(kāi)鑄英魂】干驚天動(dòng)地事 做隱姓埋名人:我國(guó)唯一核試驗(yàn)基地風(fēng)云往事

央視網(wǎng)消息:在新疆“死亡之海”羅布泊的西北方,坐落著我國(guó)唯一的核試驗(yàn)基地——馬蘭基地。從1964年第一顆原子彈爆炸到1996年我國(guó)宣布暫停核試驗(yàn),這片土地見(jiàn)證了太多風(fēng)云過(guò)往。但是,無(wú)論過(guò)去多久,我們也不能忘記,正是一代民族精英、科技人才,無(wú)畏艱難,勇于創(chuàng)新,把功績(jī)書(shū)寫(xiě)在大漠秘密的事業(yè)中,用信念挺起了中國(guó)的脊梁。新中國(guó)成立70周年的清明特別節(jié)目,讓我們一起走近這些“干驚天動(dòng)地事,做隱姓埋名人”的馬蘭人。

臨近清明,在新疆馬蘭核試驗(yàn)基地的烈士陵園,上百名官兵正在舉行祭奠英烈的儀式,這里長(zhǎng)眠著28名將軍,張?zhí)N鈺就是核試驗(yàn)基地的首任司令員。

張?zhí)N鈺之子 張旅天:我父親總結(jié)自己一生,主要辦了兩件事,一是打了上甘嶺,二是參加核試驗(yàn)。搞核武器這段經(jīng)歷,應(yīng)該說(shuō)是他人生當(dāng)中最精彩的。

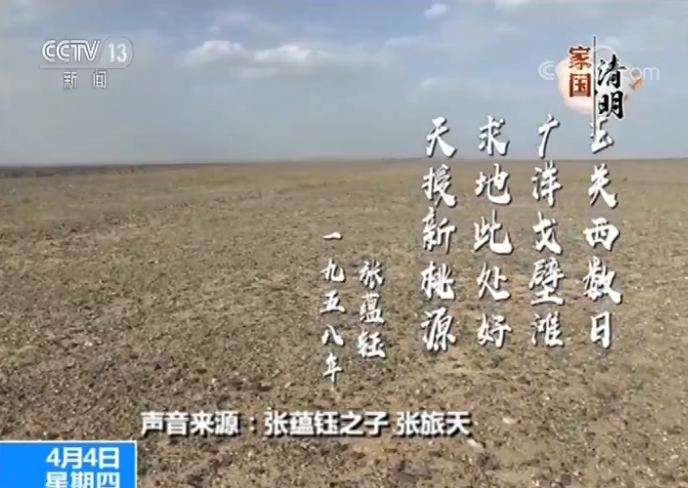

張?zhí)N鈺,曾參與指揮了著名的上甘嶺戰(zhàn)役,1958年,這位從槍林彈雨中走出來(lái)的將軍受命率隊(duì)勘察尋找建設(shè)核試驗(yàn)場(chǎng)的場(chǎng)地,西出陽(yáng)關(guān),穿越戈壁,一路風(fēng)餐露宿,當(dāng)看到廣闊荒涼的羅布泊時(shí),這位將軍激動(dòng)地寫(xiě)下了一首詩(shī)。

張?zhí)N鈺之子 張旅天:玉關(guān)西數(shù)日,廣洋戈壁灘,求地此處好,天授新桃源。

面對(duì)這片被稱為“死亡之海”的蠻荒之地,激蕩在開(kāi)拓者心中的卻是國(guó)家使命和創(chuàng)業(yè)豪情。在部隊(duì)選的生活點(diǎn)上,一條天然水溝邊長(zhǎng)滿了馬蘭草,張?zhí)N鈺將軍借此給這里取了一個(gè)富有詩(shī)意的名字。

某基地首任司令員 張?zhí)N鈺:光禿禿的什么也沒(méi)有,就是那個(gè)小水溝子里頭有幾棵馬蘭草,就說(shuō)我們就叫馬蘭村吧。

馬蘭,這個(gè)地圖上找不到的地方從此成了羅布泊幾代創(chuàng)業(yè)者的精神家園。上萬(wàn)名解放軍官兵和科技人員陸續(xù)從四面八方云集戈壁。他們挖地窖、打土坯、吃干菜、喝苦水,用人力和意志改造著這里的面貌。張旅天依然清晰地記得,5歲時(shí)第一次來(lái)到馬蘭看到的景象。

張?zhí)N鈺之子 張旅天:(1961年)第一次去馬蘭,印象就是一片荒涼的地方,有一群快樂(lè)的人在那兒干活,就像一隊(duì)天邊的駱駝在邊疆耕耘。

上世紀(jì)60年代初,蘇聯(lián)專家撤走,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)困難,但核試驗(yàn)基地像馬蘭花一樣,在戈壁灘上頑強(qiáng)生長(zhǎng)。

某基地首任司令員 張?zhí)N鈺:困難我們可以克服,可以忍受,但是科學(xué)技術(shù)上,真正說(shuō)要搞試驗(yàn)這一套,我們有什么本錢,這都需要我們想、創(chuàng)造,大家伙都想辦法,那時(shí)候真正讓我們花費(fèi)腦筋多的是在這方面。

今年88歲的中科院院士呂敏,當(dāng)年得知祖國(guó)要自主研制核武器,立刻申請(qǐng)從蘇聯(lián)回國(guó)效力。與他的老師,從英國(guó)愛(ài)丁堡大學(xué)歸來(lái)的程開(kāi)甲教授一起,開(kāi)始了中國(guó)核試驗(yàn)事業(yè)最早的科研攻關(guān)。全國(guó)、全軍科研單位和高等院校大力協(xié)同,短短兩年內(nèi)研制出1000多臺(tái)套核試驗(yàn)控制、測(cè)試、取樣用的儀器設(shè)備,取得了從無(wú)到有的開(kāi)創(chuàng)性突破。

中科院院士 某基地原研究員 呂敏:獨(dú)立自主、自力更生,靠自己努力,靠大力協(xié)同,要人出人,要東西出東西,什么報(bào)酬都不要,要說(shuō)是幕后英雄、隱姓埋名,他們才是。支持大家的信念就是愛(ài)國(guó)主義。

1964年春,托舉原子彈的百米鐵塔在羅布泊拔地而起,在多風(fēng)沙的戈壁灘上,工程兵為了安裝這座當(dāng)時(shí)中國(guó)最高的鐵塔,冒了很大風(fēng)險(xiǎn)。多年后,每當(dāng)張?zhí)N鈺想起那些戰(zhàn)士都不禁動(dòng)容。

某基地首任司令員 張?zhí)N鈺:上百米這樣的高空作業(yè),那時(shí)候也只給他們多了四個(gè)饅頭,覺(jué)得為啥那時(shí)候不大家擠一擠,多給他們兩個(gè)饅頭,好像我們有點(diǎn)對(duì)不起那些同志們一樣。

1964年10月16日,我國(guó)第一顆原子彈定在當(dāng)天下午15時(shí)爆炸,張?zhí)N鈺登上鐵塔,陪著技術(shù)人員完成引爆雷管的安裝,最后一批撤離爆心危險(xiǎn)區(qū)。從那以后,張?zhí)N鈺立下規(guī)矩,最危險(xiǎn)的地方司令必須到場(chǎng)。

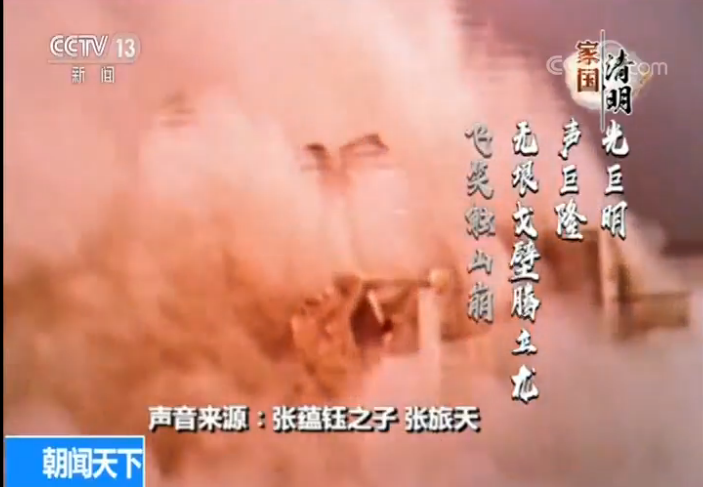

1964年10月16日,我國(guó)第一顆原子彈成功爆炸。原子彈爆炸當(dāng)晚,為這一刻奮斗了6年的張?zhí)N鈺用詩(shī)詠懷:

光巨明,聲巨隆,無(wú)垠戈壁騰立龍,飛笑觸山崩。

呼成功,歡成功,一劑量知數(shù)年功,敲響五更鐘。

張?zhí)N鈺之子 張旅天:這個(gè)原子彈一爆炸,我們國(guó)家就是有核武器的國(guó)家。在國(guó)際上,地位、話語(yǔ)權(quán)就會(huì)增大得多,敲響五更鐘,就是開(kāi)啟了一個(gè)新的黎明。

1967年6月17日,我國(guó)第一顆氫彈試驗(yàn)成功。從第一顆原子彈爆炸到第一顆氫彈爆炸,美國(guó)用了7年零3個(gè)月,蘇聯(lián)用了6年零2個(gè)月,中國(guó)只用了2年多時(shí)間。

中科院院士 某基地原研究員 呂敏:勇于奮發(fā)圖強(qiáng),自主獨(dú)立更生,不光是吃苦,還得要精神上,你要從奮斗,從事業(yè)上去下功夫。馬蘭精神,實(shí)際上要求就是有愛(ài)國(guó)心,個(gè)人利益要服從國(guó)家利益,為了國(guó)家強(qiáng)大,能夠有機(jī)會(huì)干這個(gè)事,是感覺(jué)到很幸福、很驕傲的。

對(duì)科技人員來(lái)說(shuō),從事核試驗(yàn)不僅要想盡辦法解決難題,還要放棄學(xué)術(shù)成就,從此隱姓埋名。張?zhí)N鈺司令員把他們形容為“無(wú)花果”,要結(jié)出最香甜的果實(shí),卻不能綻放艷麗的花朵。因此,他在基地提出一切為試驗(yàn)服務(wù),為科學(xué)家服務(wù)。

某基地首任司令員 張?zhí)N鈺:我們沒(méi)有多少知識(shí),但是我們很尊重知識(shí)。知識(shí)掌握,我們還是靠專家,他們要干什么事,要怎么干,要什么條件,我們就是滿足他們的條件。

今天的馬蘭基地,立有這樣一塊將軍院士碑,上面是張?zhí)N鈺送給程開(kāi)甲的一首詩(shī):“專家學(xué)者風(fēng)沙里,同與戰(zhàn)士歷苦辛。戈壁寒暑成大器,眾人尊敬我稱師。”抒發(fā)了一個(gè)將軍對(duì)科技工作者的敬意。

60年來(lái),馬蘭基地先后走出10位院士、30多名科技將軍,涌現(xiàn)了一大批年輕的高素質(zhì)、高層次科技人才。艱苦奮斗干驚天動(dòng)地事,無(wú)私奉獻(xiàn)做隱姓埋名人——馬蘭精神已經(jīng)融入馬蘭人的血脈,傳續(xù)至今。

(央視記者 任永蔚 綻曉棠 文永毅 尹驪 )

想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

明知傷身還是戒不掉 “報(bào)復(fù)性熬夜” 怎么破

- “報(bào)復(fù)性熬夜”。為此,科技日?qǐng)?bào)記者采訪了陸軍軍醫(yī)大學(xué)陸軍特色醫(yī)學(xué)中心睡眠心理科主任高東,他表示 “報(bào)復(fù)性熬夜”生活方式短期內(nèi)不會(huì)產(chǎn)...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2019-04-04

縮短供需距離 寧夏舉辦人工智能對(duì)接專場(chǎng)

- 寧夏舉辦人工智能對(duì)接專場(chǎng)。近日,寧夏技術(shù)市場(chǎng)以產(chǎn)業(yè)需求為出發(fā)點(diǎn),舉辦了以“人工智能技術(shù)的應(yīng)用”為主題的系列線上線下對(duì)接活動(dòng)[詳細(xì)]

- 人民網(wǎng) 2019-04-04

大學(xué)生“被就業(yè)”糊弄了誰(shuí)

- 大學(xué)生“被就業(yè)”糊弄了誰(shuí)。每一名高校畢業(yè)生,都要簽署一份畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(shū)[詳細(xì)]

- 人民網(wǎng) 2019-04-04

今天,請(qǐng)你一起為英雄做一件事

- [詳細(xì)]

- 人民日?qǐng)?bào)客戶端 2019-04-04

復(fù)旦大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)二維體系中的最高電導(dǎo)率

- 建一條綠色通道,讓電子傳輸不再過(guò)“獨(dú)木橋”。尋找超高導(dǎo)電材料是解決此類問(wèn)題的一把鑰匙[詳細(xì)]

- 人民網(wǎng) 2019-04-04

“智慧食堂”守護(hù)學(xué)生“舌尖上的安全”

- “智慧食堂”守護(hù)學(xué)生“舌尖上的安全”。在天津市武清區(qū)楊村一中的5個(gè)食堂中,每個(gè)窗口都裝有一臺(tái)帶有人臉識(shí)別功能的人臉智能雙屏終端——...[詳細(xì)]

- 人民網(wǎng) 2019-04-04

納米金屬機(jī)械穩(wěn)定性的反常晶粒尺寸效應(yīng)發(fā)現(xiàn)

- 納米金屬機(jī)械穩(wěn)定性的反常晶粒尺寸效應(yīng)發(fā)現(xiàn)。納米金屬的晶界在機(jī)械變形作用下容易發(fā)生晶界遷移并伴隨晶粒長(zhǎng)大,使得納米材料發(fā)生軟化,這種...[詳細(xì)]

- 人民網(wǎng) 2019-04-04

中國(guó)漢族人群重型痤瘡遺傳易感基因找到

- 中國(guó)漢族人群重型痤瘡遺傳易感基因找到我國(guó)漢族人群重型痤瘡遺傳易感基因找到科技日?qǐng)?bào)昆明4月3日電。記者3日獲悉,云南大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)...[詳細(xì)]

- 科技日?qǐng)?bào) 2019-04-04

中國(guó)駐朝鮮大使館祭奠中國(guó)人民志愿軍先烈

- 中國(guó)駐朝鮮大使館祭奠中國(guó)人民志愿軍先烈新華社平壤4月4日電中國(guó)駐朝鮮大使館4日上午在平壤的友誼塔舉行活動(dòng)祭奠中國(guó)人民志愿軍先烈,深切...[詳細(xì)]

- 新華網(wǎng) 2019-04-04

致敬英烈,唱響吾輩當(dāng)自強(qiáng)的時(shí)代最強(qiáng)音

- 致敬英烈,唱響吾輩當(dāng)自強(qiáng)的時(shí)代最強(qiáng)音“當(dāng)年,他們?yōu)槲覀儬奚唤裉欤?qǐng)為他們做一件事”,近日,退役軍人事務(wù)部開(kāi)啟“傳承·2019清明祭英...[詳細(xì)]

- 人民網(wǎng) 2019-04-04

加快重金屬污染防治 湖南擬啟動(dòng)新科技重大專項(xiàng)

- 加快重金屬污染防治。湖南擬啟動(dòng)新科技重大專項(xiàng)[詳細(xì)]

- 人民網(wǎng) 2019-04-04

以“智能+”推進(jìn)和優(yōu)化智慧城市標(biāo)準(zhǔn)

- 以“智能+”推進(jìn)和優(yōu)化智慧城市標(biāo)準(zhǔn)。人工智能和互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等一起構(gòu)成了智慧城市的核心板塊,“智能+”則將人工智能與產(chǎn)業(yè)發(fā)展...[詳細(xì)]

- 人民網(wǎng) 2019-04-04

淚目!武漢警方清明前夕到“警犬墓園”悼念“無(wú)言戰(zhàn)友”

- 武漢警方清明前夕到“警犬墓園”悼念“無(wú)言戰(zhàn)友”4月2日清明前夕,在位于武漢市公安局警犬基地的“警犬墓園”,警犬。與它并排而立的武漢市...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2019-04-04