驚呆!手工打造 精度超頭發(fā)絲1/700 “能量我的尺子還沒有”

來源:科技日報

2019-03-26 19:03:03

“能量我的這個尺子還沒有。”

葉輝,是中國航天科工二院699廠的一名研磨技師。中國航天科工二院是中國導(dǎo)彈工業(yè)的搖籃,是我國最大的防空導(dǎo)彈研制生產(chǎn)單位。研制導(dǎo)彈的精細(xì)程度不言而喻,但這些標(biāo)準(zhǔn)卻并不全是靠數(shù)控儀器來完成的,葉輝說,最精密的標(biāo)準(zhǔn),是靠一雙手完成的。

近日,葉輝作客中央電視臺《挑戰(zhàn)不可能》,講述他的22年“研磨”時光。

手工打造 精度驚人

在節(jié)目中,“檢驗”這雙手的是一次500公斤級的“較勁”。這里涉及到一個知識點。大家知道,我們所熟悉的平面只是肉眼看上去平,其實在微觀層面,原子的起伏還是有的。加上空氣和雜質(zhì),兩個看起來平的東西無法自動貼合在一起。而當(dāng)兩個金屬層表面達(dá)到微觀層面的近乎于平,高低起伏在幾十納米甚至幾納米時,它們之間會失去所吸附的空氣,接觸面的原子就會開始擴(kuò)散,兩塊金屬的原子慢慢融合在一起,就會相互“抓住”對方形成一個整體,很不容易分開。

葉輝和助手潘剛,就要通過研磨使兩個鑄鐵平臺達(dá)到極致平整,將兩個鑄鐵平臺緊緊相貼形成組合體。然后讓這個組合體承受500公斤以上的拉力,并保持五秒鐘不被拉開。

幾經(jīng)“拉扯”后,當(dāng)拉力達(dá)到將近830公斤時,組合體才分開。

要完成如上挑戰(zhàn)的難度有多大呢?就好比讓兩個足球場大的表面疊在一起,表面之間的起伏程度不能大于0.1微米(1毫米=1000微米),相當(dāng)于一根頭發(fā)絲直徑的1/700。

在節(jié)目中,葉輝也展示了他手工修復(fù)的七十二面棱體,誤差值為三千六百分之一度。這個檢測工具,是讓導(dǎo)彈實現(xiàn)精準(zhǔn)打擊的標(biāo)準(zhǔn)源頭。

這個七十二面棱體就是他“較勁”了最長時間的東西,前后花了一年時間。72個面,每個面精準(zhǔn)的對應(yīng)五度且誤差在1/3600度之內(nèi),而且每個面相對應(yīng)的面必須絕對平行。如果有一個面需要重修,就有可能需要修所有的面,牽一發(fā)而動全身。

除此之外,他還帶到現(xiàn)場一組他研磨的量塊,是長度的基準(zhǔn)。你能想象出,厚度分別為1.008毫米和1.009毫米的量塊是手工打磨出來的嗎?

“要成功就要耐得住寂寞”

葉輝于1997年進(jìn)入航天科工二院,那時候車間的研磨工種只有他師父一人。師父當(dāng)時已經(jīng)60歲了,返聘了5年。研磨面臨著“失傳”。面對著枯燥、累人,又沒有成就感的研磨,葉輝面對著一面墻,跟自己“較勁”,堅持了整整5年。當(dāng)師父拿著一套五等量塊讓他修理時,他終于出徒了。

在2015年的“九·三”大閱兵上,在天安門前接受檢閱的導(dǎo)彈方陣?yán)锏奈淦餮b備,他就參與了其中一些裝備關(guān)鍵零部件的研制與生產(chǎn)。

在節(jié)目中,葉輝將緊握拳頭放在自己的胸口說:“一切都是因為祖國在我心中。”

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

四部委:降低新能源車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰

- 四部委 降低新能源車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)財經(jīng)部網(wǎng)站消息,財政部等四部委近日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2019-03-26

教育部:片區(qū)學(xué)區(qū)確定后應(yīng)在一段時期內(nèi)保持穩(wěn)定

- 教育部26日發(fā)布關(guān)于做好2019年普通中小學(xué)招生入學(xué)工作的通知,要求各地要全面落實義務(wù)教育免試就近入學(xué)規(guī)定,明確片區(qū)或?qū)W區(qū)確定后,應(yīng)在一...[詳細(xì)]

- 新華社 2019-03-26

董明珠:世界不應(yīng)該把中國視為威脅,中國發(fā)展也造福了世界

- 董明珠 世界不應(yīng)該把中國視為威脅,中國發(fā)展也造福了世界。3月26日,董明珠在“70年與40年的記憶”分論壇上表示 中國根本談不上威脅世界,...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2019-03-26

【行走在光明大道上——紀(jì)念西藏民主改革60周年】“民主改革第一村”的幸福生活

- 【行走在光明大道上——紀(jì)念西藏民主改革60周年】“民主改革第一村”的幸福生活【行走在光明大道上——紀(jì)念西藏民主改革60周年】捧起一把剛...[詳細(xì)]

- 光明網(wǎng) 2019-03-26

十萬山東人游重慶 探秘云陽張飛廟品味悠悠古韻

- [詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2019-03-26

中宣部原副部長魯煒受賄案一審宣判:獲刑十四年

- 中宣部原副部長魯煒受賄案一審宣判 獲刑十四年浙江省寧波市中級人民法院26日公開宣判中宣部原副部長魯煒受賄一案,對被告人魯煒以受賄罪判...[詳細(xì)]

- 人民日報客戶端 2019-03-26

全國15個志愿者團(tuán)隊甘肅民勤“綠色接力”十三載改善生態(tài)

- 全國15個志愿者團(tuán)隊甘肅民勤“綠色接力”十三載改善生態(tài)圖為志愿者母子甘肅民勤播綠。據(jù)民勤林業(yè)和草原局統(tǒng)計,“十二五”以來,民勤縣累計...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2019-03-26

北京各級政務(wù)大廳不遷城市副中心 將增服務(wù)提水平

- 北京各級政務(wù)大廳不遷城市副中心。將增服務(wù)提水平北京市政務(wù)服務(wù)大廳綜合窗口[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2019-03-26

出廠價9元賣150,誰在推高常見藥價格?

- 抗癌藥頻頻降價,有些市民必需的藥品卻由于缺貨告急等原因價格正漲個不停。市政協(xié)委員、首藥控股(北京)股份有限公司董事長李文軍直指問題...[詳細(xì)]

- 北京日報客戶端 2019-03-26

崔世安:落實憲法和基本法是保持澳門長期繁榮穩(wěn)定的關(guān)鍵

- 崔世安 落實憲法和基本法是保持澳門長期繁榮穩(wěn)定的關(guān)鍵。澳門特區(qū)行政長官崔世安26日表示,澳門特區(qū)20周年的實踐充分證明,“一國兩制”方...[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2019-03-26

鄉(xiāng)村醫(yī)生27年守護(hù)村民健康:“我會堅守一輩子!”

- 鄉(xiāng)村醫(yī)生27年守護(hù)村民健康 “我會堅守一輩子。為更好地服務(wù)村民,郭根新開動腦筋,不斷探索“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)衛(wèi)服務(wù)模式[詳細(xì)]

- 新華社 2019-03-26

2019仙境海岸?海陽馬拉報名開啟 全海景賽道路線圖出爐

- 3月26日下午,2019仙境海岸?海陽馬拉松賽新聞發(fā)布會在北京國家會議中心舉辦。發(fā)布會回顧了歷屆賽事的精彩瞬間,開啟了2019仙境海岸?海陽...[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2019-03-26

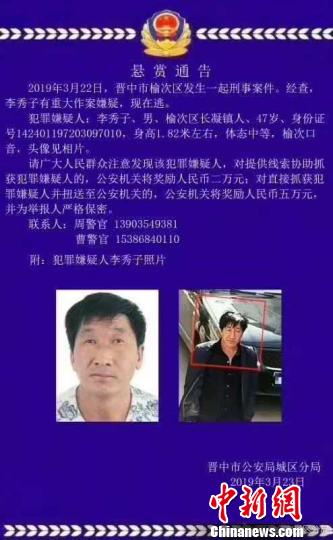

山西晉中一犯罪嫌疑人致3人傷亡 已被警方抓獲

- 已被警方抓獲晉中市公安局城區(qū)分局發(fā)布懸賞通告。中新網(wǎng)太原3月26日電[詳細(xì)]

- 中國新聞網(wǎng) 2019-03-26